A PROPOS DE GIUSEPPE PENONE ET DE LA « TRANSCRIPTION DE LA STRUCTURE MUSICALE DES ARBRES »

En 2011, le sculpteur italien Giuseppe Penone intervient dans le paysage ardéchois. Ce texte, récit d’un étonnant voyage, est paru en 2012 aux Éditions du Pin.

L’aventure « Traversées » commence en 2009. Traverser un département, l’Ardèche, autrement qu’en clichés, en images d’Épinal. Demander à un artiste au talent reconnu, de stature internationale, de traverser l’Ardèche à sa manière. Une aventure portée par quatre associations réunies par leur passion de l’art contemporain au sein d’un collectif : « Traversées ». Du nord au sud du département : La Fabrique du Pont d’Aleyrac à Saint-Pierreville, le Château du Pin à Fabras, Pas d’Panique à Lagorce, Sur le sentier des lauzes à Saint-Mélany. Mettre en réseau des actions, des capacités et des rêves ; parler, écrire, gamberger, faire le choix d’un artiste… Et, très vite, demander à deux scientifiques familiers du département, d’appuyer cette démarche, de jalonner nos rêves : Dominique Baffier, conservatrice de la Grotte Chauvet et le paysagiste Gilles Clément enverront au sculpteur italien Giuseppe Penone l’étrange invitation à traverser l’Ardèche, terra incognita.

Fin 2010, à Paris, en compagnie de Gilles Clément, nous voici à Paris, au Vicolo, un restaurant italien proche de l’École des Beaux-Arts où Penone enseigne. Celui dont l’essayiste et historien de l’art Didier Semin dit qu’il produit « les objets les plus singuliers et les plus captivants de l’art contemporain » est là. Nous découvrons un homme d’une exceptionnelle humanité, à la simplicité silencieuse, à la parole mesurée, souvent comme suspendue. Nous pensions évoquer un possible travail de création « in situ ». Il propose d’aborder l’Ardèche par un très beau et très poétique chemin de traverse : « je suis en ce moment en train de travailler sur un projet qui pourrait éventuellement trouver expression sur le territoire que vous proposez ». Le chemin est sonore. Il passe, ce jour-là, par son téléphone portable qui transite d’oreille en oreille : nous entendons l’enregistrement d’un bref flux sonore râpeux et doux, un frottement, un frisson de cordes côté violon, à la présence infiniment troublante. C’est un échantillon de « la structure musicale des arbres ». La traversée de l’Ardèche selon Penone se fera à l’écoute des arbres.

L’approche peut paraître mystérieuse (elle l’est, au sens profond du mot mystère, « caché, secret »… parfois révélé) mais elle s’inscrit dans le droit fil d’une œuvre qui se déploie autour de l’arbre et, au delà, de tout ce qui unit l’homme au végétal, au minéral : quelle est la nature du corps dans les empreintes, le paysage intérieur de notre boîte crânienne, le parcours de la sève à travers l’arbre… Depuis les années 1970, Penone « écorche » l’arbre, lui retire strate après strate jusqu’à révéler son apparence primitive – « retrouver à l’intérieur du bois la forme du jeune arbre »… En 1973, puis en 1976, il remarque le son produit par le frottement de deux troncs de châtaigniers que le vent rapproche. « Comme si c’était un violon »… Sa main empoigne un bâton qui percute involontairement un tronc. Le tronc résonne « à cause des ondes produites par les fibres de l’arbre, nerveuses et élastiques ». Un son « indéfini dans l’extension de sa vibration ». De là naîtront un livre et une œuvre sonore présentés en 1999 au Musée de Louviers, en Normandie : « Lecture musicale de la structure des arbres ». Traverser l’Ardèche (les Ardèches, comme il dit si justement), sera l’occasion pour Penone de poursuivre sa recherche : l’identité sonore de l’arbre, comme ultime empreinte en creux du végétal, la saisie de l’âme, entre silence et vibration. Il ne s’agit pas de faire œuvre de compositeur mais de passeur.

Printemps 2011 : Giuseppe Penone est un voyageur ardéchois. Son fils Ruggero, Marco di Castri, l’ingénieur du son, Paolo Favaro, le preneur de son et Gianfranco Barberi, le vidéaste, l’accompagnent. Une semaine d’avril mi-ensoleillée, l’équipe parcourt les sites où sont implantées les quatre associations. La traversée des Ardèches passe par le flanc de la Grotte Chauvet, les torrents de Saint-Pierreville, les calcaires de Lagorce, les terrasses de Saint-Mélany, les escarpes de Fabras. À sa demande, nous avons sélectionné des arbres. Il en retiendra certains, en désignera d’autres, imprévus. Genévriers de Phénicie, châtaigniers, chênes, tilleul, cyprès, noyer et frênes, figuiers, sureau, aulne, micocoulier et buis, cerisier… 34 arbres au total sont au rendez-vous du maillet. Le maillet, manche en bois, masse de caoutchouc, est l’instrument percuteur.

Maillet en main, Penone chemine, escalade – un homme tranquille qui, de pentes en taillis, repère ce qui l’intéresse. Comment deviner les critères qui l’amènent vers tel arbre plutôt que tel autre, noyer centenaire, genévrier rarissime, figuier trapu ou plaqueminier adolescent…? Impossible. Il y a cette marche paisible, celle d’un homme habitué à la nature, en parfaite harmonie avec elle. Il regarde, il s’approche, regarde de plus près, ses doigts fins caressent l’écorce. L’arbre est jaugé : élévation, diamètre, élasticité. Les paysans ardéchois ont ce même regard rapide, cette souplesse d’attention – et l’on se souvient alors des racines rurales du sculpteur.

… Un coup de maillet sur le tronc d’un frêne au mitan d’un bosquet… Celui-là non : trop sec, trop raide. Celui-ci alors, balancé par le vent : Penone nous invite à coller l’oreille au tronc. Coup de maillet. L’onde se répercute, rapide : on entend « sonner » l’arbre. L’étape suivante associe le preneur de son. Le micro, presque au contact de l’écorce, jouxte de quelques centimètres l’impact du maillet. Percussion. Test (deux, trois fois). Changer de place. En trouver une meilleure, davantage appropriée à la prise de son. Ausculter la peau du tilleul un poil plus haut, plus bas. Percussion. C’est la bonne prise… 34 arbres percutés, filmés, photographiés (puis ensuite dûment nommés, notés, diamètres et hauteurs mesurés). Penone quitte l’Ardèche avec autant de sons enregistrés.

Turin, juillet 2011, Penone nous accueille dans son atelier, une ancienne usine. C’est là qu’il travaille, avec parfois, nous dit-il, un seul aide, dans cette clarté grise et blanche… Un pont roulant, des caisses d’emballage empilées. Un tronc de mélèze, gigantesque. Penone est allé le chercher dans la Vallée des Merveilles, au-dessus de Nice : des bûcherons l’avaient informé, explique-t-il, de la présence de mélèzes morts. Plus loin, au sol, des moulages d’écorces en polymère souple évoquent des peaux d’éléphants ; un arbre, couché, en cours d’évidement, et d’autres œuvres en attente : plaques de marbre dont saillent les veines, bronzes qui évoquent le souffle, horizontale de moulages de crânes gigognes d’où jaillit, verticale, une colonne vertébrale en marbre… Aux murs, d’immenses dessins renvoient à des paysages d’épiderme…

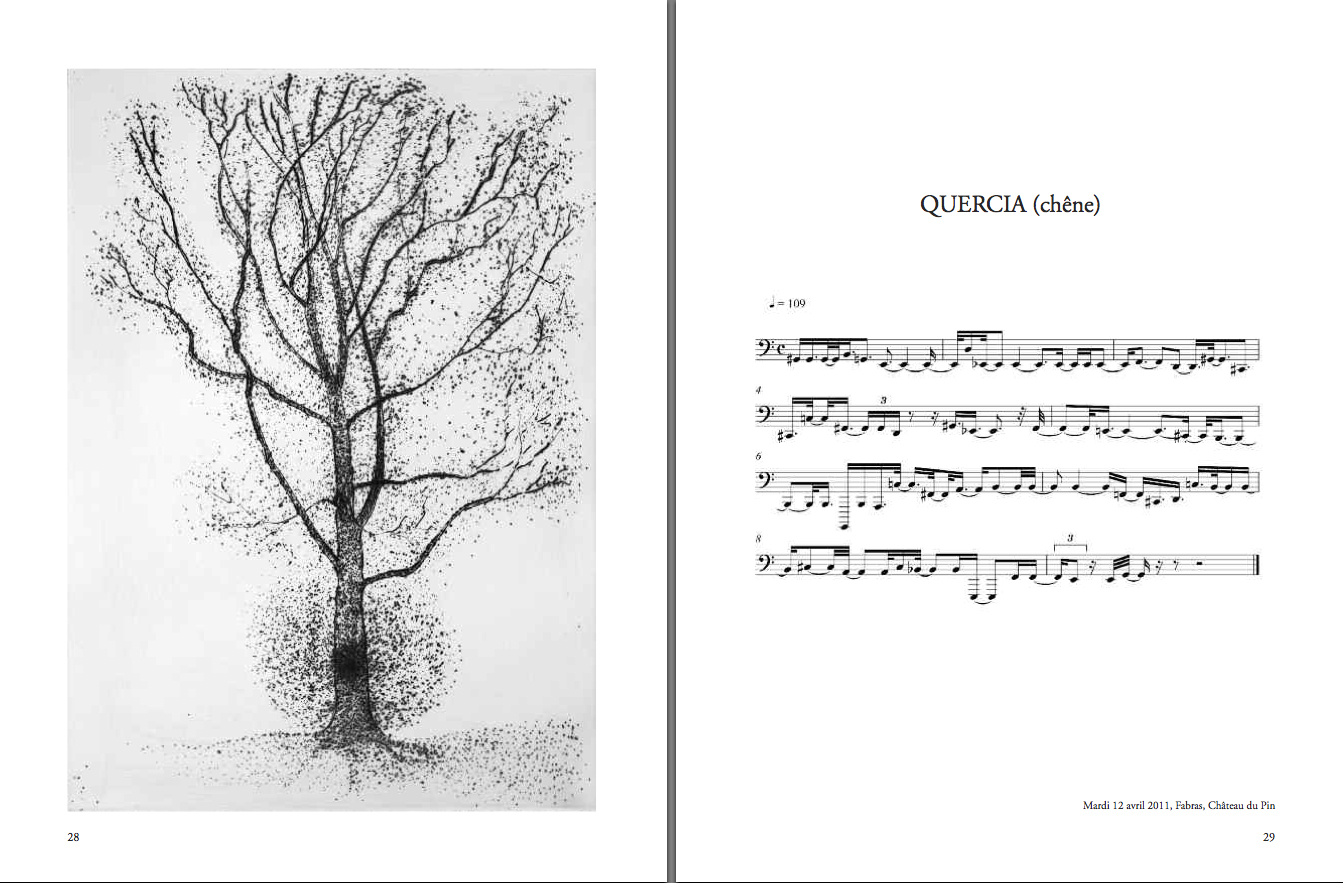

Dans la voiture qui nous emmène ensuite vers sa maison, une ancienne ferme, de pierres et de briques, dans la douceur sauvage des monts turinois, Penone parle de lui, de ses racines, des paysages urbains puis campagnards qui défilent… La ferme est très belle. Cernée d’un verger, d’un potager, elle domine une vallée ouverte sur la barrière des Alpes. C’est là, au crépuscule, dans une salle voûtée, que nous écoutons les sons des arbres d’Ardèche. Sur les 34 percutés, Penone en a retenu 14. Les percussions initiales enregistrées ont été décodées par ordinateur, puis transcrites pour violon ou contrebasse numériques, via un logiciel sophistiqué – nous en voyons aussi les partitions papier. La voix douce et nette de Penone désigne d’abord l’arbre : « gelso » (mûrier), « spaccasassi » (micocoulier), « castagno » (châtaignier)… Suivent les enregistrements des percussions, allongées du double de leur durée réelle et répétées sept fois, puis leur transcription pour contrebasse : 14 arbres «sonores »… Une seconde séquence d’écoute offre sept sons d’arbres, sur trois octaves, exécutés ensuite par un violon numérique : mûrier, châtaignier, cyprès, genévrier de Phénicie, chêne, aulne et sureau… À ce que nous avons coutume d’entendre des arbres – leurs bruissements, leurs frottements, leurs cassures, leurs chutes – se substituent l’attaque sonore (la percussion « brute », sa violence) puis des frémissements profonds, des plaintes, des glissements de gouges invisibles, des silences : on songe à l’arrachement de la peau, à une étreinte recommencée à l’infini, une cicatrice jamais fermée : l’arbre se creuse, nous livre son intimité. L’évidement sonore de l’arbre renvoie aussi à l’aérien, à la respiration…

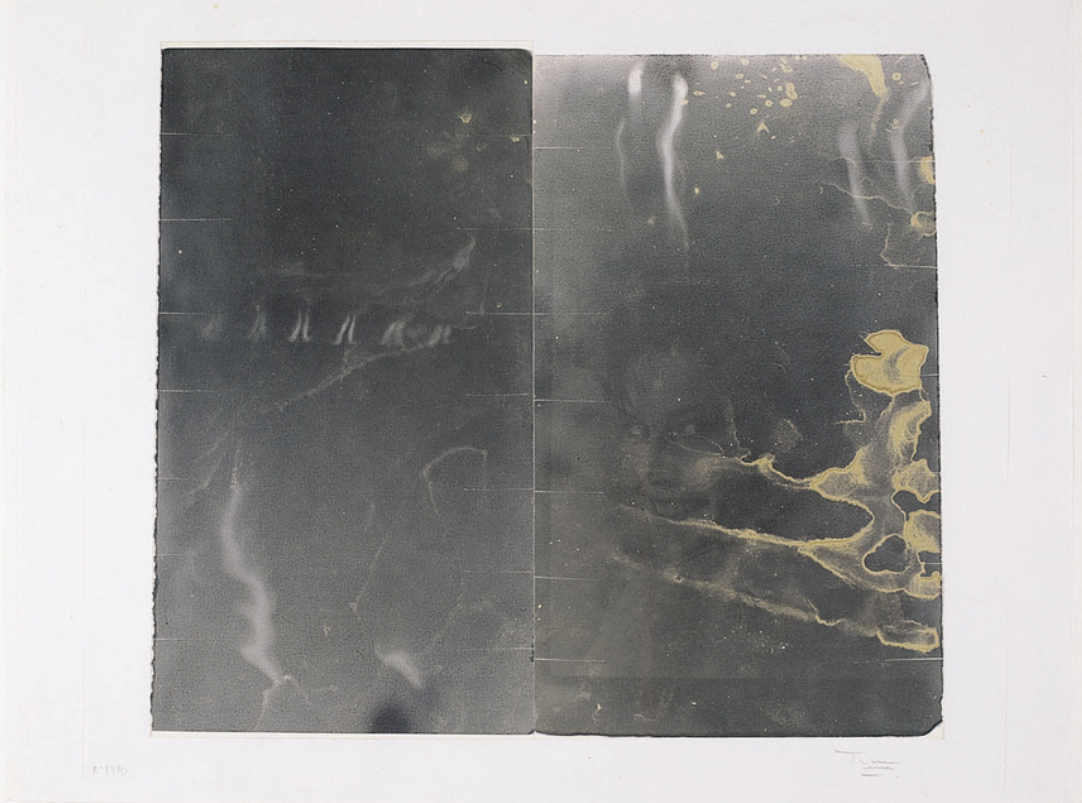

Plus tard, sur la terrasse, autour d’un verre, une surprise nous attend : Penone nous montre une plaque de cuivre gravée, en cours d’exécution. Il prépare une série de sept gravures, inspirées des arbres d’Ardèche. Éditées chez Bernard Chauveau à Paris, accompagnées d’autant de partitions et d’un texte qu’il écrira, elles accompagneront l’écoute des enregistrements dans les expositions d’Ardèche. Sons, partitions et gravures s’appellent « Transcription de la structure musicale des arbres – Ardèche 2011 ». Un étrange fil rouge relie désormais les collines turinoises aux Ardèches.

Pour écouter la transcription musicale d’un chêne, à partir du son capté dans les jardins du Château du Pin, cliquer ci-dessous :

Eté 2012, Anne-Marie Fijal, compositrice et pianiste, crée au piano une série d’interprétations à partir des sons captés par Giuseppe Penone. Le concert a lieu au Château du Pin (Fabras, Ardèche). Pour écouter des extraits, cliquer ci-dessous.

PEINTURE DE GUERRE (A PROPOS DE L’OEUVRE DE COLETTE BONZO)

Château-Musée de Tournon-sur-Rhône.

Photographie Daniel Ponsard.

Peinture de guerre… Peinture qui naît pendant la guerre, qui naît de la guerre, la seconde, la mondiale. Qui naît pas très loin du front, dans le Nord de la France – non seulement parce que Colette Bonzo y a une partie de ses origines, mais parce qu’elle est « perdue », là-bas, dans ces villages où Elie, son mari, tout jeune médecin, effectue des remplacements. Elle est seule, souvent. Il y a les bombardements, le grondement des canons. Une nuit, elle veut se défenestrer. Elie arrivera à temps pour l’en empêcher. Il lui aménera des couleurs, des couleurs pour peindre dans cette nuit de l’esprit, nuit des temps de guerre. Elle l’accompagnera aussi souvent dans les fermes où il accouche, opère, est face à la souffrance, à la mort. Elle peindra désormais.

Si j’insiste sur ce que je sais de ces premiers moments de peintre, c’est qu’ils me semblent ouvrir ce que sera cette œuvre. Les premiers tableaux ? Un charnier – Büchenwald -, l’enlacement de deux amoureux (Le Baiser )… Le climat du Nord, la clameur sourde des teintes, brassées d’une pâte truculente, et jusqu’aux fameux pavés, et des cieux souvent immenses, lyriques : un « bain », une « soupe » primitive qui baigne ses « créatures ». Elle dit : « mes créatures » en parlant de ses toiles, et elle y jette son monde intérieur.

Peinture de guerre pour une femme libre hantée par le drame humain, drame qu’elle dénonce, loin de toute école, même si on y décèle des parentés avec un Soutine, un Rouault par exemple. Peinture d’un quotidien humain marqué par les étapes de la vie, naissance, mariage, enterrement (autant de toiles éponymes), une vie secouée par la souffrance, la guerre, les catastrophes. Pas de trêve pour le peintre. Colette Bonzo, à travers son œuvre entier, est un témoin engagé socialement, politiquement, religieusement (elle est profondément croyante). Elle dénonce et questionne à la fois la condition humaine au sens où l’entend Malraux. Elle tient, au travers de son œuvre, le journal d’une vie, la sienne, pour autant qu’il épouse la vie de ses semblables, pour autant qu’il rencontre l’Homme. Sa peinture est une œuvre de résistance violente. Colette Bonzo est en « service commandé ». Commandé par sa propre exigence intérieure et par l’état du monde. Elle va, au travers de ses tableaux, de ses dessins, de ses gravures, dénoncer la peine de mort – mais cette dénonciation d’un arsenal législatif barbare se double d’une interrogation pascalienne (nous sommes tous des condamnés à mort). Si elle attaque les pouvoirs politiques avec un grand tableau, Les Mangeurs de mouton – les puissances politiques, économiques, financières, scientifiques et religieuses dévorent dans un banquet les moutons que nous sommes -, elle peint en parallèle une Cène où le mouton s’est métamorphosé en agneau pascal… En peignant Le Cataclysme (autre grand tableau d’une violence extrême), elle songe à la fois à l’apocalypse d’une guerre nucléaire et à une séquence possible de l’Apocalypse. Peintre d’Histoire, pourquoi pas, ancré dans son époque, entre Büchenwald, Hiroshima et Guerre froide, elle ne milite jamais au premier degré : chez ce peintre, c’est l’âme qui est militante. Elle rend compte (au travers de grands formats souvent, il lui faut de l’espace pour lutter) de la cruauté et de la beauté du cosmos, elle lui cherche un sens. Si elle dénonce l’exploitation de l’homme par l’homme – et l’exploitation de l’animal par l’homme -, si elle est rebelle à toute superficialité, à toute approche uniquement esthétique, « décorative », à toute négation de l’art, si même elle est infiniment méfiante par rapport à l’abstraction, c’est parce que, pour elle, l’art est « sacré ». Cette mystique de l’art, Colette Bonzo, la conforte à travers des thèmes religieux (crucifixion, cène…) et des textes où elle place clairement l’artiste devant ses responsabilités. Surtout, elle l’amène à installer l’homme au centre de la création…y compris artistique. Les couleurs, ces rouges, ces bleus dont elle use avec toujours plus de virulence au fil de sa brève carrière (20 ans), le peintre leur refuse toute flatterie : elles sont, dit-elle, une «nécessité psychique ». Il en va de même des déformations des corps (qui apparentent son œuvre à l’expressionnisme) : comme s’il fallait rompre le corps (on pense au pain rompu par le Christ) pour, sous sa brutalité, y chercher le mystère de la création. Peut-être est-elle en quête de l’ordre dans le désordre organique.

Colette Bonzo n’est pas une théoricienne de la peinture. Pour elle, l’œuvre peinte est porteuse d’un engagement, d’un idéal. Elle est le reflet d’une vie, la sienne, plongée dans le monde tel qu’il est. Sa vie se confond vraiment avec son œuvre. On y retrouve sans barrières son amour de la vie, son goût de la difficulté (parce qu’il faut vaincre la difficulté, chercher à atteindre ce qui est hors d’atteinte), ses souffrances physiques et morales. Ce peintre « mystique » du quotidien est aussi un peintre populaire : elle parle du peuple, les hommes qu’elle peint sont identifiables, marqués par l’âge, le temps qui passe, leur métier, leurs passions les plus crues, leurs beautés et leurs perversions. Colette Bonzo aime Edith Piaf, Jacques Brel, les chanteuses de blues, les bals musettes, les auto-tamponneuses. Elle assiste à des défilés militaires, va à des combats de boxe ou de catch, elle s’attarde aux étals de boucherie et la morgue la fascine (tableaux ou fusains à la clé de tout cela). Elle aime aussi la profusion des fleurs, leur magnificence. Les roses prolifèrent dans son œuvre, magnifiques, inquiétantes, cannibales. Elle dit qu’elles sont « insolentes », un mot qu’elle emploie aussi à propos d’un de ses nus féminin. Colette Bonzo aussi est insolente. Une insolente qui lit Simone Weil et Teilhard de Chardin, le Journal de Delacroix, le Bernanos des Grands cimetières sous la lune et du Dialogue des Carmélites.

Je ne résiste pas à citer la préface que Paul Fort écrit en 1952, en préface à sa première grande exposition, à la Galerie de la Rue du Bac :

Bonzo nous apporte dans sa manière de dispenser la lumière une exubérance constamment soutenue par l’éclat des couleurs.

Et contraste encore plus frappant – comme si la nature violentée se vengeait de ses grands dépouillements – notre artiste a une richesse, une truculence de pâte et des folies de coups de brosse qui feront béer, voire effaroucheront peut-être plus d’un spectateur.

Ces marques, contradictoires en apparence, ne sentent pas le « surfait », le « trop d’effets d’efforts » disait Laforgue. Elles sont imposées à l’artiste par son tempérament et suffiraient déjà à situer le climat de ses peintures.

Non pas peinture de rêve, mais bien plutôt peinture de visionnaire. Dante et nenni Verlaine ; Grünewald sans doute, Goya ; non point Watteau ni Corot. Car si ses personnages, ses paysages, sont lourds de matière, ils s’en échappent par un lyrisme hors-mesure qui empoigne quiconque a su bien regarder, sans parti pris, une toile – fût-elle gigantesque – de Bonzo.

Pour moi, face à ces fières œuvres, je retrouve le même émerveillement que j’eus, adolescent, devant les premières révélations de Gauguin, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vuillard, puis de Braque et de Picasso.

Visionnaire… Colette Bonzo dit elle-même, parlant de son oeuvre : « Je suis une visionnaire qui n’a pas les yeux levés au ciel. »

Une visionnaire qui n’a pas les yeux levés au ciel prend le monde en pleine gueule (la sienne était belle, harmonieuse). A suivre des pistes j’irai du côté de Francis Bacon. Mais voilà : il y a du Delacroix en elle. Il faut des thèmes. Des personnages. Des envols de matière. De la figuration aussi. Ce qui fait (encore) peur. Notre peintre est difficile à classer. On dit « expressionniste »… Le mot me fait penser à Baselitz, aux corps qui chutent. Chez Colette Bonzo, le corps est le plus souvent vertical, ancré dans la terre. Les personnages regardent le spectateur, marchent vers lui. Ou vers ce qui est au-delà du spectateur. Vers quelque chose d’invisible. Ils suivent leur piste. Ils ne savent pas vraiment où ils vont. Mais ils y vont. La matière picturale fait partie de leurs gènes. La couleur. Le rythme de la couleur, née sans dessin préalable – Colette Bonzo peint très vite, en état d’urgence, comme si elle pressentait que sa vie serait courte.

Le premier choc pictural de Colette Bonzo ? Les Nymphéas de Monet. Après, elle aime Delacroix bien sûr, et Rouault (celui du Miserere surtout), Soutine et (en vrac) Cézanne, Chagall, Picasso avec un bémol, les Buffet de la première période, Manessier. Elle n’aime guère Matisse. En sculpture, il y a Germaine Richier. Je me souviens qu’elle rencontre le Norvégien Erik Jöannessen : grâce à elle, il exposera ses peintures au Petit Palais, ses gravures à la BN. Les pistes ne sont pas à chercher de ces côtés-là. Elle est trop isolée, n’a guère de rapports avec les courants artistiques dont elle est contemporaine. Elle dit que trop d’artistes sont des « fumistes » (et n’a sans doute pas tort), elle dénonce les mafias qui orchestrent le monde de l’art (et elle a bien raison). Elle signe des manifestes avec Bernard Lorjou contre les « fumistes de l’art » (artistes, conservateurs, critiques, marchands), elle expose même, avec lui, une immense toile-charge, Les Bouffons de la Peinture, aux plafonds du Grand-Palais. Parfois, elle s’amuse : avec la complicité de son mari (médecin) elle invente le syndrome de l’Abstract-stress, d’où il ressort qu’un artiste abusant de l’abstraction prend de gros risques du côté de l’hypertension. Le Times et le Spiegel publieront à ce sujet de très sérieux articles, « preuves » médicales à l’appui !… Elle loupe le coche quand un critique d’art connu veut la « manager » moyennant un don en tableaux. Elle le re-loupe quand une grosse galerie veut la mettre sous contrat (elle trouve trop grossier le marchand). Elle le re-re-loupe quand elle refuse l’achat d’une de ses grandes toiles (La procession noire) par le Musée National d’Art Moderne, via Bernard Dorival, au motif que le prix proposé est ridicule. Elle refuse d’exposer à Moscou peu après que l’Union Soviétique ait envahi la Hongrie, même si L’Humanité la couvre d’éloges, ou la revue Europe… Cette insolente est vraiment rebelle. Elle n’aura pas eu la colère et le chagrin d’entendre, plusieurs années après sa mort, un délégué aux arts plastiques (très gêné) et un inspecteur général de la création artistique (pas du tout gêné) énoncer à la fois un jugement négatif sur son œuvre et conseiller de la montrer à Jean Clair…Ou d’entendre tel grand galeriste déclarer que 1) l’œuvre n’est pas assez abondante pour être exploitée et 2) qu’elle est « muséale » (?)… Ou tel autre célèbre galeriste dire, après avoir longuement regardé ses tableaux, qu’à l’heure actuelle il n’y a pas de place pour cette œuvre ni dans les musées ni dans des galeries importantes…et qu’il faudra savoir attendre. Aurait-elle été consolée par Pierre-Jean-Jouve qui estima qu’il fallait en parler à Malraux (mais ne le fit pas) ? Ou par Max-Pol Fouchet qui accepta d’écrire tout à fait bénévolement une belle préface pour une rétrospective au château de Saint-Ouen…mais qui m’expliqua qu’il ne pouvait lui consacrer une des émissions télé qu’il animait, parce que, n’est-ce pas, on ne fait pas ce qu’on veut…

J’oubliais de dire que l’œuvre n’est pas cotée. Qu’elle ne figure donc pas dans le Bénézit. Que, par les hasards d’une succession, une de ses toiles figure dans les collections du Musée de Bordeaux. Et que, Dieu soit loué, depuis sept ans, les toiles de Colette Bonzo, présentées en Ardèche, ont été vues par à peu près 5000 personnes…

(2002)

A PROPOS DES « ATELIERS D’ARTISTES » SELON MARK ARBEIT, PHOTOGRAPHE

L’artiste a quitté son atelier, laissé les chromos, le néo-expressionnisme, l’accumulation, la glaise, le bronze, l’aluminium, les bandelettes adhésives, la pierre et les couteaux, pinceaux, chevalets, écuelles, échelles, tubes, sièges, sellettes, marteaux. Il s’est évaporé dans la lumière du Nord, et le voici, grand ou petit artiste, célèbre ou quidam, mort ou vif, posant – absent – pour l’objectif dans le Triangle des Bermudes : son atelier, foutoir ou très chic loft revisité par des anges nus de sexe féminin.

Dans l’ombre douce, le clair obscur, l’écaille des murs, leurs trouées blanches, dans l’ordre, le fatras d’un travail montré, exposé, celé, l’incarnation, effleurée par l’œil photographique, est le portrait-fantôme de l’artiste. L’ange nu, l’instant d’une pose, s’installe à demeure. Caméléon somnambule niché dans la mémoire des œuvres, des murailles, des vitres, des meubles, il révèle d’une chorégraphie l’anatomie des lieux, leur charge froide, rêveuse, chaude, étincelante, nerveuse, hiératique, déglinguée, crasseuse : les chers disparus – les artistes – n’ont jamais été autant aimés qu’en cet affleurement.

Cet amour diagonal – ou arqué, crucifié, vertical, pointilliste, effeuillé –, cet amour d’horizons intérieurs joint l’architecture d’ateliers marqués (nostalgie d’un Paris où flotteraient les souvenirs de Kiki de Montparnasse et Jeanne Hébuterne, où le Bateau Lavoir lèverait encore l’ancre, en dépit des sites voués pour l’essentiel à des créateurs contemporains) et l’arme des anges dont la cambrure ou l’abandon, l’alanguissement sophistiqué composent en chaque atelier le point d’orgue nécessaire à la résurrection des 1ieux.

Parfois l’ange s’empare d’une œuvre ou d’un fragment d’œuvre, en dispose sans jamais les modifier ; parfois il se glisse, s’allonge, s’étire, se dresse, se ploie jusqu’à l’acrobatie – mais sa posture n’est jamais artifice. L’ange explore l’atelier : son regard, sa nudité chorégraphiée, sont la preuve que l’œil photographique est à l’affût de l’âme de l’atelier, de l’artiste en son atelier. Entre la lumière versée par les verrières, les baies et celle distillée par les œuvres, l’ordre, le désordre régnant, l’ange déploie l’aura de sa carnation, s’ajuste d’un geste à la sensation des lieux. Il joue au modèle, n’est pas le modèle mais modèle avec une infinie discrétion le territoire qu’il découvre. Il réussit ce tour de passe-passe : être chair nue, donc capter le regard du spectateur, être diablement présent et se fondre dans l’atelier.

Chaque registre de ses présences, exploré, stylisé par le blanc et noir, livre un tableau où se créent toiles et sculptures, où un modèle se prête au regard de l’artiste absent et porte un regard complice sur le monde de l’absent, semblant lui souffler : « Je suis là pendant que tu n’es pas là. Je t’attends ou je ne t’attends pas. Je t’attends où tu ne m’attends pas ». Annonciation rusée où les vélums, les poutres, les escabeaux, l’empilement des choses, leur ascèse, toujours liés au travail, forment une escorte où l’ange (qui a souvent le goût du baroque) puise corde, rouage, harpe, drapé, piano avant d’accoster, ayant trouvé le rythme secret de l’antre, l’esprit du labyrinthe où crée l’artiste et le rapport combinatoire des fluides, des axes et des volumes du décor : l’ange nu, visage masqué comme souvent, visage neutralisé (fût-il extatique) peut enfin se reposer dans l’atelier même du photographe.

(1993)

CHANTAL PETIT – TOILES ET FEUILLES

Elle travaille dans un « bateau-lavoir » abandonné à Malakoff, et, deux ruelles à côté, dans l’atelier où vivent les fruits de sa passion. En 1992, Chantal Petit – elle peint depuis 1980, après avoir travaillé au théâtre avec Edouard Manet et Roger Blin – exposait à l’Hôtel de Ville de Paris.

Aujourd’hui, elle surgit, solaire, de « vacances en enfer » faites d’encres et d’huiles parfois mêlées de sable : là mûrissent des dieux barbares écartant onde, terre et nuages pour y fourrer leurs corps et leurs visages éclatés et tendres, souffrants et majestueux, cracheurs de feu sacré, bouffeurs d’arbres. Suite pour royaume déchu, méditation sur les formes – celles du crâne, du torse, à la géométrie angulaire, carrée, baignée de flux rouge, noir et vert ; celles de ses « exercices de sauvagerie » où les personnages, tragiques et voluptueux, entre feuilles et rocs, habitent une condition humaine, dérisoire comme ces cotons tiges : l’instrument utilisé pour se curer l’oreille sert ici de pinceau avant de figurer sur le papier le ballet d’un ossuaire, tantôt aérien, tantôt amoncellement de charnier, barreaux noirs et gris, rehaussés de jaune, de marron, où les emblèmes de la société de consommation seraient aussi les ossements de civilisations et d’êtres disparus. Reste la forme, le carré procédant du crâne, le cubillot, indestructible, décliné en « monochromes blancs » à la profondeur lancée, légère, aux entailles vibratiles, travaillés dans la densité de la pâte – ou en blocs rouges, pierres sanguines révélant leurs fissures où affleurent le fantôme d’une orbite, la saillie d’une mâchoire. Un monde de « Vanités » s’installe, tête, bol et miche de pain sur étagère, matière oscillante entre aplats, brefs reliefs enkystés dans la peau de la toile, comme s’il fallait ce constat – et ces natures mortes griffées, incluses de verre, aux plans imbriqués et suspendus – pour que renaissent les vifs (d’être passés par tel « paysage », paradisiaque de bonheur tendu ?), corps et têtes immenses, renvoyant à quelque Ile de Pâques, saturés d’espaces, forêt vierge à l’odeur de lichen et de marécage, ou bien, muscles à cru brossés de noir, de rouge, de bleu, dressant et ployant leurs lignes de force, armant, souples et hiératiques, entre viande et nuage, le ciel nu de la toile : ainsi d’un corps à la jambe de titan, ainsi du portrait fracturé de Paule Thévenin (récemment présenté à Beaubourg), en lutte contre le vent de la folie ; ainsi, surgis des limbes, deux « clones » gigantesques, inquiétants et si intensément tangibles, colosses, cerfs-volants d’usine, quotidiens comme des paysans à l’orée d’un champ ou des ouvriers debout devant leurs machines. Tant de manières de retourner, subtilement et férocement, la chair, la matière et l’âme que le regard s’en trouve changé.

A méditer du 1er décembre 1994 au 14 janvier 1995, Galerie Jacques Elbaz, 1, rue d’Alger, 75001 Paris. Tél. : 40.20.98.07.

(in Jardin des Modes, 1994)

CONSEILS POUR VISITER L’EXPOSITION ETTORE SOTTSASS

« Monstre sacré », « universellement célèbre », architecte, designer, poète, artiste italien – frotté aux stars et aux artisans du monde entier, initiateur des avant-garde, de la création industrielle au bijou, de la provocation aux notations de la vie quotidienne, Ettore Sottsass raconte l’univers tel qu’il le vit : un puzzle nostalgique et cocasse, amoureux et souffrant, simple et sophistiqué, futuriste et rêveur, magnifique toujours, en quête de son unité. Quelques « conseils » pour explorer la rétrospective (de l’après-guerre à aujourd’hui) qu’il a lui-même scénographiée.

1) La vie est un labyrinthe ; appuyé sur le garde-fou de la mezzanine Est, laissez l’œil s’éprendre – rutilances des formes, des couleurs, cliquetis jaune bouton d’or, noirs, mouchetés, rouges de Crète. Les meubles sont des bêtes dans la forêt blanche, des armoires-tours du monde entier conversant sous la voûte céleste, des bureaux-Sahara hérissés de ruines. A droite s’étend l’océan piqueté des maquettes – souffles de pierres collées -, de l’orbe des crayonnés, d’éclats de photos. Les demeures semblent minuscules, le mobilier immense. La scénographie permet au désordre apparent d’attaquer le regard : hors d’échelle, le monde est un.

Arrêt sur image : « We went to Crete (that raining spring) ».

Mobilier, Blum Helmn Gallery, 1987. Les armoires sont noircies de sang, leurs murs ont la transparence d’une lymphe. Impavide, le Minotaure a le cou tranché. Ariane reste de marbre dans une cabine téléphonique en cristal.

2) Plongeon dans l’arène : Sottsass a semé des feuilles de route dans le zigzag des cimaises – photos d’arbres, de gratte-ciel, de murs, photos de ruines, de draps bousculés d’amour, de portes ou de couleurs, de guerre hivernale : notes de voyages, enfance du nerf optique greffée sur Hong-Kong, Caracas, Toronto, New York, Bali, Pompéi, Kanchipuram, Madurai. Cette modestie, journal d’un voyageur, est aux racines de l’arbolescence jubilatoire, épurée, sophistiquée, humoristique, exotique du travail. Le labyrinthe à la saveur des récits initiatiques. Les volte-face mobilières, le dosage des déséquilibres, l’alliance des volumes et des matières contraires, le brut et le raffiné, l’industriel et le précieux, l’usage et ses contre-emplois, la référence, le prière d’insérer et la prière, le totem et l’absence de tabous créent un silence provocant, lent et rapide comme, la trace du plaisir.

Arrêt sur image ; « Seggiolina da prenzo », Alchymia, 1979.

Saisir la chaise aux oreilles. La planter dans la terre. Le dos est un trapèze, le cul un rectangle. Des vibrions papillonnent sur le stratifié. Envie de s’asseoir.

3) Etre au diapason c’est franchir d’autres seuils : s’enfoncer dans les claire-voies du sous-sol, parmi les fauves muets – ordinateurs comme des pianos à queue, piquantes machines à écrire Olivetti, habitats-type enroulés dans des soufflets de wagon, plaine d’un lit, si vaste qu’on rêve d’y tourner un film en fibre de verre et technicolor. Là, à l’ombre de menhirs et de ziggurats – énigmes pop – règne la lumière de galaxies nostalgiques : céramiques – laves, sombres soleils calcinés ; tantriques, pâles biscuits du Gange ; spirales de lunes violines Yantra, gâteaux mats et cosmiques d’Offrandes à Shiva ; torses tronqués, voies lactées roulées sur leurs propres souffrances : Céramiques des Ténèbres, portes basculant vers un jeu d’échecs translucides ; verrerie soufflée pour fous et reines à pendeloques, en ballade dans un jardin aux couleurs tintantes ; promenades de chamans nommés Lune d’Eté, Trou Noir, Asperges sacrées, Cosmogonie ou L’Arbre du Sous-sol : virée de caresses mauves, rouges, vertes en suspension, bulles organiques où circule une pesanteur légère, plèvres du cosmos dont le souffle énamoure Salomé, Juliette, Sybilla, Emma, Lucrèce, Diane, Lolita, Messaline ou Lucrèce, porcelaines de Sèvres, vases offerts, basculés, doubles ou clos – alors peut-être, visite terminée, ultime conseil : recommencer la visite en pensant au goût de la vie, au festin d’énergies cannibales animant l’œuvre entière d’Ettore Sottsass.

Arrêts sur images : « Albero del sottosuolo », verrerie. Venini Murano, 1994. L’arbre ne cache plus la forêt. Il perce la voûte voluptueuse du sol. Aucune automobile à 1’horizon.

« Troppa acqua », verrerie. Venini Murano, 1994. La transparence des murs suscite 1‘écoulement du trop-plein. La pression est immobile, parfaitement silencieuse.

« Juliette », vase, porcelaine. Manufacture nationale de Sèvres, 1994. Juliette était blanche et lisse. Quand elle se releva, du sang ourlait ses 1èvres.

(in Le Magazine Beaubourg, 1994)

A PROPOS DES « UTSUROHI » D’AÏKO MYAWAKI

J’ai trouvé le parking vidé de ses débris habituels, aménagé, nettoyé. Les murs tapissés de noir.

Partant du sol gris, des fils de fer s’arc-boutent à l’espace clos par les poutres en béton du plafond.

Ces fils ont été installés ici, très volontairement.

La métamorphose des lieux semble avoir échappé aux passants.

Ils ignorent la pénombre subtile qui tombe des voûtes, ils filent vers la pièce d’à coté, nettement plus éclairée.

Une quinquagénaire en manteau rouge s’est ainsi éclipsée.

Idem, un individu, « bob » et tweed.

Deux femmes (quarante ans ?) se sont ruées sur les fils, les heurtant violemment, au point de les mettre en mouvement.

Les fils ont été pris d’un tremblement de type ondulatoire, qui m’a incité à regarder autrement leurs courbes et leurs orbes elliptiques. Sous le choc, certains des fils se sont touchés, provoquant des bruits secs et mats.

Le silence revenu, j’ai frissonné tranquillement, comme après une pluie d’orage.

Le temps de fermer les yeux, de les rouvrir : un type jeune, plutôt petit, jeans, baskets, lunettes, sac à dos, a surgi en courant.

Il s’est enfoncé dans la forêt.

Je n’emploie pas ce mot innocemment.

La forêt m’est venue aux lèvres.

La disparition de ce type incite à beaucoup de prudence.

Je suis pourtant bien dans un parking ?

Aménagé – soit.

J’ai décidé de tenter une exploration.

Pour éviter de se perdre, il faudra prendre des repères.

Par exemple, les fragments de fils scintillant sous de fragiles lumières.

J’ai bougé.

Les scintillements ont varié.

Ils sont évidemment fonction des mouvements de l’observateur.

Ces choses-là arrivent, à trop fixer le soleil

Ou une surface aquatique soumise à une source lumineuse.

Comment s’orienter ?

J’ai attendu un bon moment.

Les fils sont devenus calmes (bien qu’ils ne soient jamais absolument immobiles).

Si l’on suit les fils du regard, les yeux se mettent à glisser.

Il faut du courage pour oser entrer dans la forêt.

Ces fils sont des anguilles encastrées entre le sol et le plafond du parking.

L’attirance vient du miroitement des eaux vives.

Je ne suis plus sûr d’être face à la forêt.

Si je m’y enfonce, je vais devoir nager.

Quatre pas.

Une forêt à hauteur d’homme !

J’ai voulu entrer.

Impossible.

Je l’ai lentement contournée avant de me rendre compte.

Je marchais dans l’ombre portée des fils.

Sans avoir risqué un orteil, j’étais dans la forêt, parmi les fils de fer, leurs tiges fluctuantes.

Méduses étirées.

J’ai cru aller vers ces choses, elles venaient à moi.

Comment échapper aux branches basses des taillis ?

Aux algues flottant entre deux eaux ?

Leurs caresses venaient à moi.

Un jeune homme a traversé de part en part la forêt, à toute vitesse.

Il donnait des coups d’épaule pour passer sous les fils.

Un nageur de crawl.

Il portait un foulard rouge.

Le revers de ses pantalons était élimé.

De l’avoir vu m’a rendu téméraire : j’ai porté la main sur un fil.

J’ai tiré.

Il a résisté.

J’ai constaté son enracinement dans une plaque, ronde, lourde, noire, de la fonte sans doute. Sous la main, le fil (alliage léger de type inox) a été long à se réchauffer.

Puis il m’a renvoyé ma propre chaleur, augmenté d’un picotement. Un flux d’énergie.

Gardons la tête froide.

La section des fils est de l’ordre du centimètre, quoique certains, rares, aient un diamètre moindre.

Généralement lisses, ils présentent parfois une ligne de légères aspérités (traces d’abrasion ?).

Ces fils sont-ils creux ? Une très mince tuyauterie.

Rien de plus !

La faute a été d’en rire.

Les fils, inlassablement, se sont mis à battre des ailes.

Je m’étais donc, le temps d’un rire, élevé au milieu d’ailes souples et fines comme celles des mouettes.

J’étais pris au piège des ailes, avec la sensation d’une nuit brutalement tombée.

Ou m’étais-je dressé dans l’horizon aveugle du parking ?

Des flaques de lumière inondaient le sol gris.

Désorienté.

Embrassé par le champ magnétique des fils de fer, j’étais tenu à distance.

Comme les bras du cyclone le sont de l’oeil du cyclone.

Ni plus, ni moins, ni pire.

1989

A PROPOS D’UN VASTE TABLEAU DE MICHEL FAUBLÉE « LE RAPT DU LOUP »

LIMINAIRE CARTOGRAPHIQUE Un désert ocre et moucheté occupe les trois quarts du « Vaste Paysage » On repère, au nord-ouest, un ancien lac – ou trou gris -, triangulaire, également moucheté. Peut-être un site propice aux atterrissages, à moins qu’il ne s’agisse d’une cible. Sur la totalité de son flanc ouest, le désert est bordé par un océan bleuté – et moucheté – qui, s’étrécissant vers le haut, échancre largement la partie inférieure de cette manière de Sahara. Autre brèche sur la façade océanique : un trapèze rose, d’assez petites dimensions, sans doute une lagune au fond garni de corail et de crevettes. Le désert est coupé net, en son flanc droit, par une longue ligne, falaise tracée au cordeau, qui le jouxte sur quatre cinquièmes de sa longueur, formant une bande brune – mouchetée – relativement large vers le bas, se réfrénant à mesure qu’elle gagne la partie supérieure désertique. L’extrémité nord du « Vaste Paysage » s’évide d’un autre lac, structuré en arc de cercle, d’origine volcanique. La première part de ce second lac, peu profonde, d’un gris clair – et moucheté – semble réservée à la pêche. La deuxième part, plus vaste, d’un gris identique – moucheté – à celui du lac central, recèle des profondeurs abyssales. L’abondance des mouchetures sur l’ensemble du territoire laisse penser que le « Vaste Paysage » a été soumis, dans un lointain passé, à des souffrances géologiques, génératrices de scarifications superficielles et répétées. Désert, falaise et océan se poursuivent au nord et au sud de la carte dont nous ne voyons qu’une section. On peut donc supposer que l’action géologique se poursuit au delà du cadre imparti au « Vaste Paysage ».

APPROCHE ETHNOLOGIQUE Les mœurs des habitants du « Vaste Paysage » restent pour l’essentiel inconnues. Un des mythes fondateurs de cette société, Le rapt du Loup, apporte la preuve de la haute qualité d’une culture heureuse et civilisée. Divisée en sept journées, la geste retrace la lutte que durent mener les habitants du « Vaste Paysage » pour conquérir une part de bonheur.

LE RAPT DU LOUP

Le premier jour, il ne se passa pratiquement rien. L’œil du loup était rond, stupéfait comme celui d’une vache. Mais sa bouche, aigüe, n’avait jamais brouté. On l’avait capturé aux confins du « Vaste Paysage ». On l’avait amené dans un coin isolé, connu de tous, un lieu triangulaire et gris. Ceux qui avaient capturé le loup feignaient, ainsi le voulait la coutume, d’ignorer le fauve. Cela ne pouvait pas durer. Du côté de la mer, là où sans cesse il faut se pencher pour regarder le ciel, les gens s’assemblèrent. Il fallait se promener par petits paquets, arpenter les limites de la terre, de la mer et de l’horizon. Certains vinrent en famille, certains mirent des lunettes, certains se collèrent des fleurs aux tempes, certains amenèrent des animaux de compagnie. On devait continuer à vivre comme si de rien n’était. Plusieurs signes, pourtant, révélèrent le trouble des habitants du « Vaste Paysage ». Une femme jubilante portait un toutou sur les épaules. Elle s’asseyait, dos tourné aux autres. Elle dressait l’oreille et son chien en faisait autant. Une autre femme – sa chevelure était noire comme un visage masqué – se pencha au point qu’on crut qu’elle allait voler, se jeter de la falaise ou appeler au secours. Non : elle saluait son petit cousin à l’autre extrémité du « Vaste Paysage » (en ce temps-là, les habitants du « Vaste Paysage » cousinaient tous). Le petit cousin se faisait enlever. Il se détournait des bras de sa ravisseuse pour saluer sa cousine. Bien que les attroupements soient propices à ce genre d’incidents, tout cela n’augurait rien de bon. Les habitants du « Vaste Paysage » avaient l’habitude de vivre entre eux. Comme des parachutistes suspendus par grappes au sortir d’une carlingue, ils se tenaient les coudes en préservant le vide nécessaire à leur chute individuelle. Les rumeurs qui couraient à propos du loup amenèrent très vite du désordre.

Le deuxième jour fut celui de la métamorphose des regards. Les yeux des habitants du « Vaste Paysage » s’arrondirent jusqu’à l’exophtalmie. Cette fixité n’excluait pas les sentiments : regarder le loup en face et de très loin était désormais conseillé. Regarder à s’en fendre l’âme. Voilà pourquoi, à la tombée du second jour, les habitants du « Vaste Paysage » perdirent les paupières. Leurs yeux ressemblaient désormais à ceux du loup. Mais personne ne s’en aperçut.

Le troisième jour, tout le monde passa à l’action. Ceux qui longeaient l’océan (on les nommait longeurs d’océan) furent pris de fureur dès qu’ils atteignirent les confins où se terrait le loup. Contrairement à la coutume, les hommes abattaient les bras sur les femmes. Le désert franchi, ils abordèrent la falaise par les lacs supérieurs. Une fois les brumes matinales dissipées, ils contemplèrent, très loin en dessous, le loup parqué dans son enclos : à peine un point gris sombre, à peine. S’ils voulaient le rejoindre, il leur faudrait se jeter dans une chute terrible et éternelle. Tous : enfants timides et funambules, femme en adieu d’adolescent, couple stupéfait. Personne ne s’en remettrait. Ils se rompraient les vertèbres, seraient emportés par les vents au-delà du « Vaste Paysage ». Les choses se déroberaient ainsi si on ne veillait pas au grain. Il fallait exécuter le loup par des moyens détournés.

Le quatrième jour, les habitants du « Vaste Paysage » chantèrent, chacun de son côté, un hymne à la vie. Mais chacun regardait en coin du côté du loup qui, paisiblement, regardait au lointain. Certains, incidemment, parlaient de « jardin zoologique » sans qu’on sût de quoi il retournait. Mais on faisait remarquer, avant de recommencer à chanter, qu’une catastrophe pourrait survenir, assèchement du lac supérieur, raz de marée, effondrement de falaise, qu’il y avait des phénomènes inexplicables. Ce quatrième jour fut celui des imprudences et des accidents. D’un angle à l’autre du « Vaste Paysage », une femme quittait un homme ; quelqu’un, sans qu’on s’en aperçut toujours dégringolait dans l’abîme ; quelqu’un s’éclipsait à la sauvette ; tant d’autres se défiaient.

Le cinquième jour, une lumière ocre de dimanche après-midi envahit le « Vaste Paysage ». Impossible de s’y tromper : pas un oiseau ne chantait. La terre s’étendait, plus immense que jamais, sans qu’on sache en imaginer les limites. Les mers se refermaient sur le désert. Les lacs avaient leur juste mesure, la falaise sa juste pente. Les couples tentaient de copuler. Rien ni personne ne pouvait rien à rien. Quand le soleil s’abaissa dans le ciel, les habitants du « Vaste Paysage » s’aperçurent que l’horizon s’était rétréci aux dimensions précises de l’œil du loup. Ils se voyaient tous dans sa pupille dilatée.

Qui le premier, qui la première leva la main sur le loup, criant : « Gare ! Il va filer ! » Le loup levait la tête. On lui saisit le cou, on le serra, lentement, sans le regarder. On le tira, en dépit de sa grande taille, de son enclos, on le tira, fort. En trois secondes, il ne fut plus qu’une descente de lit, son œil rond perdu dans la pâleur du crépuscule.

Le sixième jour, celui de l’étonnement (« Quoi ? Déjà mort ? A peine l’a-t- on touché ! »), le cadavre du loup fut brandi. On s’effarait qu’il fût si lourd. Avant de le dépecer, de se parer de sa fourrure, et tandis qu’il paraissait encore presque vivant, on dessina ses contours sur le « Vaste Paysage », afin que nul n’ignorât le passage du loup, son empreinte grise comme les eaux du lac qui avalèrent sa dépouille.

Le septième jour fut consacré au renouveau des habitants du « Vaste Paysage ». Ils célébrèrent leur victoire. Figures en bourrasque, en sacs, en crânes (dites têtes de mort), figures d’œufs, figures florales et minotaures, renversées et grandement évasives, marines, glabres, figures à la houppette, bras sémaphores, bras nageoires, butoirs et vigies, pilons, bras doubles (dits bras tenailles), tout était en place à nouveau et les coutumes reprirent. On pouvait vaquer, chuter, forniquer, causer, s’écouter, se chevaucher, se lasser, se détourner, s’asseoir là, se méfier, ne pas se regarder et se faire des crocs-en-jambe. La vie, à nouveau, avait du bon dans le « Vaste Paysage ».

(1988 ?)

A PROPOS DES INSTALLATIONS DE MATSUTANI « COURANT II » ET « L’INTERROGATION DE OÏDA »

Souvenir de la montagne

Quelle déception ! Le brouillard (ou les nuages ?) empêchaient de jouir du célèbre panorama. L’horizon était fermé, mais le pic de faible étendue balayé par un vent violent réservait, dans sa nudité, des surprises qui valaient le paysage perdu.

C’était une viande de latex, un ruissellement. Là, dans ce pré carré de neiges éternelles, on avait transporté, abattu, égorgé, saigné, dépecé. D’immenses traces en apportaient la preuve. La victime avait dû être un de ces colosses dont le sabot ou le talon déclenchent, en dérapant, de monstrueuses avalanches.

La chose, l’écorchement, s’était produite dans le plus grand silence. L’encre avait glissé, se figeant dans les glaces. S’il n’y avait le renflement, cette poche d’humeurs, obscène, brillante, toujours en danger d’explosion immédiate… S’il n’y avait ce sac, plaqué contre la viande verticale, peut-être produit par elle, tout aurait été rapidement liquidé.

Non seulement cette poche membraneuse pouvait contenir des gaz, de l’ascite, mais, par son renflement d’ilote, elle avait modifié le flux de l’encre, contraint à déviations, contournements. En témoignaient les flaques, ces gouttes ombrant le ressaut d’une pierre fichée dans la viande – empreintes que la matière horizontale ne boirait jamais… Le gel. Toujours le gel.

Presser la bouche contre le sac (céder à l’envie) aurait été absurde : on voyait que la tumeur n’était ni comestible ni caressable, molle et dure, résistante à tout. Il fallait, comme dans les musées, toucher avec les yeux l’étal, ce blanc rocher ruisselant, lavé d’un fluide. Il fallait se laisser aller au cours accidentel, calme, si calme, imaginant le tranquille équarrissage.

Souvenir du lac

Le ciel, de couleur bise, semblait un torchon. Le torchon recélait entre ses modestes draperies un jambon, pendu pour assèchement au croc d’une boucherie. Mais il n’y avait pas l’odeur. Donc pas de jambon. Et le torchon pouvait être une gigantesque bogue ovoïde, desséchée, flétrie, dont les plis évoqueraient des feuilles abandonnées sur une route au soleil. Végétaux soudés, formant un réservoir poreux, d’où dégoutterait l’encre de la pluie – nous avons affaire au ciel.

Au fond du torchon, l’encre de la pluie laissait en permanence des sucs qui, sur le tissu, dessinaient une géographie d’éponge et de corail. Là, elle restait un instant en suspension avant de tomber sur l’étonnante tranche de brume, velum de couleur bise – donc couleur du ciel – tendu, carré et d’une extrême finesse. On songeait à une voilure basculée à la face de 1’onde par un vent très égal, ou par la quelconque machine d’une soufflerie. L’encre de la pluie imbibait partiellement la brume, s’épandait dans les spores serrées de la toile.

En dessous, il y avait le lac. Quand la brume n’en pouvait plus de se retenir, elle libérait l’encre de la pluie. Ainsi s’était formé le lac, aux dimensions exactes du velum couleur torchon. Sa surface, plate et noire, réfléchissait en 1’agrandissant l’ocelle imprimée du velum. La tache, l’île, vibrait au moindre courant d’air. Et il suffisait pour cela de se pencher au bord du lac.

Ainsi s’était fermé le lac, des fulgurances de l’encre de la pluie tamisés par une lamelle de brume, filtrée par le torchon du ciel : l’eau sombre était très pure, quoique peu profonde, enchâssée entre les minces parois métalliques d’un, réservoir. Elle reflétait les orbites dégradées, grises, blanches et noires du cosmos, reflétant également, puisque tout n’était qu’artifice, un plafond de métal perforé, une colonne de béton. Les Anciens ne disaient-ils pas : « l’univers s’arc-boute à un pilier » ?

(1994)

RIWAN TROMEUR – GALERIE MICHÈLE CHOMETTE

COMMUNIQUE DE PRESSE

RIWAN TROMEUR « HORS JEUX, COUPS FRANCS »

Œuvres et dispositifs photographiques 1992 – 1993. Exposition du 31 mars au 28 mai 1994

Vernissage le mercredi 30 mars 1994 de 18 h à 21 h, en présence de l’artiste

ETAT DES LIEUX

DISPOSITIFS PHOTOGRAPHIQUES MIS EN PLACE PAR RIWAN TROMEUR,

PEINTRE, SCULPTEUR, PHOTOGRAPHE, INSTALLATEUR

- FLUX : côté ouest, l’entrée de la galerie Michèle Chomette est investie par un flux de photographies ocres et blanches, qui gonfle, s’étend, noir, ocre et blanc, au mur sud de la grande salle avant de décroître sur ses murs ouest – jusqu’au nord où il s’éclipse, via des remous sur la face est de l’entrée. Il s’agit d’un flux radical, travail direct de la lumière sur des surfaces sensibles : ni prise de vue, ni négatif. Toute représentation a pris la poudre d’escampette au profit de bascules de lignes et d’ombres, de boules de vitesse, de conflits entre l’équateur et l’horizon, de vues imprenables sur des mers intérieures, des moirures et des halos – tendresses aux silences dangereusement musicaux.

- PHOTOGRAPHIE DE GENRE : les murs est, sud et ouest de la petite salle sont piégés par huit photographies manifestement engendrées par le Flux. Une même technique crée l’apparence de l’abstraction ou de la figuration. Grâce à de pseudo-grands angles, téléobjectifs, zooms, les tranches horizontales d’un paysage se dressent, s’accolent pour ne former qu’un seul corps (chair, os, irradiations pour torses et têtes), preuve que dans la photographie la majesté des modèles provient du glissement progressif des nuages.

- CUIVRE : si l’on tourne l’œil, on constate que le mur nord tout entier est attaqué par subterfuges. C’est le fruit de l’acide, la dérive d’un processus lumino-chimique vers un état physico-chimique. Travaillant à l’identique la lumière et la chimie, Riwan Tromeur ruse avec la matière, déclenche sciemment une confusion des genres. Quand une plaque de cuivre se substitue à la feuille de papier, quand cette plaque s’entoure d’échos photographiques du « Flux », le songe d’un chaos ordonné se précise à l’infini.

- CIBACHROMES : les murs ouest et nord du bureau sont la proie de l’ambigüité de la beauté gigogne. Les brillances, les irisations de petites photographies en noir et blanc donnent naissance à des filles gargantuesques, tirées sur papier industriel. Excisé, leur cœur éclate en grains, leur ventre se décompose en ailes de papillon, codes barre, lettres fugaces. Marques de fabrication, liserés ou plaques d’aluminium, elles conservent les chrysalides de leurs métamorphoses, le glissando des matières qui les supportent et les façonnent.

- MURS : l’essence même du mur oriental de la grande salle est l’objet d’une méprise. Ledit mur, partiellement muré par un fragment de mur rapporté, semble avoir été ouvert et soumis à une mise en abîme horizontale et verticale, à un jeu de reflets illogiques dont participent les moindres détails, soulignés, reproduits par dessin et pigments – prises électriques, fixations, effritements de plâtres. C’est à s’y cogner le cerveau, s’y ruiner la vue.

- PROJECTION : du reflet à la projection, Tromeur a franchi le pas sous le signe de la preuve par 9. Le mur nord de la petite pièce, dite salle à cheminée, supporte neuf tableautins carrés où l’on retrouve les motifs et les techniques récurrents employés dans ses livres, installations ou peintures : photocopies volontairement déficientes ou truquées, alliance de dessin, de mouchard de camion et de rubrique nécrologique revisités, idéogrammes, graphiques, écritures cursives, fragments de circuits électroniques, agrandissements, réductions. 81 diapositives reprennent ou développent en boucle ces motifs, incluant un autoportrait en 9 tranches. Le mur ouest porte l’impact d’une projection fixe — carré rouge encadré par un duel de monochromes d’un blanc froid à couper le souffle.

CHRISTIAN BONTZOLAKIS février 1994

du mardi au samedi 13 h -19 h hors expositions sur rendez-vous (1) 42 7805 62

RC Paru A 33**51883 – Sim 331*3*88300014

TAKIS LE NOMADE

CLIQUER SUR CE LIEN POUR OUVRIR LE DOCUMENT : TAKIS LE NOMADE Jardin-des-modes

PORTRAITS D’ÉLIE / A PROPOS DES PORTRAITS D’ÉLIE BONTZOLAKIS PEINTS PAR COLETTE BONZO / Dialogue avec Patrick Combes

C’est un inconnu. Mon père est un inconnu. Pour moi, fils de l’homme sur les cartons, c’est un inconnu. Les visiteurs, quand je leur montre les cartons, me regardent en coin : ils voient qu’il y a un air de famille entre l’homme sur les cartons et moi… « Ah on se disait bien aussi… »… Il faut rentrer en soi, se dire : c’est lui, ici à Fabras, ou à Paris. Du reste les meubles, les habits, le paysage sont identifiés. Le fauteuil est au premier étage, la chaise au grenier, le paysage derrière la fenêtre. Les vêtements ? Une chemisette achetée par ma mère au marché aux puces de Saint-Ouen, le costume bleu idem, un « Smalto » d’occasion. La blouse ? Aucun souvenir. La blouse du médecin, mon père n’en portait jamais – sauf pour ce portrait. L’achat d’une blouse doit être lié au portrait… Nous sommes dans un puzzle. Je me demande si c’est bien le même homme sur les quatre cartons.

Patrick Combes : Un portrait n’a pas à être « ressemblant ». Elie en chemise rouge est inscrit lui-même dans ce schéma : c’est lui, c’est bien lui, et en même temps un autre, celui qui est peint, qui est de la peinture, comme le roman est d’abord de l’écriture.

L’inconnu fait peur. Peur de s’y reconnaître ou de ne pouvoir s’y reconnaître… Mon père se reconnaissait-il dans ces portraits ?… L’image glisse, d’un portrait à l’autre. On pourrait superposer les quatre visages, voir ce que ça donne – une sorte de portrait robot, une reconstitution, une reconstruction, une mémoire en éventail. Cela aurait-il du sens ? Légèreté, gravité, absence, ailleurs. Il est ailleurs, bien sûr. Dans l’œil du peintre. Le peintre – ma mère – regarde son modèle qui la regarde le peindre. Et moi, je regarde le résultat. Un fil d’Ariane sous tension dans ce labyrinthe où je me trouve ?

Patrick Combes : Un paysage, une scène quelconque, une nature morte, etc., ça va en quelque sorte de soi : il nous sont donnés comme représentation, mais le portrait, non : quelqu’un est présent – toute la force, le mystère (et l’opacité, le silence, le trouble, etc.) de la présence humaine nous font face alors, irréductibles. Cet irréductible change tout.

Je ne suis pas un spectateur neutre. Je cherche père et mère dans ces portraits. Je peux interpréter : nommer la pâte, le coup de brosse, le fond, émettre des hypothèses : c’était le printemps, la fenêtre était ouverte, le prunier en fleurs. Ou : c’est une nuit intérieure, une galaxie. Ou : c’est une échappée. Encore : que regarde-t-il ? Les affleurements de mémoire font remonter les souvenirs des vêtements portés – comme s’ils flottaient avant de recouvrir le corps disparu du modèle. Sauf la blouse blanche qui est un habit cérémonial.

Et si c’était cela le mot clé : cérémonie. Chaque portrait est une cérémonie. Le modèle est invité à revêtir la chemise rouge, la bleue, le costume estival, la blouse médicale. Il doit ensuite s’asseoir sur la chauffeuse, le fauteuil d’apparat, la chaise en cuir. Face. Profil. Presque trois-quarts. Le modèle. Faire poser le modèle. Modeler le modèle pendant qu’il pense à quoi.

Patrick Combes : Le geste même, élémentaire, de demander à quelqu’un de poser, et le fait de poser, sont pleins de sens : un jeu de relation, un accord… Même le modèle professionnel qui sait les gestes, et s’offre sans état d’âme, est dans une aventure singulière de la représentation de soi… « Le peintre va faire de moi autre chose qu’une pure image… »… Je pense à l’effroi des primitifs devant le photographe et son matériel : la crainte, parfois la terreur d’une captation magique de l’âme. C’est la part du sacré… Et l’opération est double : capture et don. On capture l’image de l’autre et on la lui rend par la création nouvelle, singulière, inscrite dans le temps.

La cérémonie dure une heure ou deux. Parfois le peintre parle à son modèle. Les couples n’ont pas besoin de parler.

Patrick Combes : Pourquoi peint-on son mari ? Cela devient une forme d’autoportrait, d’être peint par l’autre aimée, sa compagne. La représentation naît alors d’une source double, cachée : on se laisse peindre, on pose, modèle, mais acteur complice du travail. Un sourire lointain, intérieur, anime seul les traits du visage. Une figure humaine et sa profondeur muette. Cette profondeur, c’est aussi celle de l’homme qui portera sur lui, à la fin, comme un mémorial pascalien, inconnu, papier plié, cette phrase de Milosz : « Quand tu te sentais seul et abandonné devant la mer, songe qu’elle devait être la solitude des mers dans la nuit, et la solitude de la nuit dans l’univers sans fin. »

C’est donc le silence ? Je pense que le silence règne pendant la cérémonie immobile. Ni paroles ni mouvements (sauf ce qui se passe sur le carton, l’agitation des couleurs, l’impact des pinceaux, les vibrations du support, son léger ploiement). Le silence est donc relatif – à quoi viennent s’ajouter les rumeurs de la rue parisienne, les oiseaux et le vent en Ardèche, plus les impondérables (sonnerie de téléphone ? Porte ou fenêtre qui bat ?).

Patrick Combes : Dans le portrait d’Elie en chemise rouge, la vie est derrière lui : la nature, le jardin par la fenêtre ouverte (pourquoi croit-on entendre derrière lui la stridence des cigales ?). Couleurs, formes et vie dans le jardin sont un bienfait, mais à distance, « une vérité supérieure » comme on dit – bien davantage alors qu’un décor. On peut les lire aussi comme une présence allégorique de la vie.

Tu penses à quoi ? ai-je envie de demander à mon père. Tu penses à ce que le peintre pense de toi pendant la cérémonie ? Est-ce que cela a vraiment de l’importance. Le modèle est mort depuis vingt ans. Il est là, encore, sur les cartons peints depuis quarante-cinq ans. Le peintre est mort il y a quarante-trois ans. La cérémonie a beau être vieille et ses acteurs disparus, elle se déroule toujours – et chaque jour tu passes devant ton père peint par ta mère sans qu’il y ait de réponses sûres à tes questions. Bon : pour des photos, ce serait pareil ? Oublions les photos, oublions les portraits. Tu oublies tes parents. Tu les nommes, tu les voies, tu les oublies. Les portraits sont donc oubliés. Tu pourrais les retourner, les empiler. Ils pourraient être vendus, donnés, brûlé, volé, détruits par la pluie ou les bestioles. Du reste tout ça arrivera forcément sous une forme ou une autre quand tu auras toi-même été oublié. Ou peut-être qu’on les regardera avec indifférence ou admiration. Je pense à cela, forcément, tout en me disant que je ne connais pas l’homme peint par ma mère. Il m’échappe totalement.

Patrick Combes : Elie est crétois ; il est grec ; on pense au Gréco, crétois lui aussi. Dans la toile de Colette Bonzo, dans le visage d’Elie, il y a ces gris marbrés des corps dans tant de toiles du Gréco, les toiles des saints par exemple : silence, méditation, morosité. Le portrait a quelque chose de l’icône. Colette Bonzo ne peint pas une icône ni un Gréco, mais il y a dans les portraits ces présences.

… « …Caractère profond, mystère, spiritualité » : dans un dialogue entre le peintre et son modèle après une séance de pose, c’est ce que dit mon père en découvrant son portrait en médecin. Le peintre lui fait remarquer que son portrait a un « caractère sacré », qu’il y a l’air « très bouddhique ».

…Ensuite, le modèle s’échappe. Il est insaisissable comme tous les modèles. Je pense à mon père et je retrouve sa voix, le timbre de sa voix, certains de ses gestes. Le mobilier, les vêtements, le paysage, je crois les retrouver mais ils s’échappent aussi. L’échappement est devenu le centre de la cérémonie. La cérémonie est devenue une partie de poker menteur. Le menteur, c’est moi. Tous ceux qui regardent les portraits sont des menteurs. Les interprétations sont des mensonges comme sont truqués mes souvenirs de famille. Il y une faille. Ça s’échappe par là, par cette faille. Peut-être que cette faille est l’œil du peintre. Peut-être. L’œil du peintre est rapide (comme sa main). C’est un œil bleu comme celui du fauteuil. L’œil du peintre est aussi un fauteuil. Le modèle s’installe dans l’œil du peintre. Il pose dans l’œil du peintre – c’est à dire dans la faille. Une position intenable ? La faille est le point faible du peintre. Tout amour et celui de peindre n’existerait pas sans faille. La faille laisse entrevoir l’en dessous, suggère l’invisible, ses dangers, ses ruissellements, ses grondements qu’il faut ici nommer formes et couleurs. Cette faille est l’étrange miroir que le peintre tend à son modèle, l’espace d’une pose… « Travail, témoignage et distance : portrait-don – et au revoir… ».

ÉTAYER / A PROPOS D’OEUVRES DE DIDIER STÉPHANT

Pour Didier Stéphant qui, l’an 2000, l’été, étaya la vieille baraque du Pin.

Baraque. Ouest. Nord. Ouest. Faut étayer. Strates bois. Oscillation d’hélice. Instrument aratoire sous le vent. Frémissements. Meurtrière. Couper soleil. Désorienter. Ondulations. Ouest. Ouest. Nord. Bloc. Poutre. Nœuds. Séjour douves. Caoutchouc. Bouée. Caoutchouc roulé. Pneumatique. Caout. Noir. Réglisse. Dessus, pied de victime. Ocre ouest. Encadrement. Fenêtre fragmentée. Clous charpentier. Rouillés. Enfoncés. Tordus. Ouverture. Bois. Flottage. Bloc lave. Noire. Résille rouge. Gladiateur. Meurtrière. Cave. Ouest. Ouest. Petit pilier. Rondins. Poncés. Bois blanc. Étayer. Plaque noire. Dessus, crâne suppliciée. Meurtrière. Regards. Support roide. Dessus, femme cambrée. Va tomber? Nuque prise. Tranche bois. La nuque. Sa place. Ouest. Plongeuse. Cambrure. Bois. Flottage. Édentée. Travail de la mer. Regards : angle ouest sud. Cherche sentir roses sud. Sud. Meurtrière. Horizontale. Sertie. Noir. Ouverte. Mur en pierres. Patère. Croc. Destin pochoir. &. Etc. aggloméré. Croc boucherie ? Branche cambrée. Convexe. Croix. Tige rosier. Inclus angle inférieur droit : crâne suppliciée. Sud. Plein sud. Étai sombre. Lissé. Cambrure. Concave. Support corne rouge. Queue ficelle rouge. Genre queue ? Sanglier ? Sacrifice. Tauromachie. Embrocha. Support. Fort galet. Aiguise coutelas ? Pierre à noyée ? Filet grand gladiateur, verdâtre. Fanfreluches bleutées. Retenir : principe balancier. Tour sud sud est. Renaissance. Maquette. A servi. Édification tour sud est sud. Maquette pilier corinthien. Rondins. Flottage. Récupérer. Très ensoleillé. Coloris des bois. A servi. Choix grès tour. Demeure. Abandon. Suppliciée ? Quand ? Ouest sud. Architecture. Géométrie. Bois pâle section carrée. Parallélépipède marbre. léMouchetis. Sang séché. Supplice pierre. Inclusion : cylindre pierre. Brisé. Dissimulation. Buisson hortensia. Failles. Net. Bris. Tentative. Expulser bois par. Minéral. Coins dans. Éclats. Sud sud. Falaise. Est est. Gueule à malices. Instruments torture dans gorge. Horizontale. Tranchée. Queue de fouet nylon bleu vert. Bois minium. Knout queue. Couronne épines. Fragment. Pinceau. Rouge. Enduire. Huile bouillante ? Filet bleu. Filet vert. Filet noir avec fils nylon verts, rouges. Ficelé. Vert fluo. Fragment coutelas. Boomerang ? Au sol : genre rame. Ébréchure. Sanglier ? Partout, autour, dans : rosier barbelés. Silence. Sud falaise. Balancier à cerveaux. Étayer. Au dessus rondins lisses façon craie. Rondins rugueux. Balancier. Gourdes ? Figues ? Fiasques ? Bois fossile. Fer à béton. Époque ? Verni. Brillant mat. Sang séché. Vis sans fin. Poire pour soif. Grandes larmes laquées. Noires. Est est. Contrefort. Tentative. Baraque. Étayer. Disloquer châssis. Retour nature. Silence. Greffe prunier. Soleil. Écorce. Baraque. Inclus : éclats. Planchette. Contreplaqué. Carrelage. Rayures. Est est. Toujours. Meurtrière. Silence. Vue silence imprenable. Rigole à sang. Modèle meurtrière ? Rigole à sang. Rouge. Ondulation. Balancier. Lambeaux d’épiderme livide. Clous. Rouille. Fer à béton. Lèvre géante. Commissures : cornes rouges. Terroriser paysage. Est est. Levant. Baraque. Toujours. Rafiot qui fut. Bleuté. Étayer. Silence. Chevelure Salomé. Punk. Stries bois. Fissures. Habitation : demeure minérale à l’air libre.

(2000)

LA MAISON BRÛLÉE / INSTALLATION DE FABIENNE VALLIN

Ne connais pas la maison ni la dame qui habitait la maison brûlée, mais les photographies retrouvées dans les ruines, certaines presque intactes, d’autres consumées, plus ou moins consumées, brûlées vives, parfois dévorées, parfois calcinées, plus ou moins. Les photographies, incluses dans un album, protégées, si mes souvenirs sont exacts, par du papier mica, évoquent l’Extrême-Orient des années 1920-30, Indochine ou Chine. Telles qu’elles sont – grillées, ciselées, parfois quasi transparentes —, ces photographies évoquent une géographie absente. Du moins est-ce le souvenir que j’en ai, pour les avoir vues, très vite et dans l’émotion de celle qui les avait recueillies dans les décombres, presque épinglées comme on agrafe une collection de papillons. Quelque chose proche de la poussière, aux couleurs de rouille et d’absinthe. Quelque chose du souffle de l’incendie qui donne à ces photographies un air de décalcomanie tragique. Ou d’une étude sous microscope, quand on glisse une lame de verre, puis un regard. L’effritement, apparent à l’œil nu, semble alors fixé pour toujours, et pourtant infiniment fragile. Ce qu’il reste d’un membre, d’un vêtement, d’un décor, sans jamais l’aspect d’un lambeau – unité lacunaire reconstituée par l’évocation de souvenirs inconnus du voyeur discret. Cela taraude en douceur. Le regard s’évade – vers les doigts de celle qui tourne les feuilles de l’album secret, empli de chagrin et de nostalgie ; vers le support de l’album, planche formica sur tréteaux, nette, propre, bien rangée. Mais impossible d’échapper au rongement de l’incendie, aux gonflements produits par l’eau qui l’éteignit, à la ciselure acide du feu, aux coups de lame qui dessinent aujourd’hui des épreuves nouvelles. Désordres de famille en quelque sorte. Chroniques de la Coloniale, scorie annamite, têtes d’épingle, poussier d’Histoire. L’album rouillé de l’oncle de Cochinchine. Le goût de l’émotion et son odeur brûlée. Le désir de reconstituer la maison brûlée, qu’on imagine pavillon à meulières, grille, herbes folles, entassement de factures, puis comment aller récupérer les photographies, dans quoi les transporter, comment les conserver, comment se préserver du parfum de la maison brûlée, de ce goût d’enfances inconnues, avec tavelures. Et la peau qui se détache d’elle-même voltige dans les mémoires, voilette de deuil levée par un courant d’air, livrant un pan de visage, une seconde, éclair blanc, ou jaune, ou marron, ou fuschia. Quelque chose de l’embarquement pour Cythère, de l’image d’une femme agitant son mouchoir tandis que le paquebot s’éloigne du quai. J’ignore si la femme reste à quai, si elle se penche au bastingage – deux hypothèses plausibles pourvu qu’un sillage d’écume s’ouvre, relie la Métropole à l’Outre-Mer. Ces photographies altérées ont souvent couleur de mousson, ce qui remue en elles, cette sensation de tourbillonnements soudain figé, de terre fine craquelée. Le feu, puis l’eau déversée par les lances à incendie sur le pavillon inconnu. Le squelette calciné du chat domestique peut-être. L’hésitation des doigts compulsant les pages de l’album, l’arrêt sur une photographie miraculeusement intacte, une petite fille je crois. Ce rythme des pages tournées, à la fois hésitant et précis, celui de la mémoire de la feuilleteuse, dessine un autre voyage, affectif, dont le tracé relie une mère et sa fille. De cela j’ignore tout. De cette nuit maritime. L’incendie se déclare en pleine nuit, il engloutit presque tout, hors ces photographies naufragées. Maintenant j’essaie de me souvenir de ces clichés, de ce qu’il m’en reste un mois après leur vision. Hors cette fillette, un mandarin qui n’est peut-être qu’un domestique, un militaire (à cause de sa casquette ? d’officier ?), des groupes (une famille à l’exercice ?). Puis l’impression d’une bouteille d’encre renversée sur une table d’écolier. Les taches étales, usées par le soleil, les corolles de larges et longues robes noires, qui peuvent n’être qu’un sarrau de paysanne passé de sueur et de lumière, au goût aigre. L’ocelle d’une bande son, crépitement des flammes, grillade d’eau évaporée, sous pression. L’afflux d’une zone rapide qui fait irruption dans la lenteur, dans les hésitations des gestes d’une vieille femme. Son affolement, sa terreur, sa stupéfaction. Ces photographies mangées par le feu esquissent un pays en ruine – pas seulement la dévastation des pierres de la maison brûlée mais un territoire intemporel où naviguent mes yeux, tags grimaçants, murailles lépreuses ou dentelle sur la fesse d’une fille, craquelures d’une fresque de Fra Angelico, ou faux marbre peint de son soubassement. Les rides aussi, et l’irisation des vaisseaux sanguins dans le globe oculaire, les plissements d’un antique rideau de scène dont un projecteur n’éclaire qu’un pan, ou l’épaisseur translucide d’une feuille de papier Johannot ∞ soumise à l’épreuve du spot.

(22 octobre 2004)

« LES VOISINS » DE CLAUDE MERLE / SALUT LES VOISINS !

Salut les voisins ! Juste en passant devant derrière eux, un instant d’éternité, parce que les voisins tu en as toujours, même ermite ils pioncent dans ton crâne – du reste tu as une tronche de voisin, ce n’est pas offensant de dire ça : toi aussi tu voisines, et bonjour voisine comment va le voisin – comme un voisin ? Pas clair ce voisinage, clair-obscur à la rigueur, normal pour des voisins, n’empêche qu’ils sont là, tiens bonjour, bonsoir et bonne nuit, comment va chienchien – le chien voisin promène la voisine c’est un rôle voisin du tien, je n’avance pas cela pour t’offusquer, voisin, mais comme voisin tu te poses un peu. En voisin. Voici les voisins voisinant et toi-même voisin – si ça se trouve tu voisines avec toi cher voisin.

Entre voisins on se rend des petits services, garder toutou, sauter la voisine c’est plus excitant, à force de se croiser c’est logique et tu découvres la chambre voisine, tu te rinces l’œil et davantage, c’est de bon voisinage, le corps voisine comme il peut. Découvrir le corps voisin du sien, ses odeurs voisines, juste ; bonne après-midi ! Quand le voisin rapplique le voisin s’esquive, bref on se croise toujours et si tu lorgnes la fenêtre voisine c’est seulement en voisin voyeur – tu passes le temps à gamberger voisin, observer voisin mitoyen presque germain, à force de contigu voisin quasi circonvoisin tu finiras par te sentir chez toi chez les voisins, c’est l’approche qui veut ça. A ramper voisin, tu finiras par te calfeutrer chez les voisins, même la carpette, le dentifrice, l’oreiller, le gant de toilette seront de plus en plus voisins, carrément voisins intimes. Si tu t’installes chez les voisins c’est uniquement en voisin pas plus, moralement c’est en riverain que tu jouxtes voisin discret, prêt à t’éclipser pour revenir demain, il ne s’agit pas d’effraction, seulement la coutume entre voisins, tous les voisins font ça vont le faire, du reste chez toi les voisins sont comme chez eux en étant chez toi – ce sont des êtres voisins après tout, comment leur en vouloir, on se rapproche, entre voisins c’est logique, c’est le bon sens du voisinage, le sens commun fatal.

Les voisins ressemblent-ils aux voisins lorsque tu les croises, les coudoie ? Ce sont peut-être des hybrides, à force de voisiner le voisinage déteint – encore plus si tu les croises depuis l’enfance ou seulement en souvenir, alors tu te remémores ces bons voisins connus inconnus, à force de croisements tu les imagines, tu glisses en eux – glisser dans la peau voisine c’est le b. a. ba, moins d’une feuille de papier entre vous, voisins. Ah je vous y prend qu’est-ce que vous foutez là en passant, vous croisant, à force de s’entrecroiser, on croise les mains, les bras, les bouches, s’ensuit un voisinage à grande échelle – le quartier voisin, la ville voisine, pourquoi pas l’océan, l’universel voisin, tous voisins tous, comme c’est exaltant cet amour qui voisine. Au fond si c’était des fantômes parce que, entre nous, voisin, c’est par parce qu’on voisine qu’on doit voisiner – la peur du voisinage existe, il y a voisin et voisin : tu risques bonjour voisin et bonsoir ça tourne le dos, baisse l’œil, rase le mur voisin, disparaît dans le voisinage. A force de voisiner on s’envoisine. Chacun sa niche, le voisin s’arrête où commence l’autre voisin, c’est le grand air du voisin – il n’est voisin qui ne voisine, si tu sers le dicton est-ce l’effraction ? Pénétrer chez le voisin est un vol, pénétrer la voisine un viol, on ne se fait pas ça entre voisins même proches, même si je suis mon propre voisin personnel j’évite à cause de la trop faible distance – voilà pourquoi chaque voisin est redoutable, à cause de sa gueule de voisin qu’on croit connaître alors qu’il est clandestin, absent, redoutable et j’en connais de près si tu les croises ils se défilent incognito – c’est un refus voisin du voisin sans compter ceux qui meurent dans le voisinage qui l’ignore, le petit voisin est mort en dessous au dessus à côté sans un seul voisin : voisiner avec la mort n’est pas une sinécure – et si tu blesses ton voisin, un mauvais œil est vite croisé, si tu le nies c’est voisin péché. Tu voisines avec orgueil, passes sous le balcon sans saluer, simplement par hasard tu n’as pas envie de voisiner : tu voisines avec l’ennemi alors que tu pourrais collaborer – sans parler des voisins envolés, emportés dieu sait où par le voisinage, je veux dire dénoncés – le plus simple est de dénoncer ses voisins.

Je ne dis pas ça parce que les voisins ont une sale gueule – ils ont vraiment une sale gueule les voisins, je les ai en photo dans ma tête, je vais t’en fabriquer des voisins qui ressemblent aux voisins juste avec la différence de voisin à voisin – c’est ça qui compte la différence voisine. La binette du voisin me revient en pleine poire, si je vais chez toi j’explose, donc voisine chez toi moi chez moi – si j’accouche à domicile d’un voisin, de triples voisins alors que j’aurais dû avorter, c’est pour la solitude voisine, n’empêche je les connais de près, engendrer ses voisins est la pire solution – ils ont voisiné avec tes organes ta mémoire et maintenant veulent faire voisin-voisin. On ne se débarrasse jamais du voisin, il te tient la jambe à tout bout de champ ou de rivière ou d’immeuble ou là, dans ta chambre, ils squattent – je peux les nommer comme si je les avais fabriqué chair et sang, bonjour voisin asseyez-vous c’est bien gentil à vous de venir en voisin, nous savions qu’on peut compter sur ses voisins, pas seulement pour garder chienchien (stop Bouboule ! On mord pas le voisin !) : pour le recueillement – si le chien du voisin vous mord il a ses raisons voisines des vôtres, là n’est pas le pire voisinage mais le Macchabée sur le lit sans baldaquin de ta chambre de voisin – je ne vous présente pas les voisins vous les connaissez par cœur, ils sont chagrinés, mais asseyez-vous donc voisin, il y a justement cette chaise qui voisine avec les vôtres – ils sont vraiment sans gêne chez moi avec leurs looks de chez eux, alors qu’ils pourraient être chez eux ils s’asseyent chez moi en ma compagnie – arrive-t-il aux voisins de se tromper de porte lorsqu’ils sont en chagrin ? – D’accord sauf pour le Macchabée ! Ils rappellent que c’est un voisin décoré rigide sur le lit – ils ne s’excusent de rien, les couronnes voisinent les crucifix voisinent la chandelle pour le deuil du voisin – quand je disais que les voisins tiennent la jambe c’est jusqu’à ce que mort s’ensuive – pour les présentations c’est pas la peine : ils sont perdus dans des pensées voisines, j’entends par là qu’ils voisinent avec je ne sais quoi genre bonjour bonjour alors que c’est un maudit jour voisin de l’inconnu, je parle de l’inconnu Macchabée sous l’absence de baldaquin.

Un voisin recueilli est un faux voisin mais je vais quand même nommer Voisin Raymond, Voisine Comtesse, Voisine Philomène, Voisin Curé, Voisin Edmond, Voisine Suzanne, sans oublier Voisin Bouboule et Voisin Croque-Mort. Tous des voisins culottés, des indiscrets voisins – est-ce que je dépose mes macchabées chez le voisin, moi ? Combien de temps je dois rester assis sous les poutres qui voisinent avec les poutres, sur une chaise voisine des autres ? Et pourquoi chez moi et pas chez le voisin ? Et pourquoi cette musique voisine de mon canapé, l’orphéon c’est du recueillement ou de la chasse à courre ? Les voisins m’embarquent et je dois me recueillir aux pieds d’un Macchabée qui voisine asticot ? Si ça se trouve ils l’on assassiné, trucidé entre voisins, s’il faisait plus froid, j’en mettrais ma main au feu, la sinistre main gauche voisine de la droite – c’est l’hiver en été chez le voisin, vlan sur les volets, tire le rideau pour la méditation, baisse un peu l’abat-jour chérie : rien que des paroles voisines du meurtre, de l’héritage accéléré, des petits arrangements entre voisins, entre voisins de la famille, les pires. Tu la vois ma feuille de route ? Elle voisine avec les Assises, ce cauchemar m’obsède moi qui suis assis, les voisins sont tous assis, sauf le Macchabée, chienchien vautré, sûrement celui de l’allongé, ils vont l’euthanasier ; et le Croque-Mort debout comme l’ombre voisine la mort. Ils vont me faire porter le chapeau, bouffer le feutre de Voisin Raymond, c’est la maffia vicinale ici, on garde son couvercle – après tout c’est une veillée, entre voisins funèbres on se surveille entre voisins surtout ; l’hypothèse voisine avec la conclusion : moi aussi je me surveille. Je la boucle et me recueille assis