HIVERNALE

Vous deviez me porter dans vos bras, franchir, le seuil ainsi, et nous aurions ensuite grimpé les marches éclairées par la pleine lune. Les murs de l’escalier devaient être tapissés de genêts, la pierre disparaître sous leur verdure – et nous aurions grimpé dans la forêt.

Du bois devait flamber dans la cheminée, illuminant la vaste pièce, en éclairant les poutres, jetant des ombres fantastiques sur les murailles. Malgré l’hiver, la chambre aurait été tiède, les fauteuils rouges accueillants, et la peau d’ours douce aux pieds.

Vous deviez éteindre la lampe de chevet, laissant la chambre aux seuls crépitements du feu, et m’inviter à m’asseoir paisiblement sur la méridienne, et vous asseoir sur une chaise, un sourire aux lèvres. Vous auriez proposé une boisson, du champagne peut-être, ou une orangeade, et nous serions restés de longues minutes en silence à contempler les flammes.

Vous deviez attendre que je m’étire et, seulement après que je me sois levée, vous tenir debout en fredonnant, et vous approcher, les bras tendus pour que je m’y pelotonne. Vous auriez vacillé comme si la chaleur de mon corps vous donnait le vertige, et j’aurais offert mes lèvres pour que vous repreniez des forces. Longuement, ensuite, vous deviez me contempler, vous interrompant seulement pour déposer des baisers dans mon cou et, quand mon regard aurait été éloquent, poser la main sur mon front, une seconde, vous étonnant de le trouver brûlant.

Cette fièvre, empreinte d’une brève mélancolie, était un signe : vous deviez commencer à dégrafer ma robe. Vos doigts m’auraient frôlé le dos, avant, par petites touches, de s’attaquer aux boutons. J’aurais senti les gouttes d’eau de vos doigts, glissant, plus doux à mesure que glissait la robe.

Vous deviez me laisser ôter mes bas, interrompant seulement mes gestes de quelques agaceries sur la peau, comme si vous m’encouragiez à poursuivre toujours au-delà, alors même qu’il n’y avait plus rien à ôter, et, prestement, faire en sorte d’être nu, et m’écouter rire, sans vous offusquer, de votre raideur, et ployer brusquement.

Vous deviez vous taire, frissonner autant que moi, plus si vous le pouviez, de notre ardeur, et, m’ayant rejointe sur le lit, me regarder comme si vous ne m’aviez jamais vue, comme si j’étais un animal sauvage qu’il faut charmer – sinon il s’échappe à jamais.

Vous deviez m’abandonner, vite, et j’aurais senti que je ne supporterais pas votre abandon : alors, vous deviez vous laisser capturer, m’enlaçant comme si j’étais la première.

Puisque je n’étais pas la première, vous deviez savoir y faire. Pas trop lentement, avant que le feu ne décline, vous m’auriez amusée, avant de vous emporter, et vous m’auriez comblée, pour que le temps cesse de s’effriter. Vous auriez été agile. Vous m’auriez regardée fermer les yeux. A votre tour vous aussi. Peut-être nous serions-nous oubliés ?

Vous deviez m’étonner avant que le sommeil ne me cueille contre votre poitrine, et veiller sur mes songes. Et, au matin, faire remarquer la brièveté de la nuit, vous enquérir si j’avais froid, sans insistance d’aucune sorte. Vous auriez ouvert la fenêtre et le soleil aurait couru sur les draps. Alors, vous m’auriez complimentée sur ma beauté, lissant mes cheveux de vos doigts que j’aurais arrêtés d’un baiser.

Vous deviez prononcer mon nom comme une caresse, et deviner que j’avais faim de croissants tièdes et de thé, et d’un soupçon de confiture, airelles ou framboises, avant de m’accouder à vos côtés pour déguster le paysage d’hiver. Vous auriez désigné les châtaigniers accrochés dans la brume, leurs troncs luisants et l’envol d’un merle noir. Au-delà, auriez- vous murmuré, il pourrait y avoir l’océan. Cette main que vous auriez tendue vers l’océan, je l’aurais pressée contre mes seins, et vous auriez senti qu’à travers votre rêve je vous aimais vraiment.

DOMMAGES

Ils étaient immobiles, tels deux enfants fautifs, les vêtements salis. Lui, le jeune homme, avait même une jambe de pantalons à moitié arrachée ; on voyait donc la peau, très blanche, avec des traînées brunâtres engluant le tissu. La jeune fille tournait le dos à la porte cochère. Elle était ébouriffée et la corolle bleue pâle de sa jupe, gonflée par le courant d’air du matin, augmentait encore cette impression ; elle était un cerf-volant déchiré. En face, dans le corridor, le vieux s’appuyait au dossier d’une chaise – il avait envie, tout le temps qu’il parlait, de s’asseoir. La vieille sautillait comme un moineau fatigué, presque sur place, triturant le cordon de sa robe de chambre. Parfois, elle tapotait le bras du vieux, tirant la manche du pyjama rayé, et lui se dégageait. Les jeunes gens les écoutaient, sans impatience apparente.

– Ne comptez pas sur moi pour vous donner un coup de main, dit le vieux.

– Je vous avais prévenus, dit la vieille ; il s’occupe de lui.

– Quand vous êtes partis, dit le vieux, je me doutais de quelque chose, figures des mauvais jours. Mais vous êtes partis quand même ; maintenant, il n’y a plus de place ici.

– Il s’étale, dit la vieille.

– Encore seriez-vous partis en catimini, nous pourrions fermer les yeux, dit le vieux.

– Aujourd’hui, il déteste le passé, dit la vieille.

– Vous me rudoyez, dit le vieux. Quand vous avez filé, j’ai eu du soulagement. Maintenant, à la minute, rien. Il fallait suivre votre route… Vous deviez rouler à tombeau ouvert.

– Il ne supporte pas la vitesse, dit la vieille.

– Les accidents se produisent toujours au Col. C’est arrivé au Col ? Oui. Il y a un panneau, le virage, trois sorbiers, un virage. Fatalement, on regarde le panorama. S’ils retiraient le panneau, on regarderait quand même le paysage en accélérant. Le panneau peut éviter d’appuyer sur le champignon, mais on n’évite pas le paysage, la vallée dans la brume, le soleil, l’aube. Naturellement, vous avez pris de la vitesse… Il ne fallait pas partir. Ou alors faire règle d’une grande prudence : ça aurait empêché ce superflu, votre retour, dit le vieux.

– Il a horreur du gaspillage, dit la vieille.

– Je ne vous en veux pas. J’ai eu des accidents. J’ai cassé de la mécanique, par inadvertance, par prémonition. C’est votre voiture. Mais revenir sur mes pas, jamais. Et la pudeur ? La crainte de décevoir ? Le silence de l’accueil ? dit le vieux.

– Il a fini le whisky et le punch, dit la vieille.

– En réfléchissant, vous n’auriez pas fait demi-tour, dit le vieux. Même en cas de brouillard, même avec les ruissellements. La vérité, c’est que vous ne pensez pas à moi, tandis que je ne fais que penser à vous, sur le départ, sur le retour.

– Il ne se laisse jamais aller, dit la vieille.

– Le mieux, dit le vieux, le plus avantageux, serait que vous ne soyiez jamais sortis de la maison, ou que, c’est cruel, vous ayiez laissé votre peau au Col. On aurait ramené la voiture. Nous aurions admis – pour les frais on se débrouille.

– Il n’est pas avare, dit la vieille.

– Quand une situation est franche comme une blessure, j’accepte les cicatrices, dit le vieux. Les déraillements, jamais. Et le froid, le froid que vous avez senti en vous extirpant des tôles, maintenant le voici dans cette maison triste et calme. Mon dieu, taisez-vous, c’est la fatalité. Mais vous auriez dû vous atteler, poursuivre à pied – c’est excellent à votre âge -, continuer à descendre loin de moi, comme il sied à la jeunesse.

– Il regrette vraiment, dit la vieille.

– Qu’allez-vous faire de moi si je ne vous chasse pas ?

– Il est anxieux ! dit la vieille. Anxieux !

– Je ne peux vous foutre à la porte puisque vous êtes revenus, dit le vieux. Si vous n’étiez pas chez vous… Vous ne devriez pas hésiter ; partir, à nouveau, tenter l’aventure, serait bon.

– Il donne un conseil, dit la vieille.

– Un prétexte serait la nuit, le silence des étoiles. S’échapper, fuir, une mesure de prudence – et non le désordre que je pressens si vous êtes là, encore. Ce sont des choses vérifiables, l’expérience. Du reste, il n’y a plus rien à manger ici, dit le vieux.

– Il ment, dit la vieille.

– Le pire, dit le vieux, la tristesse, c’est de ne pouvoir aider ceux qu’on aime, alors qu’il est facile pour eux de s’effacer. En vérité, si je vous en suppliais – mais ce n’est pas de mon âge – peut-être accepteriez-vous. Vous autres devriez prier afin que je vous demande de partir, à nouveau de partir, toujours pour toujours, et me permettre ainsi, à mon gré, à mon rythme, de partir, moi aussi, ce qui est impossible, puisque vous, vous, incrustez.

– Il est opiniâtre, dit la vieille.

– Je promets, dit le vieux, quand vous aurez quitté les lieux, si vous les quittez une seule fois, encore une fois, de vous précéder. Partout où vous irez, jusqu’au Col, je serai là, me retournant, face à vous, jusqu’au Col. Après, vous courrez votre chance, seuls, sans moi, à pied, ou par tout moyen qui vous semblera profitable. Vous avancerez dans les paysages gris et rouges et, sans même vous en rendre compte, vous m’oublierez. Moi, je ne vous oublierai pas, tant que je vous apercevrai au moins – et plus : au-delà, lorsque vous aurez franchi le Col, je m’assurerai que vous ne revenez pas en arrière pour d’obscures raisons, que vous avez, en définitive, adopté des contrées nouvelles, inconnues de moi, des lieux d’exil. Oui, jusqu’au Col, pas au-delà, je vous précéderai par la pensée, puis, au-delà, vous me laisserez en paix.

– Il est fatigué, dit la vieille.

– Je vous regretterai, tant que je me souviendrai, dit le vieux… Après, sans garantie. Dès que vous aurez achevé de passer le seuil, je claquerai la porte.

– Il le fera, dit la vieille.

DÉLATION

L’hésitation rendait son regard provocant. Elle demanda ce que je faisais ce soir, ajoutant qu’elle ne voulait pas s’imposer – ce qui me contraignit d’accepter sa proposition plus vite que prévu. Sans un mot, elle se faufilait au milieu des badauds. La première, elle grimpa les escaliers. Elle réclama quelque chose à grignoter : après tout, n’était-ce pas une façon de la payer ? Elle s’était levée, secouant sa robe sur la moquette, disant qu’il faudrait des pigeons pour les miettes de pain. La première, elle gagna la chambre, voilant d’un foulard la lampe de chevet. Elle se déshabillait avec grâce, se découvrant sous l’angle qui lui convenait le mieux. La souplesse de ses mouvements en effaçait la rapidité, l’émotion gommait les failles de sa beauté. Le charme fugace pris à la contempler donnait du flou au désir, en accentuant l’effet, jusqu’à la rendre, elle, presque transparente – sensation confirmée par l’envol subit de son corps vers le mien. Elle restait immobile, seules bougeaient ses lèvres rivées aux miennes. Elle aimait, disait-elle, les arbres qui vacillent avant de s’effondrer, secouant la futaie, en arrachant les feuilles. Elle était véloce maintenant : il n’y avait rien d’autre à faire, sinon basculer contre son flanc – et se reprendre, suivant ses conseils, tandis que sa bouche tiède éprouvait ma sincérité. Que ressentait-elle ? Elle dormait, n’était-ce pas un résultat ? Ou feignait-elle, pour sa tranquillité ? Ou voulait-elle que je la réveille ? Balbutiante, elle avait esquissé un enlacement. Sa tête pesait sur ma poitrine ; figée dans la sienne, ma main traînait un début de crampe. Comment, sans la déranger ?… Je ne dormais pas, surpris par son odeur, son souffle, les battements de son cœur, les gargouillis de son ventre. Captif des tressaillements de la dormeuse, j’avais envie d’être seul en même temps que jaillissait en moi une petite source d’eau froide, sorte d’étonnement, d’attirance fragile : toi, dis-je en dégageant ma main, je ne suis pas près de t’oublier.

CHEMINEMENT

Le chemin de droite ne présente aucun intérêt, hormis une pente régulière mais raide et sa proximité de la maison. Voisinage qui permettait à mon père d’aller, chaque midi, s’y délasser les jambes. Il y avait aussi ces promeneurs, toujours à se renseigner en passant sous mes fenêtres. Bien que je fusse incapable de les renseigner, ils empruntaient quand même le chemin – parfois, ils n’attendaient même pas que je leur réponde. Ils rejoignaient mon père, lui posant sans doute les mêmes questions, vainement : mon père ignorait où menait le chemin, n’en pratiquant qu’une infime portion, aller et retour, comme s’il butait contre un cul de sac. En fait, il ne s’écartait pas de l’ombre que la maison projetait sur le chemin, se demandant aussi où menait le chemin, s’attardant à l’orée, là où il monte d’un coup, à travers les châtaigniers, à l’assaut du ciel. Il restait alors, les mains en visière, regardant les promeneurs approcher, puis, après qu’ils aient demandé leur route, les suivant des yeux. De mon côté, je restais accoudé à la fenêtre, soulagé de voir les promeneurs surgir de la colline (notre maison est bâtie à flanc de coteau), lever la tête vers moi qui les saluais poliment, comme si j’étais là par hasard, et eux aussi. Mais j’attendais avec impatience leurs questions. C’était peut-être ma façon d’être utile dans la vie, de profiter fugitivement de mes semblables, sans cesse renouvelés. Renouvellement qui, par ailleurs, attestait que le chemin devait aboutir quelque part – mais fort loin : sinon j’aurais revu de temps en temps les mêmes têtes, désireuses de reprendre la balade, de faire connaître le chemin à des amis, à la famille. Evidemment, j’aurais pu tenter moi-même d’explorer le chemin. Mais, outre que je n’avais pas de véritable curiosité, préférant attendre les passants, je devais surveiller mon père : je craignais toujours qu’il passe au-delà de cette ligne d’ombre dessinée par l’arête nord de la toiture, et, qu’alors, il ne revienne jamais, puisque personne ne prenait le chemin en sens inverse. Pourquoi en aurait-il été autrement pour lui ? Cela m’aurait contraint, à mon tour, de quitter ma fenêtre, à ne plus essayer de renseigner les promeneurs et, surtout, à partir sans espoir de retour. Sans nous l’être jamais dit, mon père et moi étions – du moins je l’imaginais – apparemment d’accord sur ce point : nous étions incapables d’emprunter le chemin. Nous n’étions pas malheureux de cela. Cette incapacité nous confortait mutuellement. Bonheur est un grand mot, mais il s’agissait bien d’un état de bonheur, bonheur hésitant, mais bonheur. Il va sans dire que nous ne vivions pas en vieux garçons. Une femme égayait la maison. Elle semblait ne tenir aucun compte de nos habitudes, pas plus que du chemin et de ses promeneurs. Le soir, dès que mon père était rentré, elle fermait la fenêtre et préparait le repas. Un dîner frugal suffisait à nos activités sédentaires. Cette femme était rétribuée, honnêtement, pour s’occuper de notre intérieur. Elle s’acquittait si efficacement et depuis si longtemps de cette tâche que j’avais oublié jusqu’à son nom et son visage. Je crois qu’il en allait de même pour mon père, quoique de cela non plus nous ne parlions jamais. Notre seul sujet de conversation concernait les promeneurs et leurs sempiternelles demandes de renseignements. La femme nous servait bien. Il n’y avait rien à redire, rien à réclamer. Sa présence subtile mettait de l’huile dans les rouages, et nous lui en savions gré, chaque Noël, par un mois d’étrennes. Il lui arrivait parfois de chantonner, mais, comme elle était d’origine étrangère, je n’ai jamais saisi les paroles. Ses fredonnements plutôt alertes cessaient sitôt qu’elle nous apercevait. J’évoque longuement cette femme à la fois pratique et immatérielle car elle devint pour de bon invisible. Elle disparut, laissant la fenêtre ouverte, comme si elle s’était échappée en s’accrochant au lierre. Pour la première fois depuis que nous l’avions engagée, nous l’appelâmes. Son nom résonna en vain dans chacune des pièces. En dépit de la nuit tombante, mon père alla se poster sur le chemin : il craignait qu’elle fut partie par là. Moi-même, je partageais ses craintes et, de la fenêtre, je guettais dans l’obscurité. Nous fîmes chou blanc. La femme ne reparut jamais. Nous nous étions trop habitués à elle pour la remplacer. Le problème ne concernait pas les pratiques ménagères – on s’arrange vite, après quelques tâtonnements – mais l’anxiété nouvelle qui nous prenait lorsque nous renseignions les promeneurs. J’ai longuement hésité avant d’oser, à mon tour, leur poser des questions. Avaient-ils rencontré une femme… Au début, j’avais des difficultés à la décrire, puis, à mesure que les mois passèrent, je parvenais, en un temps record, à donner un luxe de détails dont je me demande à présent s’ils correspondaient vraiment à cette femme. Quant à mon père, il ne questionnait pas les promeneurs, mais je l’entendis un jour leur demander, au cas où ils verraient la femme (les passants savaient de quoi il retournait, puisque je les avais auparavant interrogés depuis ma fenêtre) de bien vouloir l’aviser de notre inquiétude. Il précisait même la formule à transmettre : « mon fils et moi-même aimerions avoir de vos nouvelles ». C’était une formule neutre, courtoise, qui n’engageait pas l’avenir et ne devait en rien choquer cette femme, lui donner l’impression que nous exercions une pression sur elle. Mon père semblait avoir gardé l’espoir de son retour puisqu’il ajoutait, en quittant les promeneurs : « Si vous la croisez, dites-lui cela », comme si la femme pouvait avoir rebroussé chemin, revenir vers nous, porteuse d’informations sur l’au-delà du chemin, ce qui ferait d’une pierre deux coups : en rentrant au bercail, peut-être décrirait-elle ce qu’elle avait vu et, même si elle ne parlait pas (vu son caractère c’était vraisemblable ; au reste l’aurions-nous vraiment interrogée ?) nous aurions enfin sous la main quelqu’un qui aurait pris le chemin dans l’autre sens, témoin et preuve qu’on pouvait en revenir. Naturellement, nous aurions pu saisir le prétexte de cette disparition pour explorer le chemin, mais c’eût été transiger avec notre mode de vie, rompre, peut-être définitivement, avec nos habitudes, abandonner le foyer. Je me rends compte aujourd’hui de notre erreur : le départ de la femme avait déjà modifié nos comportements. Notre sérénité avait disparu avec elle. C’était comme si, par la fenêtre restée ouverte, la nuit, le brouillard avaient envahi la maison. Comme si la part inconnue du chemin envahissait peu à peu la maison, infiltrant chaque parcelle de notre vie. Fatalement, notre comportement en pâtit. Peu à peu, nous perdîmes notre spontanéité et notre patience. Les questions des promeneurs m’agaçaient et, de la fenêtre, je voyais que les gestes de mon père devenaient de plus en plus évasifs. Pourtant nous ne cessâmes jamais totalement de leur répondre. Nous faisions de notre mieux. Ce sont les promeneurs qui tarirent. Inexplicablement, ils s’espacèrent. Nous restions parfois des heures, puis des jours, sans en voir un. Le dernier fut un homme brun qui passa sous ma fenêtre puis devant mon père sans nous adresser la parole, comme si nous étions invisibles. Il bifurqua sur le chemin et disparut parmi les châtaigniers en fleurs – nous étions en juin. Mon père le suivit des yeux tant qu’il put. Il esquissa même, à mon grand effroi, quelques pas derrière lui avant de se retourner vers moi, le visage empreint d’une grimace douloureuse. Après l’homme brun, il n’y eut personne. Et, lentement, nous dûmes nous rendre à l’évidence. Pour éviter de nous saper le moral nous n’avons jamais tiré de conclusion, évitant même d’évoquer cette réalité. Depuis, par hygiène, et parce que l’espoir devient une habitude à partir d’un certain âge, nous poursuivons notre guet. Je m’accoude à la fenêtre et mon père prend sa place habituelle : une zone de quelques mètres carrés sous les châtaigniers. C’est du reste le seul espace viable : l’absence des promeneurs a effacé le chemin. Il n’y a plus de chemin. Seulement des ronces, des genêts, de la broussaille, et le ciel au dessus.

Elle s’était assise au bord de la banquette, le buste si en avant – à se demander si elle allait tomber, ou si elle regardait avec une extrême attention quelque chose de la moquette, ou une tache sur ses sandales, ou une ombre louche. Mais c’était seulement sa façon de se tenir ainsi, penchée sur le monde, elle-même penchée sur elle-même. Ses doigts, brefs et fins, posés bien à plat sur les cuisses, étaient sertis de trois bagues – à l’annulaire de la main gauche, une alliance en or blanc, à celui de la droite, une goutte de rubis. Une montre miniature, enchâssée de diamants, serrait le majeur de cette main droite, si tendue sur la très courte jupe noire qu’elle paraissait infiniment longue. Sûrement, sans cela – tension si forte de la main que l’extrémité des phalanges blanchissait – la femme n’aurait pu se tenir ainsi penchée : elle était retenue au bord d’un gouffre, en fragile équilibre. Sans la main droite, pensai-je, ma voisine de compartiment, une femme de trente ans à la peau mate, s’effondrerait, glisserait sur le sol du train, un Bruxelles-Paris au trois-quarts vide. Mais il y avait cette main brune crochetée au coton noir de la jupe, et les jambes effilées. Née de la crispation des doigts, la tension qu’exacerbait la volve des bagues (la goutte, l’horloge minuscule), filait sur la peau des jambes, nettes, raidies, avant de disparaître sous le siège où la femme avait glissé les pieds. Un scintillement sourd émanait de sa peau. Je lui demandai si elle venait de Bruxelles et, tandis que nous parlions à bâtons rompus, vint l’obsession de la toucher, de caresser, de lisser, frôlement par frôlement d’approcher la source de son mystère électrique (je nommai ainsi, comiquement, la myriade sensuelle qui m’enveloppait), de saisir au vol les mains baguées, prendre le risque d’approcher son visage, ma paume creusée en aile, ou fendre ses cuisses. Mais je n’osai que revisiter Bruxelles en sa compagnie : nous étions d’accord sur la beauté froide de la ville, nous avions longé les mêmes avenues où les encorbellements donnaient aux façades un air très anglais – « victorien », dit-elle avec un sourire définitif ; et sa main droite s’éleva jusqu’à sa bouche : l’arc des lèvres s’entrouvrit une seconde. Des griffes de lumière, jaillies des bagues, se tinrent en suspension et s’affalèrent doucement sur les cuisses brunes. Il y eut un silence puis je lui dis admirer ses bagues, celle au rubis surtout. Elle étendit les doigts. Les aiguilles de la montre couraient sur la jupe, aiguilles d’or brodant une roue dentelée sur le tissu noir. Et la bague au rubis glissa, goutte de sang qu’elle retint entre ses cuisses, où je l’y cueillis, frissonnant de cette peau tiède – écorce de bouleau au soleil. La bague coula dans ma paume. Une conque avec une goutte de sang, voilà ce qu’était devenue ma main. La femme se taisait. Son mutisme ne prouvait rien, ni sa totale immobilité. Ses cuisses formaient un bloc où s’ouvrait ma paume renversée. Au milieu, son sang. « Elle vous irait, je crois », dit-elle. J’eus à peine un sursaut : la goutte de sang se glissait à mon annulaire – et la lumière versée par la vitesse l’éclaboussa. Sur sa main à elle, les aiguilles virevoltaient : des fourmis qui s’emparaient de mes doigts, remontaient vers la nuque, la cernant, la picorant, s’installant derrière les oreilles et, de là, redescendant toujours plus bas, jusqu’à déposer en moi une tache sombre, humide, irradiante – île d’où roulait la goutte de sang, à flancs de coteau, terre brune et coite, aérienne et pleine, ouverte par les scansions de la montre-bague, roulis, ruisselis d’ombrages. La goutte de sang s’arrêta à mon visage et j’y portais les lèvres, soucieuse d’en discerner l’odeur, celle de la peau de la femme – mais il n’y avait qu’une odeur de pierre, rehaussée d’une trace de parfum, Après l’ondée de Guerlain. Et le train s’arrêta, un long freinage qui fit davantage pencher la femme, une secousse et la rase campagne, le temps qu’un convoi de marchandises nous croise, jetant par les vitres des plis ocres et blancs sur la jupe noire. Le rubis brillait à mon doigt. « Il est à vous, dit la femme, faute de mieux ».

AU-DELÀ DES RIVAGES DU NIL

Il n’y avait rien. La grisaille d’une rue décrivait un arc de cercle. Un type, bras levé, montrait le ciel – alternance de pluie fine, de soleil. J’avais dû aborder trop tôt ou trop tard. Pour atteindre ce lieu des métamorphoses, j’avais marché sans fatigue, longé des échoppes croulant sous les draperies. Cris et marchandages. Pavés glissants. Les yeux fermés, on entendait la mer. J’ouvris les yeux. Une façade blanche clouait la rue. La façade était lisse sous les doigts mais distillait l’humidité. A force de caresser la pierre – en décrivant de lents cercles de la paume – j’arrachai des poussières. Elles collaient à la peau. Leur goût, sur la langue, était suave et salé. Si j’avais été marin, j’aurais su à quoi m’en tenir. Déjà, mon cœur battait trop vite. Sans en avoir l’air, à cause du passage incessant dans la rue, j’enfonçai le poing. Le mur céda. La brèche libérait un souffle glacé, une odeur de frites. Cela m’encouragea à poursuivre l’exploration. Au-delà, une femme lavait des escaliers à grande eau. L’humidité venait peut-être de ça. Elle ne me prêta aucune attention. II fallait beaucoup d’eau pour lessiver les marches, crasseuses. Le courrier s’échappait des boites à lettres défoncées. La cage d’escalier baignait dans la clarté grise de la rue. Pas de quoi être déboussolé. En songeant au type qui, tout à l’heure, désignait les nuages, j’escaladai les marches. Sans le frottement de la serpillère, tout aurait été silencieux. Personne ne semblait habiter les altitudes. Au premier palier, une fenêtre, dépourvue de carreaux, dominait la rue. Une rue vraiment décevante, à peine exotique. A gauche de la fenêtre, un cendrier d’inox, monté sur pied, jouxtait une porte. La personne qui avait placé le cendrier devait aimer la prudence – le choix du métal prouvait sa méfiance de l’humidité – et n’être pas fumeuse : elle invitait les visiteurs à écraser leurs mégots. Ce cendrier d’agence touristique faisait office de balise : un rais de lumière accrochait le métal. J’en tâtai l’arrondi, embué, humide. La lumière ricochait sur la porte d’à côté. J’y risquai les doigts. Les flots amplifient certains frôlements : le battant s’ouvrit.

La femme habitait là. Attendait-elle quelqu’un dont le visage, inconnu, pouvait correspondre au mien ? Elle ne semblait pas surprise. Elle zigzaguait, avec une rapide souplesse, entre des meubles échoués. A l’époque des crues, presque tout devait s’engloutir. Du limon restait sur le lit, la table et deux bancs. Seuls émergeaient, nets, un piano droit dont la caisse d’harmonie, large, noire, heurtait un mur et, à la diagonale du piano, proche de la porte – au point de risquer d’être emportés sur le palier – l’écran, la console d’un ordinateur. La femme lavait des escaliers à grande eau. L’humidité venait peut-être de ça. Elle ne me prêta aucune attention. La femme était d’une beauté à la fois nerveuse et attentive. Elle resta debout et me fit asseoir. Je m’assis donc avec la sensation de rester debout. Elle m’offrit à boire – mais je refusai de la déranger – et demanda ce que je voulais traduire.

J’avais accosté comme on dessine un lavis. On dispose sur la rive de vastes étendues de papier que viennent imprégner les flots poussés par le vent. Un creux de roche sert à diluer les bâtons d’encre de Chine. On avance la main et le reste suit. Façon comme une autre d’abolir les limites, d’aller, en somme, au-delà des rivages du Nil, d’aller en excursion, en décrivant parmi les ajoncs ployés des cercles d’encre de plus en plus larges… Sentait-elle ce que je voulais dire ? La traductrice s’excusa du désordre. Une poêle à frire, des miettes éparses. Elle traduisait beaucoup, se reposait peu. A quoi bon ranger. Les voyageurs passaient, avides de suivre leur route. Il fallait les nourrir, dans la langue qu’ils souhaitaient. Elle-même, quoique pressée, accordait toujours le temps nécessaire à la traduction. Son regard picorait : l’habitude de jauger les transfuges au premier ou au second coup d’œil. Quand venait la crue, quand elle restait seule, je l’imaginais, immobile, comme ces flamants roses dans le soleil couchant. L’eau dérive entre leurs pattes. Leurs pattes se confondent avec les roseaux, leurs plumes s’ébouriffent, la nuit les prend debout. Pour évaluer les états d’âme, la traductrice tapait sur la console de l’ordinateur – alors apparaissaient, en lettres vertes, les mots de passe, la traduction. Ou ses doigts couraient sur le clavier du piano : une cassation de Mozart poussait le voyageur vers les confins de l’au-delà. L’écho de leur départ mourait vite et la traductrice restait à contempler le zodiaque.

Rêvait-elle ce que je pensais ? Elle s’approcha de la fenêtre. La pluie tombait dans la rue étroite. La traductrice alluma une cigarette. Il fallait nous quitter car elle avait encore beaucoup à faire. Le brouillard se levait. Comment pourrait-elle concilier la montée des eaux avec l’élégance de ses souliers gris ? Je faillis tomber en quittant mon banc. Le brouillard se dissipait en gouttelettes sur la bouche de la traductrice. Quand elle pleurait, il devait en être ainsi. Elle ne me regardait plus. Je n’étais plus là. Je ne me souvenais plus de lui avoir serré la main, ni d’avoir franchi le seuil. Mais d’être passé au-delà des rivages du Nil, j’en étais certain. Qu’elle m’ait accompagné jusqu’au palier, j’en étais certain : une cigarette tordue rougeoyait dans le cendrier. De près, cela formait des myriades d’étincelles. La traductrice guidait les voyageurs, le temps que le mégot s’éteigne. Alors, seulement, elle les abandonnait. La contrée devenait froide, rudoyée par le vent, et l’on pouvait marcher sans déception ni remords, se dissoudre sous la pluie claire – puisque l’on avait été traduit.

55, IMPASSE DES MOUETTES

Si l’autocar s’arrête, je descendrai sous la pluie et, derrière le rideau de pluie, au 55 impasse des Mouettes, derrière les cerisiers en fleurs, elle sera là, au cœur de la maison grise et rose, elle sera là, accroupie dans le jardin d’hiver, regardant la pluie, la ligne bleue de l’autocar traverser la floraison blanche. De moi, elle ne verra qu’une ombre sous la pluie, dans les brouillards du fleuve caché par la maison, jadis remonté par les mouettes, les tiges grises et blanches des mouettes, jadis, sous la pluie.

C’est pourquoi l’impasse s’appelle l’impasse des Mouettes : au bout, il y a le fleuve où la pluie, sur la grève, fait jaillir la boue, une pluie crépitante – et la véranda semble ployer, semble ployer sous des roses de Noël. Toute la lumière vient des cerisiers en fleurs, pétales jetés par les rafales, collés par la pluie, soudés aux vitres, des ailes de papillons blanc et des fils d’araignée.

L’impasse des Mouettes est seule au monde, et elle, au 55, sa fragilité. La porte ouverte, sans surprise, sous les nuages blancs, et l’odeur d’eau saumâtre et lisse. « Je vous attendais, dira-t-elle, à l’heure du thé » – ou ne disant rien et prenant déjà le thé : une faïence blanche, fumante, et des boudoirs poudrés dans une soucoupe bleue, tourbillon mort où nagent les boudoirs. « Je ne vous attendais plus », dira-t-elle. Ou rien : croquant les gâteaux. Donnant sa bouche à baiser, un boudoir à croquer entre ses lèvres – et sa chevelure, une aile frôlée venue mêler ses fils, le goût de sa chevelure portée contre le sucre des dents. Se cambrant soudain, 55, impasse des Mouettes, perdant sa floraison, offrant ses fils, muette et souple, et la saveur de pluie, de thé, sa pluie frissonnante, pluie d’encre noire venue de Chine, de mouette en mouette, montant le fleuve, la senteur du fleuve, ses resserrements et ses îles mouvantes, léchées par l’eau sombre – puis rien ; la route décrivant ses virages, poussée par les embruns du fleuve, large, lente, soyeuse sous les roues de l’autocar – à l’heure du thé.

L’ANNONCIATION

La nuque de l’ange, brisée sur une pierre tombale. La robe de l’ange, pliée avec grand soin, posée sur la tombe voisine, plaque de marbre blanc sur lequel ressort le bleu de la robe angélique, dit le vieux.

– Accord avec l’azur, dit la vieille.

– Désarticulés, les doigts de l’ange, reprend le vieux. Tordus vers la terre, alors que les paumes regardent le ciel. La chevelure, très longue, frisée et brune, coupée, jetée un mètre plus loin sur un muret de pierres.

– Scalp, dit la vieille.

– Le corps étroit, allongé sur le ventre, dit le vieux. L’ondulation de l’épine dorsale, ponctuée, au niveau des lombaires, d’une tache suspecte, marron.

– Unique, sur la peau immaculée, dit la vieille.

Les ailes ont été tranchées net, constate le jeune homme. Il a fallu un scalpel aiguisé, un bistouri peut-être. Les moignons scellés aux omoplates attestent que nous sommes vraiment devant un être de nature angélique – non d’un quidam imberbe au bassin étroit, assassiné après d’obscures besognes. Les moignons, parfaitement secs, n’ont jamais été irrigués par la moindre goutte de sang.

– Il s’agit d’un ange, dit la vieille. Bien qu’il n’y ait aucune plume à l’horizon, bien qu’il n’y ait aucune odeur céleste, mais celle, encore légère, d’un cadavre frais.

Elle palpe le gisant. Son index s’enfonce dans la tache suspecte.

– Qu’en pensez-vous ? demande-t-elle à la jeune fille.

Pour celle-ci, à l’écart, seules comptent, dans cette aube – gros nuages, ombres sur les cyprès – les résolutions prises durant la nuit.

– Qu’en pensez-vous ? insiste le vieux.

Et le jeune homme s’approchant murmure :

– Qu’en pensez-vous ?

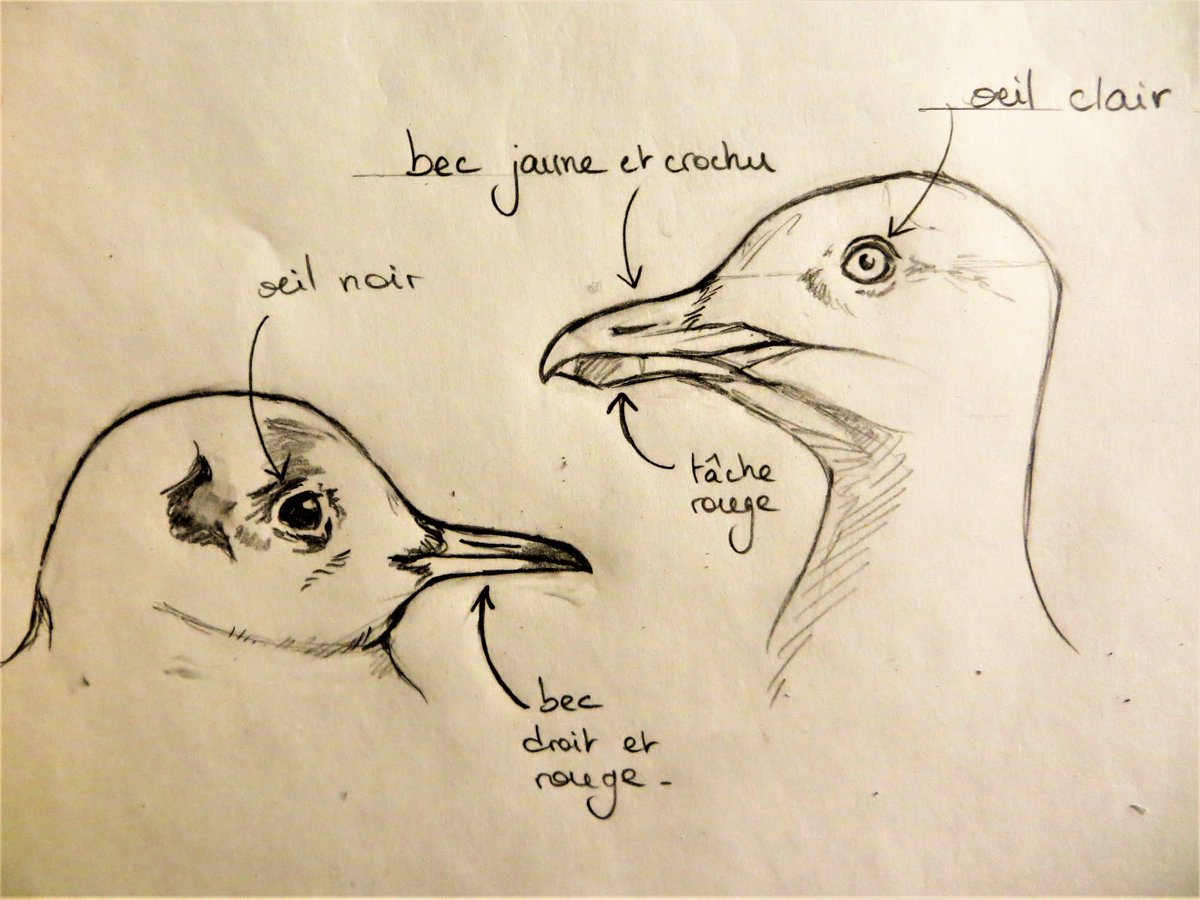

Pour la jeune fille, l’ange est apparu tandis qu’elle se promène dans le quartier ouest du cimetière, voué aux concessions perpétuelles, aux sépultures abandonnées, aux frondaisons galopantes, aux chats, au soleil bas, à l’affleurement des pensées intimes et, très précisément, à l’éloignement de toute morbidité. Elle vient ici conjurer les images de mort qui la picorent : avidité de becs d’oiseaux chassant leur nourriture dans son cerveau, perforant ses tympans – bécots, succions, martellements qui la forcent à se courber, comme si elle devait creuser des doigts sa propre fosse. Pour échapper à cela, elle parcourt les chemins voués aux morts oubliés. Alors, les oiseaux s’éloignent lourdement, finissent par s’envoler, et elle se redresse, contemple le vieux cimetière, campagne bosselée de pierres, trouée d’arbres.

L’ange apparaît à ce moment-là. Elle se redresse, le crépuscule lèche les feuilles – lentes dorures sur la verdeur. L’ange. Ses pieds ne touchent pas terre. Le plumage des ailes blanches oscille sous la brise. Les ailes déployées bouchent l’horizon. La robe de l’ange, longue, droite et bleue, encombre le chemin. Le contrejour interdit de distinguer les traits de l’ange dont les ailes, en se repliant, font un bruit d’éventail.

La lumière n’a aucune prise sur son visage, ni sur les mains qu’il tend vers la jeune fille. Est-ce la robe bleue qui absorbe toute la lumière ? Un bleu net, dépourvu d’ombres et de reflets. Une robe de silex ou de verre dépoli. Matière vitrifiée mais soumise aux vibrations des bras, du torse, des jambes, mais point du vent léger. La courbe des ailes dépasse des épaules et frissonne, enserrant le cou angélique d’une écharpe fluide, miroitant comme une route chauffée par un soleil de plomb. L’ange, les mains toujours tendues, avance.

La jeune fille ne peut avancer – ni reculer – tétanisée par une violente douceur, très proche du plaisir. Elle est, dit-elle, comme possédée.

– C’est le mot, dit la vieille.

L’ange est si proche : la jeune fille perçoit seulement une masse opaque et bleutée.

– J’ai connu ça en avion, dit le vieux, quand on passe à travers un nuage.

Et le jeune homme demande, un sourire aux lèvres, s’il s’agit d’un ange muet. Question idiote, sans réponse.

Les ailes de l’ange, une torsion forcenée les dresse vers le ciel – deux hautes flammes blanches – et la robe suit le mouvement, glisse, s’élève, verticale, quitte les ailes : un roc bleu pendu dans le crépuscule, oblitérant le soleil pourpre.

– Et tout cela vous semble parfaitement naturel, dit le vieux.

Il se détourne, il crache.

Le corps nu de l’ange est devant la jeune fille. Ni sexe, ni toison. Ni poitrine autre que les mamelons à peine renflés. Il faut donc, pour qu’elle se rende compte de cette nature imprécise, que l’ange ait pris du recul, juste un peu, celui nécessaire à la perception des détails. Cette preuve, la vision d’un corps neutre, emplit la jeune fille d’une terrible joie. Son être entier frémit d’un chant inconnu, obscur et allègre – effusion de chaque parcelle de sa chair.

Elle ferme les yeux, brusquement. Et s’il s’agissait d’une fantasmagorie ? Craignant l’erreur, l’affabulation des sens, elle préfère enclore l’image intacte de l’ange : fermer les yeux.

– Les chats aussi, dit la vieille, ont une vision crépusculaire.

Elle éclate de rire – rire strident, lame dans un bois vert. Et le jeune homme trouve la comparaison judicieuse :

– Vous guettiez une proie aveuglée par l’obscurité, dit-il à la jeune fille. Et l’envie le prend de la saisir par la peau du cou – ce qu’il ne fait pas.

La jeune fille ne semble pas avoir entendu le rire, la menace qu’il recèle, le commentaire guilleret. Elle répète qu’elle ferme les yeux face à l’ange : il est peut-être impossible de regarder l’ange nu. C’est plutôt cela – non le doute sur la réalité de leur rencontre. Car elle en est sûre, il est venu pour elle toutes plumes déployées, se tient immobile, sustenté dans l’air instable, les bras tendus. Et elle comprend ainsi ce geste : le corps angélique est hors du temps, mais les bras dirigés vers elle sont une fragile, timide intrusion dans son intimité. Elle aimerait s’y pelotonner, savoir s’ils sont chauds et tendres. Si elle a la force de s’y jeter, le corps entier de l’ange s’embrasera, peut-être révèlera-t-il son sexe, homme ou femme – que lui importe pourvu qu’il jaillisse ou implose ! Et il lui dira : « Tu es le centre de la terre ». Et l’enveloppera d’un chatoiement ailé où elle fondra comme un sucre dans l’eau. Et la transportera au-delà. Mais l’ange reste muet.

Elle raconte cela, fermant à nouveau les yeux – nostalgique ? Ou ne voulant par voir les autres se rapprocher, médiocres, goguenards, oui, ne voulant pas voir. Elle dit encore n’avoir pu franchir un centimètre en direction de l’ange : les bras tendus, au lieu de 1’accueuillir, la tiennent à distance. L’ange ne bronche pas davantage, et elle pense : « pauvre ange », pitié qui lui coûte infiniment – elle doit s’extraire de cette gangue blanche, lumineuse, qui l’envahit. Un étau. Deux mâchoires, l’âme mordue. Et, par la pitié, elle y arrive. Mais la pitié ne change rien. Alors, comme maintenant, elle rouvre les yeux. Elle voit l’ange baisser les bras, comme maintenant les autres tendre les leurs, menaçants. Et, comme ils se précipitent, elle se rue vers l’ange, l’empoigne, le renverse, songeant en un éclair : « c’est une statue de sel ». Et la statue s’effondre, comme elle sous la ruade des trois autres, mains mêlées, agrippant sa chevelure comme elle les cheveux de l’ange, qui se détachent du crâne, sans effort – une perruque ? – ; mains enchevêtrées, nouées sur sa nuque, comme les siennes autour du cou angélique, ressent frêle stupeur – et rompt contre l’arête d’une tombe, comme ses vertèbres à elle craquant sous la pesée des autres. Elle pense « ce sont mes juges », et veut se relever, et ne peut, roulée, barrique jetée contre le cadavre de l’ange dont on tourne la tête vers ses lèvres.

– Embrassez-le enfin, puisque vous aimez tant ça, crie le vieux.

Et la vieille, plaçant les doigts de la jeune fille autour des moignons d’ailes, disant :

– Souvenez-vous.

Parce qu’elle les cisaille avec un canif d’enfant, sans plus de difficulté qu’une feuille, les plumes s’envolent dans l’obscurité.

Et le jeune homme, les enveloppant, l’ange et la jeune fille, dans la robe bleue.

– Cette robe, dit-il vous l’avez pliée avec soin.

Oui, pense-t-elle enfin, parce qu’une robe de lin bleu, une robe d’une telle qualité, pourra toujours servir à quelqu’un.

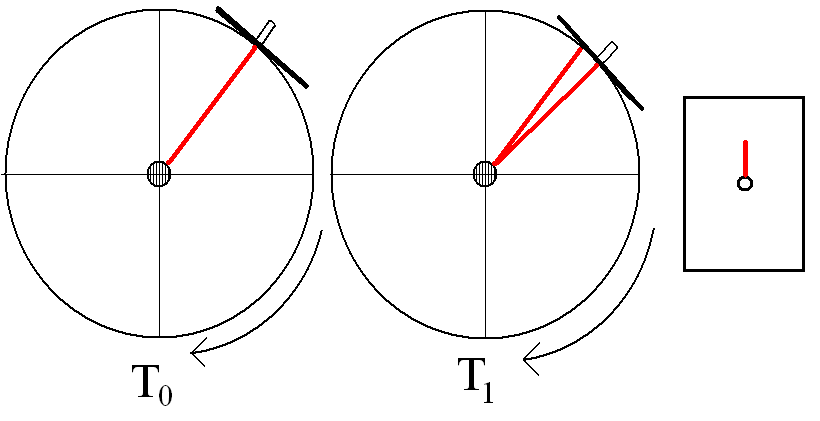

L’ARRIÈRE-PAYS

Il y a des morts élégants, dit le vieux. Il est de ceux-là, incapable de provoquer la terreur – plutôt du respect sournois, passé le premier étonnement. Il a toujours porté beau, même de son vivant, dès l’âge de plaire aux femmes : il lui suffisait d’apparaître, elles reculaient, saisies, avant de risquer un œil. Il se souvient de cette photo où il est à cheval, grand uniforme, képi inclus. Le cheval est droit comme une statue, mais lui pas du tout, bien qu’il soit immobile, moustaches cirées, coutume d’alors. S’il montrait la photo pâlie par le temps, les petites filles reculaient, silencieuses : photo ou pas, silhouette dans l’entrebâillement d’une porte, regards d’escalier, qu’était-ce, sinon la vie lisse et claire, un soupçon brillante, gomina sur la moustache, reflets sur le costume beige ou bleu pâle suivant la saison, la peau devinée, laiteuse en dépit du grand âge, du séjour terreux – la vie, bruissement d’élytres sous la lumière hivernale, rumeur éteinte, figée par le regard des autres. Elégance ! dit le vieux. Ne jamais s’imposer, franchir le seuil ! Se tenir souriant, à disposition. Donner l’impression de s’être toujours tenu ainsi, sur le palier : « J’ai sonné, mais je n’ai pas osé insister. Vous deviez bien savoir qui était là. Vous avez regardé à travers l’œilleton, estimé inutile d’ouvrir. Forcément, si la porte s’ouvre – inadvertance – parce que vous attendiez un autre rendez-vous, quel choc ». De ça, le vieux a l’habitude, gardant pour lui ses réflexions. La porte béante, il n’avance pas, sachant qu’on ne le priera jamais d’entrer. Le voir suffit à se sentir coupable – comme si l’on ne pensait pas à lui, comme s’il était enfoui par les tracas de l’existence. Il a la courtoisie de n’en point rire, laissant émerger les remords : sans un mot d’échangé, seulement le regret de n’avoir pas su y faire avec lui. Peut-être n’est-il pas trop tard ? Lui ne peut pénétrer dans l’appartement (dieu sait s’il le connaît ! Lorsqu’il venait dîner, amenant une bonne bouteille, un plat confectionné par ses soins !), mais il faudrait oser aller vers lui, sur le palier, évidence qui claque au visage, pour implorer son pardon, qui ne vient pas, viendra si l’on va à sa rencontre ? Un bon mouvement !… L’heure tourne, le vieux est toujours, serait d’une discrétion à tout crin – sauf ce gilet gris-perle à boutons nacrés : une surface plane parsemée de taches claires. Forcément, cela attire le regard, cela fait des salissures blanches, cela provoque, ne bronche pas, cela est immobile. La poitrine ne soulève pas le gilet et toute l’immobilité se concentre dans les nacres – coquilles échouées sur une grève, ou brins de mica incrustés dans un labour. Le vieux prétend qu’il s’agit de décorations, gloires de combats finis. Le gilet ? Armure discrète, signe d’un passé guerrier. S’il revenait à la vie (si on le laissait entrer ?), la métamorphose serait instantanée, le gilet exploserait, libérant ses entrailles. Il ouvrirait grand son ventre – bonheur de l’hospitalité enfin offerte ! Mais puisque cela lui est refusé, il se contente d’attendre, pouvant aussi, si on préfère, revenir à une autre heure. Savoir attendre jusqu’à la dernière heure, n’est- ce pas le comble de l’élégance ? « Je reviendrai au moment qui vous gênera le moins. Vous finirez par m’attendre ». Il ne dit toujours rien, mais le bleu de ses yeux s’est embué : le regret de clore la porte sur le vieux saute à la gorge. Le vieux dit qu’il entre à tous les coups à ce moment précis, celui du regret que l’on croit définitif (on va passer à autre chose, reprendre ce que la sonnette avait interrompu). Impossible de claquer la porte. Il est dans la place, il précède, il sautille, il montre son album de famille, il raconte ses batailles – l’ultime avec son hôte. Il se déboutonne. Une évocation qui le fait rire. Alors, concède-t-il, il faut parler cochon. La tuade, le malaxage des tripes, évoquer ceux qui, assassinés pour avoir trop vite refermé la porte, n’en sont jamais revenus. Pour un peu, il fredonnerait « Tiens, voilà du boudin », manière de plaisanterie, rotant, coudes sur table, sifflant une bouteille de vodka. Lyrisme de pacotille, convient-il, décrivant son paysage favori – pertes blanches d’un ruisseau au creux de vallées fertiles ; et gnomes semés de part et d’autre, pierres pondues, tant d’accidents stériles qu’on aurait pu éviter en le conviant, franchement, au logis. Forêt d’avortons (comme arbrisseaux incendiés), et qui remontent, flanc contre flanc, vers l’océan, traçant à l’arrière-pays sa géographie : ellipses, confusions pensives, maigreur des idéologies, philosophies errantes, ombres – l’appareil d’une dérive, longue colonne vertébrale, rocs blanchis, osselets joués par l’écume. A cru ! dit- il, tirant sa photo équestre. Et, portant sa main en visière, le voici dressé sur un canasson empaillé, haridelle qu’il flatte (« Des fois qu’il s’emporterait ! »). A nu, dit-il, l’arrière-pays est superbe. Mais, faute d’avoir su l’accueillir dignement, l’hôte est contraint aux limbes. Confidentiel : « Je suis là pour les mêmes raisons que vous : n’avoir pas ouvert ma porte à temps ». Rassurant : « Je suis là, nous sommes égaux ». Son avantage – connaître les lieux depuis belle lurette – ne sert à rien. Pas de guide pour l’arrière-pays. L’horizon, une brume qui perce la peau, dessine d’improbables visions, comme… – hésitant – : ces tirs de mitrailleuse déchirant d’éclats la voûte céleste, pointillant d’éphémères l’ersatz d’une cartographie. Seules les tripes (qu’il pose sans vergogne sur la table de l’hôte) mettent des couleurs dans le paysage. « Voilà, dit-il, comment naît la guerre dans l’arrière-pays, d’une simple erreur d’appréciation, d’un accueil peu courtois ». Et, d’une caresse sur la joue de l’hôte : « vous êtes l’arrière-pays. Vous l’êtes devenu sitôt que je me suis faufilé. Nous allons conduire ensemble la guerre ». Et : « Nous sommes des alliés objectifs. Nous sommes l’arrière-pays… Prenez garde qu’il ne s’emballe ! » – il désigne le cheval d’arçon sur qui tient désormais l’hôte, enferré. Bête de somme dont le roulis entraîne des balafres par tout le corps. Signes de combat, coups entraînant le déséquilibre, sans qu’on sache d’où ils viennent, si quelqu’un les assène, à moins qu’ils ne soient l’écho de la touffeur de l’atmosphère, d’une dépression basculant les corps, les entravant, que les corps restent instables sans jamais chuter. « Oh ! dit le vieux, si nous pouvions quitter l’arrière-pays, nous quitter ! ». Il désigne au ciel des volutes se débattant, membranes corsetées dans la toile des nuages. Ces ailes, il dit les avoir observées – ascension, ploiement – ; les avoir capturées, détachées, analysant leurs moindres mouvements. « J’en tiens une ! » clame-t-il. Mais l’hôte ne voit qu’un geste large du vieux, comme s’il projetait du poing un épervier, puis inlassablement le reprenait contre son ventre. « J’ai disséqué, dit le vieux, dénudé les articulations… Touchez les mécanismes, ordonne-t-il ». Ce qu’il tend est invisible : il faut à l’hôte sentir des griffes déchirer ses chairs pour comprendre – une aile, passante, cisaille sa poitrine. « Une aile ! exulte le vieux. Cette fois-ci est la bonne. L’hôte et lui sauront maintenir la captive. Leurs forces réunies (« Voilà pourquoi j’avais tant besoin de vous ! »), ils harnacheront cette foutue aile. Ensemble, ils perdront terre, sentiront les derniers soubresauts, galop des canassons sur la grève – jusqu’aux ultimes secondes, lenteur d’arbres sous eux : ils seront en suspension. Vu d’en haut, l’arrière-pays est un corps livide, taché, plastron sale collé sur une poitrine, roide comme celle du vieux devant la porte ouverte, comme serait celle de l’hôte, s’il voulait… Le vieux dit : « Ce serait magnifique ». Ils verraient, l’hôte et lui, leurs corps défiler – d’abord parfaitement nets, puis s’effaçant peu à peu -, reparaître par intermittences ; pour finir, disparaître. « Sauf en mémoire, ce culbuto… Venez-vous ? ». L’hôte avance un bras, peut-être pour fermer la porte, ou par lassitude, s’assurer qu’il ne rêve pas. « Venez-vous ? » : le vieux saisit le bras au vol, et d’une poche de son gilet, tire sa photo, la brandit (« C’est moi, avant, toujours. »). Geste qui arrache les cinq boutons de nacre, roulant au sol, laissés là – des yeux de poisson bouilli. Une misère. C’est ainsi qu’il remporte la victoire, dit le vieux : par violence rapide, par bousculade. Bonne et froide plaisanterie, histoire de se mettre en forme pour le prochain épisode : grimper les étages, peser brièvement sur le bouton de la sonnette, attendre. Si rien ne vient, recommencer sans perdre patience. Un jour ou l’autre, la porte s’ouvre. Alors, au-delà des politesses et des incertitudes d’usage, entrer par la grande porte, prendre l’hôte au collet, le jeter dehors, comme un sac, sur le palier – qu’il déboule les marches jusqu’à l’arrière-pays, cette chose qui ne ressemble à rien, dépourvue d’aspérités, chose fondant dans la mémoire, la diluant (mouvance secrète, ressac immuable), dessinant seulement sur les lèvres de l’hôte le même sourire flottant aux lèvres du vieux, élégance de l’instant détruit.

L’ENFANT SAUVAGE

A force, dit la vieille, les os du crâne deviennent si minces, et la taille étroite. « Vos robes balancent comme des corolles », prétendent les amoureux avant de me serrer entre leurs mains croisées. Courant aux ronces avec le cri des oiseaux – des heures à battre le vent, à califourchon sur le grand cheval pommelé, à cru, je sens les nuages frôler mes cheveux. Faire la java, boire, cachée, du vin au goût de framboise, sucer la reine-claude du petit matin, la nuit marcher au hululement des chouettes, fouiner, j’aime cela. Dormir au soleil avec une jupe bleue, avec le prétexte d’une fatigue, pour l’envie d’être seule dans l’odeur du genêt. Voir venir les floraisons humides, entre les vitres des serres et la maison au pic de la colline, serrée par bois et friches – où concéder un rendez-vous : le corps en sueur, jouer à l’épouse, puis se dégager, incapable d’autre chose : « Cette fille est une sauvage ». Je ne songe guère aux livres, sauf aux taches, à l’encre, à ceux, interdits, dégustés, dos à la citerne du potager, et, derrière la paroi de zinc, la pluie s’accumule. Une langueur me colle au métal froid. L’effort de se retourner, corps roide, vaut la récompense : coller la bouche contre la saveur rouillée, perlante, cueillir de la langue la poussière d’une toile d’araignée, lécher cette rouille, téter, à petits suçons, ainsi font-ils contre mes seins, les hommes, disant : « Elle est chaude, celle- là ». Les repoussant gentiment, sans regret, je glisse dans la nuit, aux chemins de pierres roulantes, tirant une cloison invisible entre eux et moi, sans qu’ils s’en doutent, moustiquaire où ils viennent buter, cherchant à déchirer ça – mais ils ne peuvent rien, si je ne veux pas, que peuvent-ils contre ce tulle : la nuit ? Parfois, comme celui qui me trouve dodue, l’un me tente davantage, le temps de se pelotonner, trouvant bonne son odeur. Quoi de plus fugace, l’odeur ? « C’est une fille à éclipse », affirme-t-on. Que ne leur vient-il aux lèvres : « c’est une fille nue ! ». Pour moi, comparant ces messieurs, c’est ce que je pense, marchant dans les garrigues où j’arrache une herbe longue pour encercler ma taille. J’ai de solides jambes, égratignées – jolies jambes et le pied fin, cambré. Plongé dans la citerne, les alevins l’enrobent, butinant la peau ; puis longuement je bois, écartant de la paume l’eau en larges cercles, et relève la jupe bleue, ôte mon maillot de corps, trouvant trop forte ma poitrine, trop ployante, et me vois mignonne. Je veux boire à ma source alors, et tente de partir en courant : qui me tient là, contre la citerne, écoutant les gouttes y ruisseler, comme chutant en mon ventre ? Et je reste, immobile, un bon moment, avant le retour de la paix, jusqu’à l’envie d’être prise sur les genoux – bon papa dont je griffe la barbe, ou l’oncle d’Amérique au visage carré, qui me pelote l’air de rien, évoquant son yacht d’Hawaï. D’être la petite fille dans son cerceau sur le gazon d’une villa bleue, et je nargue la terre entière, sautant à cloche-pied avec des formules cabalistiques accessibles aux seuls lapins blanc, l’œil rouge d’avoir tant pleuré. « Oui-non », dis-je. Tout rentre dans l’ordre. Non : la plainte des morts siffle sur la citerne, à l’aube du soleil cramoisi – comme s’ils étaient trop, là-dedans, qu’il faille chantonner pour eux, pauvres morts. « Tu est trop gaie pour le bonheur » sifflent-ils dans la citerne. Il n’y a plus que le vent – mais je chante encore -, seulement le doux vent humide qui caresse la peau, s’infiltrant partout où il ne faut pas, dans les recoins que les hommes aiment tant. J’ai une belle santé à ce qu’on dit ! Et les pauvres morts se rebiffent, cognant la citerne. Et les draps tendus sur le fil, non loin, entre les vieux chênes, me capturent entre leurs plis si je tente l’échappée : je reste comme un oiseau au bord de l’asphyxie, enserrée par les cotons trempés. Le vent se calme, mais je reste cachée dans les draps, guettant les cavaliers en promenade vers le plateau. Ils passent devant le linge, je fais bouger les draps et les chevaux s’écartent. Peut-être même, l’un d’eux se cabrant, un cavalier roule-t-il à terre, ce barbu trop nonchalant sur l’étrier. L’œil affolé des chevaux, je le guette ! Le drap s’élève, et le cheval noir avec son nuage de mouches. Dents et naseaux coupent le ciel. Un hennissement jette le barbu dans les caillasses, criant « sale peste ! ». Et je lance le drap sur lui, m’enfuyant comme le cheval. Si le barbu m’attrape, je sais quoi faire pour l’amadouer. Croit-il avoir le dessus alors que je parviens au but, sous lui, crachant : « Mais qu’est-ce que vous fabriquez ! ». Puis le laisse se transformer avec un profond soupir, qu’il bande. Bel instant pour m’éclipser, montrant mon cul blanc qui n’est pas pour lui. Si par malheur il me rejoint, ce n’est pas avant le potager, et je tambourine si fort sur les flancs la citerne, si fort que les échos du zinc sonnent dans toute la vallée : ainsi viennent à mon secours les morts aux abois métalliques. Ma douceur n’est pas pour ce type. Vraiment non. Je préfère glisser dans la citerne haute et profonde. Il n’y a qu’à se laisser couler pour surgir dans l’eau grise : je remercie les morts d’avoir tant aidé une fille innocente. Eux me félicitent d’être si agile, du tour joué à un plouc, un de ces trop vifs. une proie du désordre, alors qu’ici, chez les morts, tout est soigneusement comptabilisé, sans dérapage possible. Juste quelques algues frissonnant sur les orteils. Subtiles caresses ; question plaisir les petits morts s’y connaissent. Il y en a tant, dedans, têtards à l’œil mi-clos, façon de rien, à me sucer dans le grand silence de l’eau ! Si je suis là, au fond, ils le savent : pour leurs lècheries. Qu’ils écartent mes chairs délicates, j’offre le grand jeu : plus bouger d’un iota, cesser de respirer, feindre, avant, la suffocation, bleuir avec les petits morts, souffrir un peu, mais sans à-coups ni drames, comme être massée de longs doigts infiniment souples filant, ne respectant délicieusement rien du dedans ni du dehors – être leur gant retourné, je suis cela dans la citerne ; alanguie, batifolante. Qu’ils prennent une bonne pinte de moi, et je les sais heureux, les morts, attachés à mon corps élastique; je les entends roter les bébés morts et venir en moi qui déguste, me tournant, retournant en des positions inavouables. « Fine algue », tel est leur compliment, et les mordillements de reprendre, autrement roboratifs que ces baisers profonds qui vous essoufflent. Oui, petits morts, facétieux, fantaisistes, loupiots, astragales, stimuli, comme je vous aime ! Et nous rêvons ensemble, rêvons encore dans la citerne du potager aux feuilles semées en surface de l’eau morte, car voici : un ver luisant bascule dans l’eau froide et rouillée, s’exténue à franchir l’opercule de mes lèvres. « Y viendra ? Y viendra pas ? » disent les petits morts – mais ils savent : toujours, je m’ouvre au ver luisant, tandis qu’ils m’assistent sans remous. Sitôt avalée cette luciole malhabile, me serrent de près, les morts, chers ! émus de ma concentration : sentir en moi le ver se débattre faiblement, jusqu’à totale immobilité. Et tous, sommes impavides dans la citerne – pressés, les morts autour de moi pressant le ver. Quand je m’écarte enfin, surgit cette émotion : une fille, si mince, dans sa jupe bleue, taille serrée d’une algue, fille rousse, blanche, montant vers la surface de la citerne, avec une lenteur de caresse, aspirée par la lumière blanche et jaune du soleil. De l’assomption, restent un ourlet bleu, le fuseau des mollets, l’éclat d’une cheville, la suave plante des pieds ciselés – et leur cambrure absorbée par les rayons. Et les morts l’entendent s’échapper. « Adieu » rie-t-elle d’une virevolte, d’un reflet, « je vais faire la java ». « Adieu », chuchote l’enfant sauvage, laissant à peine l’onde remuée d’un grand cercle; et je réponds : « alléluia, ma fille, alléluia ! »

L’EXCURSION

Il faisait si beau. Ils partirent tous quatre à l’assaut du chemin qui contournait la montagne, un chemin vert, balisé de fermes en ruines et de clôtures électrifiées à basse tension. Des vaches blanches et rousses parsemaient de bouse les pâtures.

– On a l’impression d’avancer vers le ciel, dit la jeune fille.

– Pas tant que ça, grommela la vieille.

Le jeune homme avait ralenti l’allure. Il restait aux côtés du vieux qui essayait de ne pas s’essouffler. Bientôt, le jeune homme n’y tint plus : insensiblement, ses enjambées augmentaient. Il filait maintenant si vite que la jeune fille avait du mal à le suivre.

Distancé, le vieux, pour l’exemple, pressait encore le pas – mais, inexorable, la vieille le rattrapait. Il était dépassé. Elle le doubla avec un sourire triomphal. Pour l’exemple. Lui, son cœur en prenait un coup. Il tenta un dernier sprint, parvint à se maintenir, quelques secondes à la hauteur de la vieille.

– Mon cœur en prend un coup, annonça-t-il.

– Il faut faire fonctionner la mécanique, riposta la vieille.

Par acquit de conscience, elle avait freiné – pour rien : le vieux ralentit encore, s’arrêta en soupirant.

– Je n’irai pas plus loin.

– Que si.

Elle prit son bras, le soutint, tentant de le persuader que son cœur ne battait pas si vite.

– L’air des cimes est excellent.

Elle en profitait pour reprendre sa respiration en montrant le paysage grandiose, la dentelure des nuages, les traînes mauves des bruyères, lui conseillant d’aspirer à pleine gorge : alors, il galoperait comme un poulain – à tout le moins comme ce veau qu’ils avaient effarouchés tout à l’heure.

Plus haut, plus loin, dans les genêts bousculés par les rafales, la jeune fille herborisait. Elle découvrait la gentiane et l’œillet sauvage, si rouge qu’à le regarder on avait l’impression de croquer des grains de poivre. Echappées aux lauriers de Saint-Antoine, des bourres cotonneuses accrochaient ses cheveux. Ses exclamations, toujours plus vives, retentissaient dans l’air glacé : le jeune homme revint sur ses pas – ce qui était le but de tant de cris admiratifs. La jeune fille était prise d’une fringale. Elle voulait s’arrêter là, sous le vent qui la décoiffait, découper le saucisson et boire un coup. Lui aurait préféré un autre panorama, plus ample ou davantage abrité, pour pique-niquer : il avait encore envie de marcher. Leur halte avait permis à la vieille de les rejoindre.

– Le vieux se fait attendre, dit-elle. C’est l’habitude.

Quand enfin il arriva, lui aussi se serait bien arrêté pour manger un peu.

– Ça creuse, dit-il en désignant la montagne grise.

Mais la vieille était parfaitement d’accord avec le jeune homme : l’horizon n’était pas assez dégagé et le vent soufflait trop. On pourrait continuer – pas trop longtemps, mais encore.

Elle marchait maintenant à droite du jeune homme. Quand il faisait un pas elle en faisait trois, sans se plaindre,Vous voyez, dit-elle, ils s’entendent bien. .

Elle désignait le vieux qui, derrière, ôtait les bourres de coton des cheveux de la jeune fille. Il s’amusait, ôtant lentement les duvets blancs, les laissant flotter au bout de ses doigts, avant de les abandonner au vent – et ils tourbillonnaient, revenant parfois se déposer sur la chevelure. Il disait alors qu’elle attirait la neige, ce qui la faisait rire chaque fois un peu plus fort, une trille ou un gloussement.

– Quand elle a faim, dit le jeune homme, tout est prétexte à s’arrêter.

– Il en profite aussi, grogna la vieille. Il sent la jeunesse.

Et comme il rétorquait en souriant que « c’était bien normal » :

– Il n’est pas si innocent qu’il y paraît. Je sais de quoi je parle.

Elle tapota l’épaule du jeune homme.

– Arrêtons-nous là.

C’était un bosquet de fayards, bas et tordu. Le vent dominant les avait figés en bourrasques naines, éternellement vers le nord. Ils rampaient, racines et branches mêlées, crochetant des blocs de pierre grise, décrivant un cercle presque parfait autour du lit à sec d’un torrent. Le jeune homme prétendait que les elfes venaient s’abreuver là, après les orages ou à la fonte des neiges : il sentait leur présence au silence des lieux, un silence fin qui incitait à se taire – alors qu’on n’arrêterait pas de jacasser, il en était sûr. Il soupira, contemplant les montagnes lointaines, la main en visière, à cause de la réverbération, et pour masquer son agacement.

– Cela vous convient ? C’est un beau point de vue, n’est-ce pas ? dit la vieille.

Il sentit la main douce et sèche de la vieille se couler dans la sienne. Il dégagea ses doigts pour désigner les pics.

– Un beau point de vue, oui, concéda-t-il d’une voix sourde, pour qui sait regarder.

La vieille s’était adossée contre un rocher qu’elle caressait de la paume. Elle restait là, le regard vide, comme un insecte cloué par le soleil blanc. Le jeune homme pensa qu’elle avait dû être belle – de ces beautés impalpables, folâtres ; le grésillement transparent d’un élytre dans la lumière. Elle avait encore peu de rides, sa peau mate et claire frémissait à peine. Un souffle aurait pu la soulever, la décoller de la pierre, l’emporter vers la dentelle aigüe des sucs qu’il nommait, en habitué des lieux :

– Le suc du Montfol, et derrière, l’Adreyt, le Sagnes…

– Magnifique, dit la vieille. Moi aussi, je grignoterais volontiers.

La jeune fille avait envie de dévorer, voilà ce qu’elle clamait en débouchant au milieu des hêtres. Ses cheveux étaient lisses comme une coque – elle avait dû se recoiffer. Le vieux traînait la patte dans la montée. Il était rouge d’efforts. Le bosquet lui convenait. Il était, disait-il, prêt à manger.

– Dans ce cas…

Le jeune homme déboucla son sac à dos. La vieille se frotta les doigts. Le jeune homme contemplait encore la brume qui menaçait les pics, le vieux revendiquait la coupe du pain. La bouteille de vin circulait du jeune homme vers la jeune fille, de celle-ci vers le vieux. La vieille refusa de boire : le vin, secoué par la marche, risquait de lui gâter l’estomac.

– Je lève mon gobelet, dit le jeune homme, à notre réunion au soleil couchant.

Ils avaient marché longtemps, et le soleil – on était à l’heure d’hiver – amorçait sa phase descendante. La jeune fille contemplait le vin, irisé par les rayons.

– Redonnez-moi un coup de rouge, dit-elle.

– Il est fameux, dit le vieux.

Il répéta « fameux », en claquant de la langue, tandis que la vieille saisissait le gobelet du jeune homme.

– Dans ce cas, j’y tremperai les lèvres.

Ils avaient si bien mangé. Les reliefs, les papiers, les gobelets, le couteau suisse du jeune homme, un paquet de cigarettes, un briquet mauve, tout cela, dispersé sur les pierres plates, abandonné à l’ombre du bosquet. Le jeune homme pensa que tous les quatre pourraient être morts, volatilisés. Où sont-ils passés ? se demanderait-on. Il ne resterait que les miettes du festin, accroché par la lumière rasante du soleil hivernal. Comme les autres, il reposait dans le lit asséché du torrent. Chacun dans son trou, avec des pierres autour. Les autres faisaient la sieste. Le vieux, la face couverte d’un chapeau marron cabossé, les jambes écartées. La vieille dormait en chien de fusil, tressaillant sous les mouches, ronflotant. Elle avait prévenu :

– Je dors loin de vous, à cause de ma respiration.

Elle avait entraîné le vieux à ses côtés, ajoutant seulement :

– Lui aussi.

Elle l’avait tiré violemment par la main.

On voyait bien que la jeune fille somnolait : au moindre vol d’une guêpe, le duvet blond de ses bras frissonnait. Le jeune homme avait l’intime conviction qu’elle ne dormait pas vraiment. Ses paupières closes la protégeaient seulement de la lumière crue de l’altitude. Des nuages devaient cerner son iris, le strier d’ocre et de bistre. Il souhaita si fort qu’elle ne dormît pas qu’il eut l’impression de la toucher, que sa main longeait la jambe ensoleillée – elle s’était allongée si proche de lui, si loin des vieux.

Elle bascula lentement sur le flanc, yeux grands ouverts. Il ne s’était donc pas trompé – à moins qu’elle n’eût le réveil rapide ! Il resta étendu, bras sous la nuque. Elle le surplombait, l’œil vif, bougeant, comme au ralenti, un mouvement pourtant naturel. Il n’y avait rien d’autre à faire que d’attendre ce mouvement, le glissement des hanches autour d’un point invisible relié au centre de la terre, sous la montagne aux pierres grises. Elle souriait. Il lui sembla qu’il suffirait d’étendre la main. Les yeux de la jeune fille basculeraient vers lui, ainsi écarquillés, sur lui. Peut-être crierait-elle ? Peut- être pas. Un simple sursaut suffirait à rompre le charme, à réveiller les vieux dont, finalement, rien ne garantissait l’assoupissement : à cet âge-là, le sommeil était fugace. La jeune fille détourna son regard vers le ciel. Elle scrutait un oiseau minuscule, perché à la pointe d’une branche.

– Il faut vraiment savoir qu’il s’agit d’un oiseau, dit le jeune homme.

– C’est une alouette, dit la jeune fille.

Il y avait de l’émotion dans sa voix. Tous deux contemplèrent l’oiseau, ailes battantes, dans la transparence du ciel, à toute vitesse. Il s’envola, mais resta à l’aplomb de l’arbre, se maintenant sur place à coups d’ailes frétillantes : ainsi, il n’était qu’un point obstiné dans l’azur, une vibration.

– Il a quitté sa branche, dit la jeune fille, et il se donne un mal fou pour rester exactement au même endroit. Quelle perte d’énergie !

Peut-être l’oiseau était-il devenu, à cet instant, la clef de la voûte céleste ? Peut-être avait-il volé au secours des deux en détresse ? Peut- être l’alouette avait-elle empêché la fin du monde… Le jeune homme pensa cela mais il dit :

– Au même endroit, oui. Mais beaucoup plus haut.

– Il a filé ! s’exclama la jeune fille.

Et son exclamation réveilla les autres.

Le vieux souleva son feutre, la peau fripée surgit du chapeau – la mauvaise blague d’un illusionniste : la sieste avait creusé des rides supplémentaires, à moins que ce ne fût un effet du soleil rasant. Son visage était devenu le médiocre reflet des montagnes alentour, de la terre érodée, boursouflée.

– J’ai entendu tout ce que vous disiez, blagua-t-il. D’une voix faussée par le sommeil, il répétait : « …tout ce que vous avez dit », en secouant la vieille par l’épaule. Plus il la secouait, plus il répétait, plus le timbre de sa voix redevenait normal. La vieille émergea enfin.

– Tu as ronflé, dit-il, triomphant.

– Pas tant que toi.

Elle se redressa. Ainsi, très pâle, les jambes écartées, elle semblait une petite fille, une nonne miniature, perdue, juchée sur un immense fauteuil aux coussins de pierres – celles du cercle de granit. Elle se plaignit d’avoir le soleil dans l’œil, l’astre du crépuscule, pourpre, au ras de la montagne grise. A l’autre bout de l’horizon, une lune rouge et diffractée n’en finissait pas de grossir.

– Si je n’avais pas si mal aux doigts, j’applaudirais, dit le vieux. Oui, j’applaudirais.

Il esquissa le geste, s’arrêta – comme si le silence s’était glissé entre ses paumes, les empêchant de se rejoindre. La lutte entre les globes s’amplifiait, embrasant d’est en ouest le ciel de traînes mauves. Les nuages de la nuit s’étiraient, des éclairs paresseux qui drainaient le froid, les jetaient sur le cercle des pierres. Tous frissonnèrent quand le soleil bascula, laissant le firmament à une lune jaune, soudain rétrécie.

– Le soir tombe vite à cette saison, commenta la vieille.

– Nous allons redescendre, dit la jeune fille.

Sa voix ferme sonnait comme une clochette d’école.

– Il ne faut pas exagérer, dit le jeune homme. Nous avons encore du temps devant nous.

– Pas tant que ça, murmura le vieux en portant la main à son cœur.

L’HUISSIER

– J’ai bien vu qu’il s’agissait d’une visite amicale et rien d’autre. Comment savait-il que nous possédons un piano ? Ces gens-là sont au courant. Peut-être avait-il déjà regardé à travers la porte-fenêtre. Cela n’a aucune importance. Dès qu’il est entré, il a demandé : « C’est vous la pianiste ? » S’il m’avait entendue jouer, il saurait que je ne suis pas la pianiste. On peut s’asseoir devant un piano, tapoter les touches, sans être pour autant pianiste. On peut contempler le paysage. Mais peut-être m’avait-il vue, assise devant le clavier. Un coup d’œil aura suffi pour qu’il saisisse l’instrument et sa propriétaire. Encore ignorait-il qu’il s’agissait d’un piano de location. Mais je lui ai répondu que c’était moi la pianiste, pour simplifier et ne pas le contrarier dès l’abord. De toutes façons, il n’a pas eu l’air satisfait de ma réponse. Il portait des lunettes de myope qui lui donnaient un regard effaré. J’imagine que cela doit impressionner ceux qu’il vient expulser. Je l’ai invité à s’asseoir sur le tabouret du piano. J’ai tout de suite senti que je marquais un point : il n’a rien dit avant de constater que, mis à part le piano, il ne voyait pas vraiment ce qu’il pourrait inscrire sur son inventaire. J’ai écarté les bras. Je ne pouvais rien faire de plus pour l’aider. Du reste, il avait été prévenu, par téléphone, de ma situation précaire. S’il avait tenu à venir présenter son exploit, c’était pour faire son métier. Il faisait son métier. S’il était mal dans sa peau, c’était son problème. Je n’ai donc rien répondu. A son tour, il a écarté les bras en regardant la partition posée sur le pupitre du piano, les Nuages gris de Liszt. Pour masquer sa gêne, il a feuilleté la partition. J’en ai profité pour lui dire que Liszt était mort dans la misère et que, dans sa vieillesse, il avait composé ces fameux Nuages gris, des pièces célèbres qu’on ne jouait jamais. A ce moment-là, j’ai eu envie de le mettre à la porte, parce qu’il s’était permis de toucher à cette partition. J’ai bien fait de me retenir car il m’a annoncé avec un ton blagueur qu’il allait énumérer mes droits : il ne pouvait saisir ni le lit, ni la table, ni les chaises, pas même la télévision. Il n’y avait rien de tout cela chez moi, de toutes façons, hormis un matelas posé sur le parquet. Il n’y avait qu’un piano et ce devait être, puisque j’étais pianiste, mon instrument de travail, qu’il ne pouvait pas non plus saisir « si j’étais pianiste ». Encore ignorait-il toujours qu’il s’agissait d’un Bösendorfer de louage. Il ajouta que j’avais le droit, aussi de conserver deux vaches ou quatre moutons ou quatre chèvres ainsi que le fourrage nécessaire à leur alimentation – une farce qu’il doit faire souvent en ville lorsqu’il veut détendre l’atmosphère. Pour le piano, évidemment, il fallait établir qu’il s’agissait vraiment d’un instrument de travail. Le plus simple, à défaut de produire des feuilles d’imposition qui mentionneraient que je vivais du piano, était que je lui joue quelque chose ; un morceau, si bref soit-il, suffirait. J’aurais pu, alors, lui fourrer sous le nez le contrat de location du piano, mais j’ai préféré refuser d’exécuter la moindre mesure, même si, comme je le pressentais, il était mélomane. « Alors, a-t-il dit, je peux faire comme si vous interprétiez les Nuages gris. » Et il s’est mis à déchiffrer la partition de Liszt. Le résultat n’était pas excellent, loin de là. Il jouait au moins aussi mal que moi. Je dois avouer que j’ai été émue, à cause de son application, d’un minimum de doigté qu’il possédait indiscutablement et, enfin, parce qu’il souhaitait me venir en aide. Il n’a pas insisté longtemps avant de déclarer que la preuve était suffisante et, de mon côté, j’ai concédé qu’il avait un jeu tout à fait professionnel. Regrettable qu’il n’ait pas pu en faire sa profession, pas pu davantage exploiter ses dons. La conversation avait pris un ton d’autant plus personnel qu’en disant cela, c’est à moi-même que je parlais. Ces doigts posés sur le clavier, ces doigts d’huissier, auraient pu être les miens. J’aurais pu, moi aussi, saisir la musique, saisir ma vie avec la musique, au lieu de quoi je pourrissais sur pied face à un Bösendorfer, un quart de queue de location, dont j’avais les plus grandes difficultés à assumer les échéances et de plus grandes encore à pratiquer. Pour en finir, parce que ma position devenait à chaque seconde davantage intenable, j’ai proposé à l’huissier de lui donner des leçons, gratuitement. Mais il a refusé : cela ne servirait à rien, sinon à raviver des souffrances. Son refus m’a soulagée. Je lui ai proposé de boire un verre. Mais il ne buvait que de l’eau et nous en sommes restés là.

LA NUIT SI PROFONDE

La nuit si profonde, je n’en veux pas. Depuis le temps que je suis là, avançant, dans la même direction, petit à petit, toujours vers le soleil levant, la nuit pas question. Lui – elle désigne le vieux, allongé – il aime les étoiles, les pierres. La chance ne m’a pas souri, avec lui, mais, s’il passe, j’aurai un creux à l’estomac. J’irai lui porter des myosotis, souvenir des myosotis qu’il m’offrait, mais pas question de verser une larme. C’est bien avant que je pleure, jeune, soupirant, attendant, assise sur son lit, nue, tandis qu’il dort à poings fermés, ou bien, s’il se réveille, me regarde comme si j’étais un songe. Ou bien encore, s’il étend la main, je ne suis pas sûre de ses désirs, j’ai froid, à force de voir cette main qui cherche à accrocher ma peau. Je le prends pour un boucher, alors qu’il est dans la nuit, n’en sort pas, sauf cette main qui touche mon ventre avec maladresse, et je ne ressens rien, hormis un froid instable, et recule, me sauve, avançant ainsi, déjà, vers le soleil levant, tandis que lui s’enfonce dans la soute.

Trop tard pour les regrets : je romps les amarres, m’occupant de lui à chaque instant. Il n’y a personne d’autre. Je reste, à l’entendre parler de ce qu’il ne fait pas, rêve de faire, n’a pas encore fait, qu’il accomplira demain, pourvu que je le soutienne, ce que je refuse, en silence. Pourquoi l’aider ? Il est seul, étendu dans le noir, renégat. Ma vivacité lui donne du fil à retordre. Il tourne le cou, inquiet, me pliant à ses caprices, exigeant que je me caresse le sexe avec une tranche de melon, ce que j’accomplis, y prenant alors un plaisir qui lui échappe.

Le mieux serait de lui donner un comprimé, qu’il accepte la roulette russe, pour en finir. Je lui présente ce dernier loisir entre nous, sans le tromper sur la marchandise qu’il prend pour s’échapper enfin dans la nuit qu’il aime tant. Il plonge les doigts. Nulle part ailleurs il ne trouverait la paix, sauf dans cette nuit profonde atteinte du bout des doigts. Sa main, timidement sortie de l’ombre, lancée vers moi, à l’aveuglette, hameçon, retourne dans la nuit avec un comprimé. Lentement, sans chichis, hormis peut-être l’angoisse de sentir que, bientôt, tout sera consommé, il se recroqueville. Mais je n’ose rien lui proposer, comme s’il s’agissait d’un marché de dupes, et nous vieillissons avec les tracas que cela pose.

Certains matins, il devient sourd, à cause de la nuit, dit-il : il m’assène son périple nocturne. Je me défends. S’il faut le suivre dans ses rêves ! Cela se traduit en marmonnements, feintes : le sommeil, brutalement, l’assaille, l’emporte. Une bonne partie de la matinée se passe ainsi. Parfois, il se tourne vers le mur, agrippant l’oreiller, ruse pour me contraindre à me pencher sur lui, observer s’il dort vraiment – pour toujours, j’espère. Vainqueur, il ouvre les yeux, dit qu’il a senti ma présence, ce qui l’a réveillé. C’est un reproche triomphal. Il tend la main – il passe sa vie à faire la manche, arrogant, comme si tout lui était dû. A force, cette main, la droite, s’est déformée, les rhumatismes n’arrangent rien : pas belle à voir. Mais je m’habitue. En hiver, dans la campagne déserte, on préfère croiser, au détour des ronces, sous le ciel gris, l’œil d’un chasseur. Je préfère avoir peur que rien. J’attends cette main sournoise, tendue, victorieuse, quand je ne l’espère plus : est-il encore capable de tendre la main ? L’attente s’achève-t-elle, enfin, à jamais ? Soudain, la main surgit, émergée de la chaleur, de la nuit, des draps, et je pleure de soulagement, et je saisis ses phalanges avec une feinte lenteur dont il n’est pas dupe, les glissant au creux de mes paumes, les frottant.

Nulle part ailleurs, dit-il, il ne trouverait la paix. Jamais le souci de ma paix ne l’effleure. Si je pleure, c’est en silence, dans une autre pièce. Si je crie – mais je ne crie jamais : ceux qui pourraient m’entendre ont disparu depuis belle lurette, détournés pour toujours, effarés de me voir supporter, sans frein, ce qu’ils nomment ma croix. Idiots. Persuadés que je trouve mon compte à l’ingratitude, l’obstination, à la persécution, à sa monotonie : « elle a ce qu’elle mérite ». Ils n’ont pas tort. Je m’habitue au minimum, je me regarde durer à petit feu, sûre, qu’après tout, vivre en veilleuse est une ascèse, un placement qui doit, à la fin assurer une sorte de paix – alors que la guerre me ronge, que la gangrène dévore mon ventre, que la révolte m’assaille.

Personne d’autre au monde ne peut me comprendre, sauf lui, source de ce qui me retient, rivée à son lit, à ses soupçons : « Tu t’absentes ? Pourquoi ? » – mais il n’écoute pas la réponse. S’il prêtait, une seule seconde, fugitive attention à ce que j’essaye d’être, il sentirait le vent tourner. Par exemple, si je ne prends pas, tout de suite, sa main : elle reste, en attente, à battre faiblement la mesure, saugrenue, comme ces moignons de pattes que les pigeons arborent, faute de s’être assez vite retirés devant les roues d’une voiture. Quand, enfin, je saisis sa main, ses ongles s’enfoncent, jusqu’au sang. Il a du sang sur les doigts, mon sang, qu’il flaire, pour être sûr de me reconnaître. Cette fois, tout rentre dans l’ordre. Je peux me figurer qu’il a, en me griffant, donné une preuve d’amour.