LE VOILE DE VÉRONIQUE

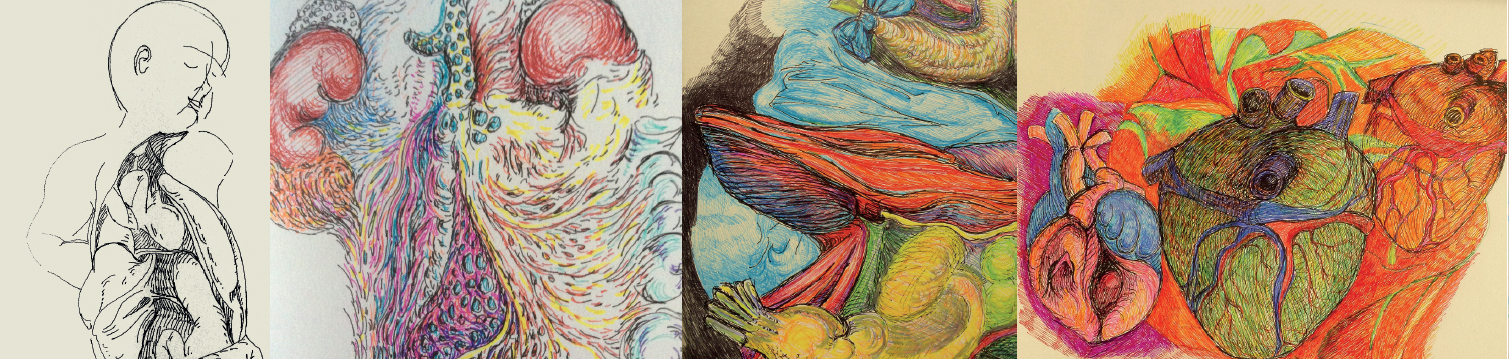

Si le voile de Véronique se posait sur ce jardin-là – le voile se pose, avec toute la transparence et la densité requises à une bonne empreinte. La véronique est une modeste aux quatre pétales bleus. Elle est exquise, évoque un petit papillon qui voltige à mi-ombre et redoute la bise. Le soleil lui plaît aussi. L’autre Véronique fut une Sainte femme qui, au Golgotha, tendit son voile au Christ pour qu’il s’essuie le front. Nous voici avec une double image, florale et martyre – ou, si l’on préfère, modeste et royale. La modestie sied au jardin, qui prête au voile l’empreinte de ses plantes, leurs jus ; la majesté grave les bois à gouge acérée (parfois elle blesse le doigt de l’artiste : une goutte de sang se mêle aux fibres). La transparence est celle du papier, étroit et haut, bannière qu’agite les courants d’air, au simple passage d’un quidam. L’empreinte est d’encre d’imprimerie, rehaussée parfois de sueurs florales (couleurs du ciel et de la terre, d’humus et de souffle) : le sacre du jardin est à ce prix, cérémonial fugace dont il faut garder trace grâce à des matériaux simples – végétaux, couleurs, encre, gouge, plaques de bois ou de lino, papier, eau…

Vient l’heure du couronnement des entrailles du jardin, du dévoilement qu’apporte le passage à la presse – lent et subtil labeur où l’artiste manipule roue à rayons et lange de feutre, écrasement mesuré, supplice élaboré. Libre, la peau du jardin délivre ses secrets, le cerveau du jardin ses caprices et ses monstres. Le voile que Véronique récupère au jardin, elle le regarde longuement, hésite à le plier, le baise, le plie enfin – avec quelle douceur –, le cache contre son sein, et (avec quels égarements ?) l’emporte chez elle. La voici cheveux libres, longue chevelure dont, nue face à son miroir, elle fera ensuite une tresse. Notre artiste n’est pas une sainte mais une jardinière, une sculpteuse, une graveuse : elle pratique la terre sous toutes ses coutures, tous ses tressaillements ; les doigts de la terre enserrent ses doigts jusqu’au jaillissement d’un arbre. Peut-être son poing en terre est-il un bulbe, ses phalanges des rhizomes. La pas-sainte est une divinité agreste, une femme des forêts et des pentes, du ruissellement et des sèves.

Ses créatures, complices détournées des herbes, plumes volées à d’exotiques autruches, tiges écrasées, pistils ou jupes de tulipes, feuilles de choux, frottements de paume ou de pouce, lissages et caresses – et force courbures, cambrures de reins, révérences musclées, serrages de vis – ses créatures donc, en ce jardin de papier de soie, les voici parées pour la chute de l’ange, la descente aux enfers, la noce des prés, des ronces et des pierres… Le propre du voile est de tomber sans excès d’artifice, de tomber juste et avec légèreté, d’être prêt à la danse, fût-elle macabre. Macabre, ô surprise ! Pour celles et ceux, les benêts, qui n’ont pas saisi la vitalité des ossements, leur vivacité mexicaine, et comment ils gigotent sous la terre qu’ils nourrissent après s’en être bâfrés… Il est, de ce côté-là, logique que les gravures soient dressées, frémissantes, dans une église romane – Véronique y retrouve ses égarés. Et la lumière des percées transfuse les bannières, les métamorphose en doux vitraux animés – le secouement d’une aile de mésange y suffirait ?…

…Voltige d’apparences ! Bécot d’entrecôtes et morsures aimantes, têtes vives saisies par main morte, ricanements d’os, monstres en errance, dévorations, jambes sanglières, écorces d’arbre de peau, prolifération de mutants et de greffes, boutures et marcottages nerveux – un torse peut-être humain engendre visages en cascade, muscles et tête de chevreuil –, batracien désarticulé jouxtant la dentelle d’une feuille d’arbre, sanglier dressé sur ses pattes de volaille, mi-raie mi-femme à la nage, et soudain fleurs ciselées en grappes, lierres aériens, visage-fourrure en torrent de pleurs dévalant à la renverse l’espace étroit, dégringolade de faces d’entre nuages, voletis d’os éparpillés ou de sécateurs, homme-femme courbé-e sous la pesée de l’espace, son vide, son trop-plein… Couleurs ? Rouges et bleus, roses et verts, aquatiques. Pleut-il sur le jardin, un voile d’eau, larmes sur le voile de Véronique ? Mais l’on s’avise aussitôt que ces teintes en aplats ont la force des laves ou de cieux éclaircis après la nuée. L’énergie est là, aussi, et dans la force blanche et noire des sillages laissés par la gouge, cercles éclatés, dilatés, éclairs. Le jardin est tectonique autant qu’aérien, anthropomorphe autant qu’anthropophage. Les larmes de Véronique sont amères au jardin des tempêtes… Visage-fourrure en torrent de pleurs dévalant à la renverse l’espace étroit – celui échappé du voile de la Sainte femme, en double, inversé…

Au jardin des champs, la nature grimpe vers le ciel. Au jardin gravé, toute créature se souvient de ses racines, culbute et plonge pour les rejoindre. Ou explose – crashs : alors le sang et l’or, le bleu (ultramarin / paradisiaque ?) ruissellent. Le voile irradie, bouillonne, éclôt – nébuleuse où tourbillonnent feuilles et têtes, fougères, ossements, vortex saisi au vif de son remous. Nous sommes dans le mouvement de la matière la plus silencieuse alors qu’elle parle d’effroi, la plus légère alors qu’elle est gravide. Le voile est tissé de cette étrangeté, fil à fil de cette apparente contradiction – armé aussi de cisaillements noirs et blancs. On pense au Fiat Lux surgi de la soupe primordiale, au jardin intérieur de la chair, à ses soubresauts, son ressac d’entre tempes et d’entre sexes. Le voile se déchire ; l’espace désarticulé qu’il recélait se révèle, oscille, se cabre – il faut toujours pleurer pour être heureux. Cette tension extrême est encore celle de l’artiste penchée, de l’angle de son bras, de l’arc de ses doigts sur la gouge : celle de la femme saisie par l’empreinte du voile – cela qu’elle portait pour tenir et cacher sa chevelure, imprégné de son odeur, où quelques cheveux demeurent, cela qu’elle serrait avec nonchalance quotidienne, le voici gravé d’une image céleste.

(2012)

A PROPOS D’UNE VISITE À L’ATELIER DE MARTINE DIERSÉ

Terra cotta comme on disait terra incognita. Dans la cave muette, l’atelier frais percé de ciel bleu, se tiennent les coulisses et leurs hôtesses : femmes gisantes qui furent assises ou bien pendues, marcheuses à l’épiderme entre caresse et mort, funambules rituelles. On les croirait armées, cuirassées – sans doute le sont-elles de leurs secrets. Aiment-elles qu’on se penche ainsi sur leurs secrets ? Là, sous les voûtes ; à deux doigts du tour, creuset si modeste qu’on le voit à peine surgir dans la demi-lumière, là (puisqu’on est en coulisses) les mollets (les jambières ?) un torse (un corset, un rostre ?), une tête. On enjambe cette rigidité poreuse, ce hiératisme empli d’une inquiétude qui n’est peut-être que celle du visiteur des coulisses. On les devine fragiles, lointaines lointaines, dieu si lointaines, puis on ose les toucher, surpris de leur douceur. Quand on est petit, on joue à la poupée, mais Hans Bellmer aussi jouait à la poupée, et l’idée vous effleure : ce sont des poupées de terre chauffées à 900 degrés. On imagine 900 degrés, et le feu solaire, et la main qui les sculpta. On hésite. C’est pas des poupées. Ou alors les poupées sont les fragments d’un culte caché. Du reste, dans l’ombre des étagères il y a des orantes au ventre démesuré, et des stèles, boites aux couvercles nantis d’une tête. Pour ouvrir la boite on se sert de la tête. On revient aux femmes posées au sol. On peut les toucher oui, mais ce ne sont pas des poupées. Elles sont furieuses, ou douloureuses, ou absentes. Soudain elles vous flanquent la frousse. La peur vient de ce qu’elles sont creuses, évidées, et raides, et disproportionnées. Leur visage souvent surtout. Leur ossature est aussi leur chair et leur peau. Tout leur est fragile. C’est leur destin. On se trompe, ce sont des tours, femmes-ziggourats aux teintes de gâteaux léchées par le four, de ces tuiles craquant sous la dent. Non, rondes et dures comme des cadavres. Des monstres. Des Madame Frankenstein dont la vêture cache les points de suture. Non, l’aile du songe tronqué. Le vertige des anges, absence de bras. Pas de paupières. Absence de pieds. Articulations soudées. Cous déjetés. Décidément trop grandes pour être des poupées. Trop petites pour être des mannequins – l’œil les embrasse d’un bloc. Trop énigmatiques pour être de ce monde.

Trop poreuses pour être honnêtes. Infantes, là, dans l’atelier, dans la mouillure qui les vît naître. Infantes au repos dans la coulisse, infantes déposées qui eurent un règne, sûrement, et que l’on pourrait porter contre sa poitrine. Qu’adviendrait-il alors de cet accolement ? Sont-elles plus légères qu’un corps humain ? Elles s’échapperaient, elles se pendraient aux oliviers, aux châtaigniers pour, à jamais, contempler le monde ? On leur demanderait : « Vous aimez le monde ? » Mais il n’y aurait que leur silence ? Et la lumière les enrobant. Elles sont les fruits de la terre, non ?

(1995)

LE POUCE DU SCULPTEUR EST TRANCHANT

Quand ils eurent trouvé suffisamment de crânes ils en firent une jonchée.

Comment s’emboîte un crâne, comment s’ouvre le bec, comment le front bascule, comment s’évide l’occiput, comment le menton se fige, comment l’orbite se creuse, comment s’enfonce la fosse nasale, comment deux crânes font un crâne, comment deux crânes ne font pas un crâne, comment le crâne devient un masque, comment la peau se roule à l’intérieur du crâne, comment naît un crâne-fantôme.

Fracture du crâne. Aplatir la face. L’œil saille, les lèvres se bouchent, la langue tire la langue. Comment un crâne devient tirelire, comment ma tête devient un crâne, comment un crâne fait la tête. Crâne de notre enfant. Crâne de ma mère. Crâne de mon père. Crâne de mon amante. Crâne de ma fiancée. Coupez cabèche. Tête de notre enfant sans berceau. L’artiste crânait : on lui a coupé la tête.

Clôture de 1a première session de l’Assemblée des Crânes. Résumé. Beaucoup de stupéfaction, se débrouiller sans corps, pousser là où on peut, éviter de rouler n’importe comment, éviter de rouler n’importe où, expulser les importuns, toujours un crâne qui a l’air de se moquer des autres, élection d’un Chef-crâne au suffrage universel moins un, adoption de mesures de protection – crâne pare-lèvres –, songer aux crânes-femme, enfoncez-vous bien ça dans le crâne, développer l’apparentement crâne-lèvres – commissures des lèvres = sutures des fragments crâniens –.

Vider le crâne de son contenu puis vient l’effacement progressif. Tous ces crânes si durs qu’il leur faut des pensées. L’ombre sort du crâne et se répand. Ainsi naissent globes oculaires, joues, rondeurs, narines, bouche. Ainsi naît une tête enragée. Renflée, casquée, pareille à une calotte glaciaire. Orbites enfoncés, crevés. Exit bouche. Les joues se retournent comme un gant. La lèvre supérieure se colle au tarin. Aplatie, nez raboté, yeux au ras du crâne. Exit front. Les alvéoles des dents suggérées, vides. Viennent les loups de mascarade. Orbites, bouches, seules à seules. La face s’aplatit. Exit bouche. Les orbites nagent. Un nez à peine décollé de la face. Retour des crânes prodiges, oiseaux de nuit.

Le pouce du sculpteur est tranchant. En Suisse, les têtes des premières montagnes sont couvertes d’une verdure abondante et fleurie : cela garantit la neutralité. Ma tête est la partie antérieure de mon corps. Ayant le crâne étroit, je porte ma casquette à la crâne. Mon crâne est 1’assemblage des os qui renferment mon cerveau. I1 me garantit. En amour les grands plaisirs sont dans le crâne. Quelle tête ? Dès que 1’ennemi arrive, je perds la tête. La tête est la partie antérieure du corps ; elle porte les organes des sens. Je rumine dans ma vaste tête. Pairs ou impairs tous les os du crâne sont grands. Tête pelée. S’offrir le crâne de ceux qu’on aime témoigne d’un accès d’humanité. Scalp. L’occipital en arrière. Ma tête humaine dont il ne reste que la partie osseuse. Ma caboche roule sous le canapé, en sorte qu’il faudra soit soulever le canapé, le déplacer, etc., soit fourgonner à l’aide d’un balai. C’est bien désagréable. Ma tête est la partie antérieure de mon corps. Elle porte les organes de mes sens, de la préhension de mes aliments. Voyage en Suisse. Casquette de garde-frontière inhumée sur la ligne frontière. Jamais retrouvé le crâne. Mésaticéphale : tête moyenne. Attila était plus homme de tête que de main. Sphénoïde dont la partie inférieure aplatie constitue la base, la portion arrondie représentant la voûte. Tête d’artichaut, très jeune, presque sucrée, pas poilue. Crâne lisse posé sur l’oreiller. Caresser longuement en songeant à la pluie qui tombe. Le sphénoïde a son plancher, 1’ethmoïde ses fosses nasales. Je me suis fait un trou à la tête. A petite tête petit trou. Un crâne de lapin tient dans la paume. Essaye donc avec un crâne humain. Le frontal en avant. Attila était un artiste : son crâne retrouvé dans l’herbe le prouve. En amour je suis une petite tête résolue. Ma tête est la partie antérieure de mon corps ; elle porte les organes de mes sens, de la préhension de mes aliment. Mes appareils masticateurs entourent ma bouche. Plus les os wormiens – deux ou trois –. Le plus constant occupe l’angle supérieur de l’occiput. Masque. Massacre. Mes fontanelles. Les prendre entre ses doigts, les sucer, les emboîter. Crédieu c’est élastique. Dolichocéphale : tête allongée. J’avais la tête pesante sans cause apparente ; aujourd’hui j’ai la tête nette. Dure-mère. Se payer la tête de ma dure-mère. Souvenir suisse : les têtes des saules affleurent aux nuages. Il ne s’agit pas de saules-pleureurs qui me conduiraient à la mélancolie. Non. On distingue clairement le trou occipital par lequel chacun des crânes s’emboîte sur l’extrémité des branches. Ma boîte crânienne. Huit os. Siège de mes pensées. Os transverse des crocodiles. Ma tête humaine dont il ne reste que la partie osseuse. Joie des paléontologues, des amateurs de calebasse. Mon crâne est garanti à vie. Retour en Suisse. Au gré du vent chagrin, les crânes voient ce qu’ils n’ont jamais observé de leur vivant : leurs cerveaux gonflés de brume s’élevant de terre comme des ballons d’enfants. Mon crâne de terre sous le pouce du sculpteur. Brachycéphale : tête ronde. En amour tous les crânes sont ronds. La portion arrondie représente la voûte. J’ai la tête en feu. Masque de terre cuit à 1300 degrés. Essaye donc de cuire un crâne d’os même à 900 degrés, même moins. C’est pas du solide, c’est de la tête de chou. Essaye donc de donner de la tête contre les murs, on verra si mon crâne résiste. Tète humaine. Tête d’os. Tête perdue. Je porte fièrement la région antérieure de ma colonne vertébrale précisément au sommet de ma colonne vertébrale. Les pariétaux et les temporaux sur les côtés. Effarement de mon crâne sous le pouce du sculpteur. On pousse, on creuse, on évide, on perce, on gratte, on aplatit, on enfonce, on étire. Pour la première fois de ma vie je sens la pensée circuler dans la partie antérieure de mon corps. Je ne suis plus cette tête morte, caput-mortuum, ce résidu dont on ne peut rien extraire, cette tête humaine dont on ne peut rien tirer, tête perdue, mascaron à qui rien n’arrivait que la pluie.

(9 octobre 1997)

DES CRÂNES, DES JAMBES

Les crânes, les jambes – et ces mains en fin de bras – que Martine Diersé arrache à la terre pour les cuire, et parfois les émailler, sont d’amour. Brandis, monstrueux, portés à regard d’homme, à hauteur d’homme – signaux gonflés de vie, lambeaux suppliciés, lambeaux en supplique, ces membres et ces crânes sont nos fragments. Notre mémoire en fragments. Ils sont chauds, secs ; leurs cavités et leurs méplats, leur grain et leur brillance rayonnent. Cette irradiation, faite de terreur et d’insolence, renvoie à la chute et à la résurrection des corps. Au charnier et à la prière. A la somptuosité et à l’abstraction. Comme si le sculpteur, hanté par le démembrement, la torture, la décapitation, interrogeait de ses doigts à elle le destin inconnu des suppliciés. A travers ces formes malaxées puis cuites naissent de terribles reliques. Voici la cuisse, la jambe, le pied, la main, la tête – et les voici multipliés comme le sont les douleurs, les naissances et les morts – : à nous d’imaginer quelles furent leurs dimensions humaines, la course et le geste qui les animaient, l’intégrité de leur conscience et de leur regard. L’angoisse de l’artiste, son rêve matériel, rêve de terre, a rompu les articulations, déformé les mâchoires, énucléé, procédé à la dessiccation des chairs ou, au contraire, les a hypertrophiées. Nous, face aux sculptures, songeons à la chaleur des corps, au bruissement des lèvres. L’effroi qui vient à contempler l’œuvre se fracture. La force et le raffinement du modelé, la magnificence de l’émail, la stupéfaction de la fournaise, suscitent des corps vifs, intacts, émergés de leur propre chaos. Dans la cuisson à haute température on rencontre ce moment : par le regard pratiqué dans le four, on voit l’argile atteindre un blanc insoutenable. Ce flamboiement irradie la terre de l’intérieur. Elle bouge, on entend le souffle du feu – une respiration – : la violence du trouble que l’on ressent face aux œuvres de Martine Diersé nous jette précisément dans l’ambigüité de cette métamorphose.

(1999)

LIGNE ROUGE

Dix mille ans, des poussières. Silence, elle se déroule, enchevêtrée, rouge. Elle tousse – tant de poussières ! La suie des profondeurs. Un crachat sec. Le ciel est sombre. Pas longtemps. Elle hoquette. Du vent, des rafales la hissent, l’écartent. Elle sort de la bouche, il en vient toujours encore. La bouche claque, se rétrécit. Le noir du ciel vire au gris. Le gris s’effondre. Les dents cassent. Personne ne sait ce qui se passe – il n’y a personne sauf elle. Sauf elle qui a envie de se baigner. Personne, rien sauf ça qui jaillit, se déroule dans la prairie noire. Non : rouge. Non : brune. Cramée, oui. Qui se vautre dans les baies.

Cramoisie dans la fange, l’étincelle.

Le temps passe à Jaujac.

Le bruit gravé dans les basaltes, les gencives ne saignent plus. Ou ce bruit, celui de l’eau entre les bambous, les poules d’eau qui gigotent, plumes lissées par le vent, algues remuantes, lentes. Le fouillis de la bouche, frais, où la langue tourne entre les joues du sable. Le clair-obscur de rive à rive, le fer, la rouille.

Le temps passe à Jaujac.

Ce qui descend d’entre-bouche, cette eau, ce vert de fleur qui passe la pente et qui descend si vite rougi, nu dans la prairie, vers l’eau dormante, cette loutre rouge, le feu d’émail plongeant dans le bassin de Rochemure – éclosion d’aquatiques, langues léchées, d’éclats, plantées, lovées dans le courant serré fort par le ciment du bassin de Rochemure.

Le temps passe à Jaujac.

(2002)

LA SCULPTURE EST-ELLE UNE MARIONNETTE ?

(…) Ouvre un peu. Regarde. Referme le linceul. Défais le linceul. Prend une sculpture. Soulève. Regarde. Repose. Face à face. Pivotement à partir des pieds. Repose. Pivotement sur les fesses. Dévoile. Repose. Dévoile. Manipule. Regarde. Repose la sculpture. Dévoile. Regarde de près. Pose-la sur les pieds. Passe la main sur ses yeux comme si tu ôtais une poussière. Son regard. Soulève. Prend. Fixe. A terre. Par un pied. Regarde. Regarde longuement. Tourne autour. Prend la sculpture dans tes mains. Soulève le linceul. Redresse la sculpture. Fais pivoter. Prend le buste. Regarde. Souris. Prend-la dans tes bras. Berce la sculpture. Regarde. Souris. Repose. Assied. Dresse-la. Fais pivoter. A moitié. Bascule la sculpture. Sur le ventre. Recouche-la. Reprend la sculpture dans tes bras. Repose. Reprend. Fais pivoter. Plus vite. Lentement. Repose. Tourne autour de la sculpture. Assied-la. Fais pivoter. Recouche. Regarde. Ouvre des linceuls. Prend une sculpture dans chaque main. Met-les face à face. Fais tourner les sculptures. L’une autour de l’autre. Colle-les. Dos à dos. Fais les voler. L’une vers l’autre. Repose. Déballe une autre sculpture. Assied-la. Ficèle-la. Prend une autre sculpture. Emboîte-la dans une autre. Prend une autre sculpture. Présente-la. Debout. De profil. Tiens-la. Détourne la tête. Ne la regarde pas. Fais-la pivoter. Penche la sculpture vers le sol. Soulève. Éloigne la sculpture de ton visage. Prend une autre sculpture. Bascule-la vers la terre. Prend une autre sculpture. Fais-la glisser contre toi. Depuis tes genoux. Jusqu’à ton visage. Regarde. Colle la sculpture contre ta joue. Embrasse la sculpture. Fais-la glisser entre tes mains… De ton visage jusqu’à terre. Prend une autre sculpture. Lève au-dessus de ton crâne. Une nouvelle fois. Bascule la sculpture vers la terre. Comme si tu te servais d’une hache. Ton souffle. Ton rythme. L’effort. Pose la sculpture à terre. (…)

(2002)

Pour lire l’intégralité du texte, cliquer sur ce lien : La sculpture est-elle une mario copie

NOUS SOMMES TOUS DES NAINS DE JARDIN

Il y a beaucoup de nains de jardins sur terre. Et beaucoup en enfer. Que les nains ne croient ni à Dieu ni à diable n’y change rien : il en va ainsi depuis la nuit des temps. C’est pour cela qu’ils habitent nos jardins. Parce qu’ils ne croient à rien – sauf bien sûr au paysage. Ce qu’ils appellent paysage n’a rien à voir avec les sous-bois, la montagne ou la plage : les nains de jardin ne contemplent jamais les nuages ou les forêts embrouillées par la pluie. Ils ont les pieds sur terre. Regardez leurs pieds (avec la discrétion qu’il convient) et vous comprendrez beaucoup de choses sur la nature terrestre des nains de jardin – de même, si vous regardez vraiment les racines d’un arbre vous en saurez beaucoup sur lui. Laissons les chênes et les châtaigniers : les arbres sont grands et les nains de jardin très petits. Je ne dis pas cela pour la hiérarchie ! À chacun ses avantages et ses inconvénients.

Le principal avantage du nain de jardin, c’est précisément sa petite taille. Les nains de jardin de souche, les véritables nains de jardin, restent invisibles à l’œil nu. Les coqs ne les voient pas. Quand Coco se pavane, les nains lui piquent une plume, s’agrippent à ses ergots (un jeu dangereux !). Coco gratte furieusement le sol, fonce bec en avant, ailes déployées et les nains sont ravis… L’invisibilité des nains de jardin ne tient pas, on l’a deviné, à leur taille mais à leur nature essentielle. Parce qu’ils nous gênent à l’entournure, nous avons recours à des stratagèmes grossiers en leur inventant des avatars en terre cuite, en résine ou en pierre reconstituée ; nous leur prêtons des visages lubriques et imbéciles, les peinturlurons à la chaîne – non qu’ils ne puissent être lascifs, impudiques ou demeurés, maquillés gueulard (cela, ils le sont autant que nous), mais, s’il faut les représenter, leur image est d’une autre trempe. Et comment représenter l’invisible ?

…Il n’y a évidemment pas de réponse, sauf à parier que l’invisible est visible dans notre cervelle et notre cœur. Et la tripe ? Et la tripe. Ainsi arrive-t-il aux artistes en promenade au jardin d’imaginer leurs nains de jardin… Le printemps couve sous la dernière neige, les piverts jouent du marteau-piqueur contre l’écorce des frênes, les tourterelles roucoulent au lointain, les sitelles escaladent les fenêtres, les nuages prennent une tournure sucrée et les bourgeons des teintes cuisse-de-nymphe émue. L’artiste, surtout s’il s’agit d’une artiste, ressent ce doux tintouin – une vibration, ténue mais profuse, un fil d’Ariane, qui part des cheveux, zigzague jusqu’aux orteils. L’onde délicate s’enfuit dessous la terre, louvoie entre racines et cailloux, tangue au flux des ruisselets et remonte, remonte par les mollets, le sexe, les mamelons, irradie les poumons et les doigts, décille le regard (il s’agit là d’un résumé qui englobe aussi narines et oreilles). Ce frêle électrochoc se répète à chaque pas, l’immobilité ne l’arrête plus. L’incessant remue-méninges atteste la présence des nains de jardin.

Certains artistes se métamorphosent alors en nains de jardin. Une transformation subite, irréversible, quelque chose de l’ordre de la révélation. Ceux-là, personne ne les revoit jamais. Leur cote s’effrite stricto sensu entre les taupinières. Ils sont perdus pour les collectionneurs et les musées. D’autres, leurs mains les démangent : ils veulent traduire leurs transports, nous livrer leurs rencontres ineffables. À eux la gouge, la plaque de bois, l’encre crémeuse et la presse à graver. Il faut que le monde voie ce qu’ils ont dans la tête, cette inquiétante rumeur qui monte des entrailles de la terre : nous sommes tous des nains de jardin.

…Il faut que le monde voie ce qu’ils ont dans la tête ! L’eau et la terre, l’arbre et le ciel, la feuille et la peau, la lèvre et le fruit, l’allonge et le remugle, la cisaille et l’escargot, le nombril et l’ombrelle, la bête belle, le noir le blanc, la robe et l’escroc – l’accroc aussi, qui taraude la fesse, lève la jupe des fleurs – et le grabuge du hic hoc, ce frétillant soubresaut, hochet d’une jungle obscène, délice des ciselles, l’acier de la fleur enroulé d’encre, ourlé de ravins blancs. L’odeur, l’odeur surtout est puissante. Un parfum de sexe et de rave. Et des gloussements d’amour, des écarquillements d’huître… Tant de béances, tant de béant. La gouge la gouge ! La gouge est une femme de mauvaise vie, une servante de douze ans, une fille portée sur la chose ; la gouge s’enfonce, taraude, tarabuste le fil du bois. La chose est noire, drue, brillante et molle… Nous sommes tous des nains de jardin. Potins de nains de jardins ! Ouate nègre des chairs. Ragots ! Bobards ! Si – si nous le sommes tous des… alors que le jardin nous tombe sur la tête, enchevêtré potager floral, froufrous et glouglous. Suffocation d’encre. Les nains s’imbibent, les nains s’enduisent, les nains du jardin jardinent – qu’est-ce à dire ? Se penchent, s’enculent, te tâtent la terre (« viens dans ma terre » qu’ils disent). Comme les feuilles sont immenses ! Comme les fleurs sont immenses ! Qu’immenses et nous tant petits, nabots et crapoussins. Et (moralement) mesquins et (fortuitement) négligeables comme des bouts d’homme. Tout ce grabuge interne, d’entortillements, de recoins, plis et replis de poils et de peaux et de fureur de gouge ! Minuscules secrets. Les nains sont des menteurs. Leur âme (comment nommer ce truc qui prolifère en eux ?)… On n’a pas d’âme (c’est leur ritournelle), la jungle souterraine est notre seule âme, blanche, éclatante et vrillée ! Nous sommes des simples, des plantes médicinales à peine, couplets d’un chant invariable, des compliqués de la malice, des sous-préfets batavia, des rudiments de jujube…

À ces mots (bavards), l’artiste se laisse guider. Le fil d’Ariane est le fil du bois. Gouge, burin, fermoir – nulle lassitude, les forces renaissent du ciseau. Un tigre, un dragon, une cosse, un masque, une louve, une rose, une queue de serpent, un ventre, un fessier, une vénéneuse, un joufflu, un fruit défendu, l’oreille d’un faune. La plaque de bois tressaille, le vent lève des échardes, les nains sont furibards, leurs seins sont gros, leurs culs hottentots, par-dessus tête, des croupes, des popotins agiles – faux-culs de nains ! Francs de la torve à croupetons dans la campagne proliférante, menaçante, agile. Quel cirque ! Quel tintouin de feuilles acrobates, d’efflorescence carnivore ! Les nains vont se faire bouffer, dévorer, entrelarder, vont se faire croquer le pétard, embraser le troufignon, valbuler la rose, embrocher la vulve, ruiner le réséda. Les copeaux jonchent le sol en ciment de l’atelier, la sciure volette jusqu’aux poutres, la fraise ronronne, accélère. Les nains de jardin se bouchent les oreilles, le tigre-sanglier grogne et rugit… Je ne peux pourtant m’empêcher de songer à la douceur du sexe des nains de jardin, à leurs mariages avec les fruits du paradis perdu, à leurs suavités grotesques, aux glissements de leurs doigts sur les hortensias, au moelleux de leurs tétons, à la douceur affectée de leurs yeux, à la délicatesse de leur hypocrisie dont ils tirent tant d’énergie – là où le bois se tord finement, débride ses fibres, s’excise. Vous êtes des anges, mes nains, des anges furibards, des putti du végétal. Jamais, chez vous, de mélancolie, jamais. Le parfum de l’encre d’imprimerie en est la cause, peut-être – une pâte onctueuse, dont les nains de jardin s’enduisent pour séduire leurs semblables, onguent à la fragrance sèche et boisée, avec un rien de musc et de rose fruitée. Cela s’appelle Encre Noire et les nains de jardin en font des folies. Certains soirs de lune gibeuse, après s’être badigeonnés, ils se livrent à tous les excès (ébauche et débauche ne font qu’un sous la patte de l’artiste). Chez eux, le rut est rapide, répétitif, expédié, brutal. Une minauderie et on y va. Les feuilles de clématite froissées s’en souviennent longtemps. Lors de ces accouplements, l’épiderme des nains de jardin exsude un jus blanc éclatant, éclaboussement qui rappelle étrangement un corset de dentelle, une traîne de mariée poudrée de soleil. Le noir et le blanc se retrouvent couchés sur la planche gravée. Quel beau nid d’amour ! Quel cadeau nuptial ! Le lit de noce est désormais une épreuve pour les nains de jardin.

…Mais revenons enfin au jardin des nains de jardin. Que serait un jardin d’où seraient absents les nains de jardin : un jardin sans nains de jardin est-il encore un jardin ? Corollaire : les nains de jardin peuvent-ils vivre sans jardins ? Ni nains de jardins ni jardins, est-ce diable possible ? Quand l’esprit vient aux jardins procède-t-il des nains de jardin ? Quelles preuves avons-nous des véritables liens qui unissent les nains aux jardins, les jardins aux nains de jardin – et si nains de jardin il y a dans les jardins, jardinent-ils ? Et, si les nains de jardin jardinent les jardins que jardinent-ils au jardin ? Et pourquoi les nains de jardins jardineraient-ils les jardins ? Faut-il jardiner les nains de jardin ? Montesquieu jardinait. Jardiner, c’est aussi avoir une aventure galante. L’auteur des « Lettres persanes » eut-il des aventures galantes avec des nains de jardin ? Jardiner est une diversion, un passe-temps. Faut-il donc passer le temps à jardiner avec les nains de jardin ? Ou sans les nains de jardin – pour eux le temps n’existe pas, à quoi bon le passer (quel tamis utiliser alors, sinon tissé en poil dru de nain de jardin) ? Et si, mettons-nous d’accord d’emblée, nous sommes tous des nains de jardin, aurons-nous encore envie de jardiner, de laisser passer le temps, de l’entendre nous frôler tels ces oiseaux que l’on envoie jardiner ? Car jardiner c’est, pour les oiseaux, prendre l’air au jardin, s’y réchauffer au soleil. Sommes-nous des drôles d’oiseaux ? Oui, pour les artistes graveurs de nains de jardins qui sont des oiseaux de paradis. Oui, pour les nains de jardin – à condition qu’ils jardinent, se chauffent au soleil en regardant l’envers des feuilles. Gredins de nains de jardin, gredines de naines de jardin ! Pour eux, le temps est une étuve, un hammam bruissant de floraison, un sauna où rôtissent glycines et volubilis, une douce fournaise, un doux foutoir.

…Je crains de m’être trop éloigné de l’énigme énoncée par l’artiste tandis qu’elle brandit la gouge : « Nous sommes tous des nains de jardin. » Cette énigme-là relève du constat : tout homme plongé dans la nature EST un nain de jardin. Le nain de jardin est notre miroir, notre double en bouffon, notre clone vicelard et furibond, rigolard et péteux, envahi par les cauchemars, les violettes géantes. Le vent, la pluie, le soleil, notre ventre, notre visage, nos paroles, nos replis, notre démarche, nos chagrins, nos colères – nos larmes même sont celles des nains de jardin. Suivons le trajet de nos larmes : les yeux, les ailes du nez, la bouche. Dieu qu’elles sont amères ! Mais, pourvu qu’on y rajoute du sirop de myrtille, les voici délicieuses à boire. Comprenne qui pourra cette apparente digression qui mêle le sucré au salé et rend gourmande l’amertume…

Les nains de jardin sont des marmots et des marmottes – ils hibernent dans le lange que leur propose l’artiste et sont nos rejetons, nos greffons, nos boutures pour de bon. Le lange du nain de jardin, au contraire des langes coutumiers, ne suit pas la naissance mais accompagne l’accouchement, autrement appelé tirage. La mise au monde des nains de jardin est cruelle. La graveuse (qui est aussi jardinière) tient une drôle de boutique. Une fois gravés sur la planche de bois, elle recouvre les nains de jardin d’un lange de feutre destiné à égaliser le foulage puis les fait passer entre deux cylindres d’acier, comme dans un laminoir. Quelle horreur ! Quelle torture ! Elle manie le volant de la presse, règle la pression et, d’entre les cylindres, lentement, précautionneusement, les nains de jardin voient le jour. Certains naissent la tête la première, d’autres les pieds en avant, un bras passe d’abord, ou un nez. Pauvres anges. Pauvres chers petits anges roulés dans leurs couches d’encre ! Luisants et gras dans leur épiphanie, prêts (une fois secs) à illuminer nos jardins !… Ai-je signalé que le nain de jardin n’est pas téteur ? Entêté mais pas téteur. Une fois langé, pressé, laminé, il passe par une phase d’hibernation qui correspond au temps de séchage de l’estampe – épisode dont la durée varie en fonction de l’état du jardin et de sa végétation, de l’ensoleillement et de l’hygrométrie. Plus que tout, à ce stade, le nain de jardin craint la poussière, les toiles d’araignées, les chiures de mouche. Le moindre atterrissage de moustique altère son épiderme à jamais.

…Enfin, enfin les nains de jardin sortent des limbes – adultes d’un coup et à jamais. De leur parturition, ils ne gardent ni souvenir ni trace : les nains de jardin n’ont aucune mémoire (ce qui, bizarrement, ne les empêche pas d’être rancuniers). Ils semblent trouver dans la genèse d’actions immédiates la spontanéité de leurs comportements : les pleurs engendrent les larmes, les larmes excitent au rire, à la colère, au drame – lequel les plonge dans un rire sans fin ; la rage s’empare d’eux, ou une lubricité voisine de l’extase : les nains de jardins sont dionysiaques. L’orgie, la bacchanale, l’ivresse des sens est leur état naturel. Ils crawlent dans l’océan des fruits et légumes. Ils bondissent d’un nénuphar à l’autre, trépignent dans les asphodèles, skient à dos de salamandre, chialent sous la mousse, gogotent, gigotent et re-belotte ! Ô chérubins, bambini ! Ô frivoles ! Écolos des broussailles ! Haltérophiles atrabilaires ! Spadassins de la carotte ! Écume des pensées sauvages ! Élastiques poilus ! Duveteux ! Alcoolos ! Ô briscards du radis, bitoniau en tire-bouliche, œil en coulisse, futilités que diable, oreilles d’idem… Ho hisse la gravure ! Ho hisse !… Seniors liliputs, vous n’êtes pas nés pour rien de la gouge, du bois, de l’encre et du doigt : quand nous marchons dans les parcs ombragés, dans les jardins d’inquiétude, au long des parterres mélancoliques, parmi les rosiers aux épines translucides, dans les fourrés enchevêtrés et les genêts acides, sur les landes capricieuses de nos rêves ; quand le soleil nous fend la peau, quand les chagrins bourdonnent, quand le sécateur s’envole avec la gouge, quand les tourbières se dérobent sous nos pas, quand le sable enfile des perles, quand après la pluie le bon temps et quand le temps qui passe vire au passe-temps… alors nous sentons bien que vous êtes là et que nous sommes vôtres : oui, nous sommes tous des nains de jardin. Non ?

(2010)

GROTTE CRÂNE

16 octobre 2013. Nuage rouge au ciel de la Grotte Crâne de Martine, d’où jaillissent, sertis de ce rouge, une constellation d’yeux en terre cuite rosée ou blanche – les yeux évoquent aussi des seins, ou des objets tendus vers le visiteur. On pense aussi à un chapelet d’îles surgies d’un écran marin ensanglanté – la cartographie en relief d’une terra incognita surgie de l’océan houleux (la voûte de béton granuleux, bosselé). A 17 heures, il faisait chaud dans cette soupe primordiale, une tiédeur tropicale. Au sortir de la grotte, je me suis assis sur le banc qui la prolonge. Maison grise et murailles vertes à l’horizon.

6 novembre. Pensé à la Grotte Crâne. L’intérieur de la voûte est achevé depuis quelques jours. Rouges, bruns, mauves presque. La laitance des yeux en terra cota a été rougie aussi. La voûte ensanglantée n’est ni pesante ni triste. Fatigue, impatiences de l’artiste : le travail commencé au pinceau s’achève au pistolet à peinture ! Martine a consolidé les murets emprisonnés dans la grotte. Il manque encore la pouzzolane qui recouvrira le sol… Des limaces sucent la peinture rouge (à base d’une farine qui doit leur plaire !)… L’extérieur, la carapace de la grotte est d’une intensité noire, lumineuse, scintillante. L’intérieur est terrible. Voyez l’envers de ce qui vous aimante : granulation, crochets, intersections, nervures, zones, coagulations – quel cerveau s’est projeté ici ? L’impact de quelle masse cérébrale ? Quel château des angoisses ? Quelles méditations sur la mort ?… Ce rouge est une fameuse tambouille – fruit d’un mélange de pigments colorés, de farine, d’huile de lin et d’eau portés à ébullition dans une casserole, puis, parce qu’il en fallait de plus grandes quantités, dans une vaste cocotte-minute… Une bouillie à fouetter vigoureusement durant une vingtaine de minutes sur le feu afin d’en assurer la fluidité, d’éviter la formation de grumeaux. La soupe est le support du rêve.

12 novembre. Avant-hier, en fin d’une matinée soleilleuse, j’ai séjourné dans la grotte : elle m’a paru douce, accueillante – je n’y retrouvais rien de ma précédente visite, rien de sanglant, ni de terrible, seul un mystère doux, enveloppant, protecteur.

(2013)

TABOURETS

Tabouret ? Tambourin ? Molaire ? Pelote ? Sellette ? Pour les petons ? Les suppliciés ? Les aiguilles ? Les bijoux ? Les fesses ?… De bar ou bas sur pattes ? « Vostre Cul, qui doit estre un des beaux Culs de France, / Comme un Cul d’importance, / A receu chez la Reyne enfin le Tabouret. » (Dixit l’an 1647 le poète Scarron). On peut donc, avec un tabouret, percussionner, mastiquer, piquer, bijouter, parader, et, bien sûr, s’affaisser (pouf !) – poser une fesse ou deux, un pied voire deux. Le tabouret ? Une estradette, une escabelle où déclamer, danser, piquer la confiture dans le placard d’en haut. La patte d’éléphant ? Parfois tabouret. Le fourre-tout ? Tabouret coffre. Et le tabouret pour traire la vache. Et le tabouret pour lion, tigre, pachyderme, plantigrade, caniche… Quel cirque ! D’usine ou de piano, à vis ou empilable, en acier, en bois, en carton, en inox ou en orme, rococo ou design Starck, pliant, rembourré, gonflable, en puzzle hélicoïdal ou nain de jardin, tabouret de douche ou d’architecte, cubique ou en tonnelet, en plastique flashy ou peau de toutou, zébré ou transparent… Acrobatique sport hocker, capitonné, à roulettes, nimbé de dentelles, initiatique (chez les Pygmées), maison de l’âme (chez les Ashanti), marmite renversée, trépied pour la Pythie… Versatiles, indispensables, capricieux, futiles, spirituels, les tabourets sont universels.

Ceux de Martine Diersé sont des tabourets-sculptures qui joignent le pratique au mystère, l’opportun au rêve. On peut s’asseoir sur ces quasi-cubes, s’y poser, reposer, mais sait-on jamais sur quoi, innocemment, on plante son cul ? Glaçures à l’oxyde de fer façon œil de perdrix ou fourrure de lièvre, ou peau de chamois, ou ruisseau de lave, ou (à votre guise) nuage du samouraï, écume des lèvres, larmes de cyclone, vertige céleste… On est, ma foi, fort aise sur ces sièges-là, tout de grès émaillé. Cuits à point (1280 °) seize heures d’affilée, ils ne craignent ni eau, ni gel, ni soleil torride : la Pythie delphique peut y pratiquer l’oracle en pleine nature, en son jardin d’Apollon les déplacer à sa guise (en bandant ses muscles car ils pèsent leur poids de terra cota) : les tabourets mystère, les tabourets-sculptures, sont pourvus d’anses – gueules animalières tantôt ours, tantôt poisson-serpent, tantôt tortue de mer – l’assise du tabouret semble alors toison animale, écaille ou fluide carapace prolongée de petites pattes.

Assis sur les tabourets de Martine Diersé, vous plongez sous les vagues, explorez des forêts profondes, découvrez le flux de galaxies lointaines pour une chevauchée fantastique aux tréfonds de l’émail, lisse ou granuleux, sinueux, jaillissant, organique. Vous enfourchez de doux et inquiétants monstres bronze et rosé, d’algue fruitée et de céladon. Connaissez-vous les granulations du désespoir ? L’annonce de l’amour ? L’idéal, évidemment, serait que vous soyez assis, fesses nues, sur les tabourets, et que, lentement, vous caressiez du bout des doigts la peau minérale du trône portatif sur lequel, en passant – fatigue ? Désir contemplatif ? – vous vous êtes installé. Vous sentirez alors le mystère de l’émail, son émerveillement, couler dans vos veines. Mais prenez garde : on ne cavale pas impunément, immobile et à cru, sur un tabouret où communient la terre et le feu, les formes et les couleurs maîtrisées à vif par la sculpteure… Il vous faudra, vite, savoir qui vous a fait reine ou roi fugace et, à votre tour, prédire l’avenir.

(2014)

LA TÊTE AILLEURS

Tête : bille, tronche, binette, bouille, pomme, poire, trombine, citrouille, cafetière, encéphale, carafe, caisson, ogive, caillou, etc.

Arrivera-t-elle par le chemin ? D’où il se tient, il en voit l’enfilade ombragée et solitaire. Un crissement de pneu, une portière claque, loin sur le parking, une voix se rapproche, des pas écrasant les brindilles, puis, au seuil de la terrasse, la pouzzolane crissante… Rien. Personne. Il est bon d’attendre ce qui adviendra, bon d’attendre l’attente. La frustration est un piment. Si elle n’est encore venue, c’est qu’elle viendra, pense-t-il. Oui, demain sûr. Peut-être aurait-t-il dû prendre rendez-vous officiellement, poser sa candidature auprès de son ange gardien – du haut de son palier, auquel on accède par un escalier féroce, abrité derrière une petite table, il agite ses ailerons, il offre une bouffée d’espoir : « Demain, sûr… ». La porte vitrée derrière laquelle se concoctent les formulaires d’amour reste un paradis entrevu, mais demain, sûr, elle s’ouvrira pour l’accueillir dans le saint des saints (grisâtre, traversé de maigres rais de soleil à ce qu’il peut en apercevoir). Il attend dans le jardin, plus le temps passe, plus il sait qu’il y a du lapin dans l’air. Or, il persiste. La nuit vient, il persiste encore, le cœur davantage en émoi à mesure que le lapin grossit. A la fin, le lapin emplit l’espace, annule les arbres jusqu’à former écran entre ses désordres amoureux et la fille – bien après qu’ils eurent rompu, elle lui demandera pourquoi il n’avait jamais essayé de la caresser, pourquoi n’avoir jamais passé la main sous sa robe. « Je ne sais pas, avait-t-il répondu, j’avais la tête ailleurs… »

La main droite posée sur les genoux de la fille, il se demande ce qui peut bien se cacher sous cette robe rouge et sa tête ailleurs roule sous le grand tilleul, dégringole une terrasse, franchit le ruisselet et, maintenant, elle le regarde, blanche d’émoi. Ou d’effroi ? Interloquée. Pensive. Hébétée sous la frondaison. « Elle est comique ma tête. Elle est tragique ma tête. Elle est énorme ma tête. » Tête lunaire. Un astre. Il pourrait la croquer, glisser le brouillon dans le formulaire officiel à remettre à qui de droit pour approcher du paradis d’amour : yeux ronds, gros nez, petit menton replet, légèrement inclinée, joue droite aimantée par le sol. Mais sa tête reste là, effarée, calée dans la verdure, bientôt environnée de poules, de pinsons, de blaireaux, de mulots, de chats, de sangliers, de chevreuils, d’herbes molles, de lumières froides, de taons et de mouches. Il a pris des risques sans le savoir, comme toujours. Son crâne s’emplit de ferraille et de tessons. Et ses oreilles… « Bon dieu, où sont mes oreilles ? »… Il n’entend ni le vent ni la pluie ni les guêpes. Il lui semble qu’on arme sa caboche de fers à béton, qu’on la fourre de béton. Sa tête sue de l’eau de pluie, voilà le résultat. « Au moins, tu ne pleureras plus. » Il veut parler, bouger – les lèvres, au moins – mais il revoit seulement sa tête planer au-dessus de lui, juste avant d’atterrir. Muet, sourd, paralysé. Un coma de clown, pense-t-il. La fille en rouge a encore joué à la pétanque – ou aux quilles ? – avec sa tête ailleurs. Comment l’appelait-il déjà ? Voltigeuse. La Voltigeuse mène dare-dare sa brouette sur un chemin chaotique, une brouette aussi rouge que sa robe, bourrée de ciment-colle. Il s’agit, dit-elle, de « colmater les fissures ». Elle escalade son crâne, elle pénètre dans son crâne… Des sondages pour savoir où il en est. A-t-il toujours la tête ailleurs – « Son âme, a-t-il encore son âme ? » Aurait-il, à tout hasard, glissé la tête sous la robe rouge ? Alors, dans ce cas, inutile de fredonner, inutile puisqu’il n’a pas d’oreilles : ce qu’il lui faut c’est un bon coup de truelle et lui clouer le bec.

(2015)

OISEAUX ETC.

La cage est en satin. La cage est en velours – ou en chintz, en cotonnade africaine, en cachemire, en soie rebrodée de paillettes – et toutes les cages sont des enveloppes, des écrins, des mantelets, des linceuls, des nids. Il y a là du parme, du rose, du vert, du bleu, du saumon. Les nids – oblongs, carrés ou rectangles précieux – sont clos de rubans aux couleurs acidulées ou douces, assorties ou disparates, finissant leur course d’un nœud bouclé ou roulé autour de la fixation : bouton de bottine, ou de culotte – jadis, à la quête dominicale, on les jetait en guise de sous : le sacré (culotté) pointe ici son nez.

Ces nids précieux et douillets, ces souples catafalques, sont des cages cérémonielles. Après les avoir posées sur vos genoux, votre lit, votre table, votre canapé, votre ventre, délacez les rubans avec délicatesse, avec doigté, avec une lenteur sans excès comme l’on tire le rideau d’un tabernacle : vous venez d’entrebâiller les secondes cages, d’aborder le secret, le dissimulé, le caché… Ainsi firent au théâtre Martine Diersé et Monique Scheigam, fameuse marionnettiste et manipulatrice d’étrangetés (leur spectacle s’appelait « La sculpture est-elle une marionnette ? »).

Mieux encore, attendez d’ouvrir le nid… Soupesez le mystère enveloppé, tournez-le entre vos doigts : le mystère pèse son poids ! Effleurant le grain, le soyeux, le rêche des tissus, vous décelez des formes, une manière de squelette : les nids sacrés sont habités… Une petite prière est alors bienvenue – retenir sa respiration peut néanmoins suffire – avant le dévoilement, avant l’apparition des autres cages.

Ces autres cages ne s’ouvrent pas : elles sont de grès émaillé – il faudrait soudain briser les cages – la cage qui est l’oiseau lui-même : ce serait briser une cage thoracique, l’étouffer comme l’on fait des cailles avant de les déguster en leur susurrant des trucs : ma poule, ma biquette, ma cocotte, mon gibier, ma grue, ma poulette, mon turnix andalou mugissant, mon oiseau migrateur, mon fumet de mémoire…

Je me souviens à propos de confidences reçues d’une anonyme : « Les cailles, je les pends pour les étouffer (mes mains sont trop faibles pour pouvoir les étrangler, c’est trop long). J’ai essayé une fois la méthode du tourniquet, j’ai pas recommencé : j’ai tellement tourné ma petite caille que je l’ai décapitée, donc j’ai abandonné cette technique qui ne me va pas du tout… »

…Pas plus, on veut le croire, qu’à Martine Diersé dont les oiseaux sont néanmoins et de son propre aveu inspirés des cailles : « Des p’tites cailles toutes déplumées que tu achètes chez le boucher. Elles ne sont pas ficelées, donc elles prennent des poses, elles sont débridées comme des putti, ces angelots qu’on voit dans les églises baroques, avec leurs fesses potelées. » Saura-t-on jamais si, à l’instar des ortolans, l’oiselet finira « dégusté sous la serviette, entre amis, très lentement, sans rien recracher en os ni en chair. »

On l’aura compris, les oiseaux de Martine Diersé sont de drôles d’oiseaux. Des anges débridés, déboussolés, d’émail mat ou brillant, talqué ou opalescent – vitrifications, glaçures, les émaux à base d’oxyde de fer ou de cuivre sont passés par là, et le brasier (1280°) pour des bleus de cobalt, des verts, des bruns, des jaunes, des rouges lie de vin…

Avec ces oiseaux-là on habite ailleurs : dans la vallée des métamorphoses qui est peut-être val d’enfer. Ces oiseaux-là (souvenons-nous des cailles de notre anonyme), oui, peuvent virer aux putti, mais des putti écartelés, plus ou moins sexués, genre « Nini-patte-en-l’air » » crucifiée.

Hermaphrodites volatiles, parfois carrément phalliques ou vulvaires, repliés, agenouillés, becs au ciel, fiers et dodus Artabans, aquatique bécasse à petits seins enfouie dans un suaire cardinal serti de fourrure noire, caillette embryonnaire aux ailerons en devenir, visages à l’œil en grain de beauté, Eros à la course grotesque ou personnage au visage planté d’authentiques plumes de paon… La volière de Martine Diersé joue sur tous les tableaux : enclos dans leurs enveloppes chatoyantes ou délivrés d’elles, ses oiseaux hésitent entre mort et vie, envol et terra cota à la dureté minérale. Oiseaux rituels donc (pourvus aussi d’humour, d’inquiétude, d’innocence) promis à quel sacrifice ?

Au reste, les dessins qui, avant ou après leur conception, accompagnent ces sculptures, l’artiste les croque – vrai-faux sacrilège ! – dans le « Recueil de prières », transcrites par Madame de Fenouil, Abbesse de Largentière. On y trouve, superposées aux Saintes Ecritures et tracées au feutre noir ou au Bic, maintes formes où le calice engendre une poularde en goguette, une femme à tête d’oiselle, des piafs dégringolant becs vers terre, des danses grotesques (à moins qu’elles n’évoquent le démembrement de suppliciés), des dindes affairées et dangereuses – échos à certains « Disparates de Goya » –, des oisillons mécaniques… : une galerie de sortilèges que l’on retrouve émaillés, magnifiés par le volume, les reliefs, l’intensité sourde ou vive des couleurs, dans la série sculptée des Oiseaux – rêve d’une mémoire où l’humain est un oiseau sacré, et, selon Martine Diersé, « un rêve qui se casse la gueule ».

(2015)

ACTÉON

1

Nuit froide. Actéon se lave. Il en a marre de puer le suint. Surviennent Diane et sa bande : retour de boîte, elles font un détour pour chanter et pisser dans les bois. Elles découvrent Actéon – quel Apollon musclé et bien garni ! – mais n’ont pas vu ses chiens (dissimulés dans les fourrés, ils lapent à l’autre bout de l’étang). Actéon repère Diane et ses nymphes en goguette. Il est fatigué de sa journée de chasseur certes, mais les frictions d’eau froide ont éveillé son membre viril. Les nymphes et Diane se moquent de lui. Les commentaires fusent, Actéon viril est furieux, outragé ! Diane, en hommage ironique, lui jette son serre-tête en forme de demi-lune. La demi-lune atterrit autour du sexe dressé. Les Nymphes sont pliées en deux, en quatre. Elles ont tort. En propulsant son attribut divin sur l’attribut pastoral, Diane vient de perdre son pouvoir. Epatant, non ?… La suite arrive : Actéon, penché vers son vit, ordonne la manœuvre ! Ses doigts s’électrisent ! Il brandit la demi-lune qui dégage maintenant un inquiétant halo, en dirige les cornes vers la déesse… J’ai bien dit les cornes… Vous me suivez ?… A l’instant, deux éclairs jaillis des pointes de lune atterrissent sur le crâne de Diane, deux cornes jumelles y poussent, deux bois ciselés, effilés. La déesse vacille, sa tête se penche, son coup s’allonge, ses mains accrochent le sol… Ses doigts, ses pieds deviennent des sabots, un pelage soyeux garnit sa peau… Quelle splendide biche !… Je réserve le meilleur pour la fin… Actéon siffle ses chiens : taïaut ! Taïaut ! Les chiens se jettent sur la biche. Elle tente de fuir. Les chiens l’égorgent. Le sang ruisselle. Les Nymphes décampent. Plein feu sur Actéon qui se rhabille. Noir…

2

Comment suis-je sorti de mon cocon ? S’ébrouer serait un mot excessif : une patte, puis l’autre, la troisième et la quatrième suivent, vacillantes. Le poil est aussi gluant que celui du faon glissant de l’utérus. Le cou se redresse, s’étire. Les mâchoires s’ouvrent à l’air frais. La tête, lourde de bois, reprend sa superbe. La queue s’agite. D’abord timide, presque essoufflée, une vibration rauque enfle le poitrail, jaillit du gosier ; le brame enfin résonne, intact… Résignons-nous à l’incroyable : endormi homme, je me réveillai cervidé ! Le monde des sous-bois, le goût des bourgeons, le parfum des jeunes pousses, la cavalcade, n’avaient plus de secrets pour moi… Quelle loi avais-je enfreint dans mes limbes pour me retrouver ainsi ? Un rêve – oublié – d’une Diane au bain m’avait-il métamorphosé ? Les chiens dévorants allaient-ils surgir des broussailles ?… Je broutais les jonquilles, les primevères, les violettes. Le soleil filait sous la frondaison, jouait dans ma ramure… Hélas, je ruminais – non seulement de la panse et du feuillet : j’avais la tête près du bonnet. Un cerveau d’homme mastiquait les feuilles. Je mâchais mes inquiétudes, stockais mes souvenirs – amer bol alimentaire ! Ecorçant les jeunes bouleaux, je raclais mes désirs. Mon territoire s’agrandissait mais, chaque jour, je revenais vers la datcha. Tapant du sabot, je frémissais devant la porte demeurée ouverte : la hauteur de mes bois m’empêchaient d’entrer. La porte battait au vent, à la pluie, sans que je puisse intervenir. La lumière était restée allumée : la nuit, avant de sommeiller, je venais contempler cette sentinelle. Mes pattes glissaient dessous mon corps. Couché sur le ventre, la tête posée au sol, je sentais mes yeux se fermer, ma tête s’incliner lentement, le sommeil me prendre.

Découvrir, parcourir de nouveaux espaces, jouir des fastes de la forêt immense, atténuèrent mes nostalgies. Mon nouveau corps me convenait chaque jour davantage. Anatomie fastueuse, vélocité, majesté : j’avais gagné au change ! Un pelage luisant au lieu d’une peau terne, des muscles puissants en place de médiocres biceps ; surtout, pouvoir, avec mon cerveau d’homme, commander à cette prodigieuse mécanique était un apanage précieux. Voir la vie à hauteur de cerf est une expérience sublime ! Encore humain et déjà cerf, je craignais toujours les chiens – aucun ne croisa mes sabots, cette peur s’apaisa…

Septembre allait bouleverser ma tranquillité. Je me surpris à lacérer les gaulis de hêtres, les genésières, les cépées de saules, les jeunes épicéas. Ces fureurs de dents s’accompagnaient de brames dont la vigueur m’étonnait. Ils enflaient mon poitrail, drossaient ma gueule ouverte vers la lune. La gourmandise me quitta. Epuisé par les brames, je me couchais souvent, sans cesse aux aguets d’un je ne sais quoi, d’un revenez-y – des ondulations striaient ma fourrure, des froufrous agréables et gênants. Puis je me relevais et continuais à marcher. Je m’arrêtais, scrutais l’horizon, humais l’atmosphère, longuement… C’était un lundi – j’avais conservé intacte la pratique de l’agenda humain – et, tandis que mes bois se couchaient sur mon dos, mon cou s’étendit vers l’avant… Cela provenait d’une sente sinueuse – un tracé presque clair dans la pénombre du taillis, de l’herbe foulée, de l’urine odorante : une griserie plissa mes lèvres, saillit mes narines… La biche aux oreilles dressées, l’instant d’après broutant, feignant l’indifférence ! Ô son parfum exquis… Le désir dressa mes pattes avant sur son cul blanc, mes sabots tapotèrent son ventre, ma ramure levait son sceptre… La biche s’échappa, je la poursuivis aux rives d’une mare brumeuse et, cette fois, humai sa vulve, jetai mon poitrail sur sa croupe : l’éclair suivit. Elle se dressa d’un bond – échappée fabuleuse où je crus voir Artémise nue et joyeuse, furibonde aussitôt – et s’enfuit… Une clairière s’ouvrit, des biches y gambadaient, toutes indifférentes, toutes odorantes, s’écartant à peine sur mon passage : la harde entière se moquait, attisant mon rut. Comment pouvaient-elles à ce point exaspérer mes ardeurs – agitant l’oreille, croquant une herbe, batifolant… Une surtout, plus claire, plus fine m’attirait. Un long coup d’œil (langoureux ?), l’oblique d’une gambade : elle m’entraîna, je reconnus la mare où elle s’abreuva. Je jouais du sabot et la montai vif argent. Elle me retint longuement et, comme finissait l’accouplement, je vis surgir de son cou une blondeur fastueuse : mes yeux de cerf aperçurent la nudité d’Aloïse, mes oreilles de cerf entendirent roucouler « sacré heavy metal ! ». La biche filait déjà.

L’idée ne me vint pas d’établir des comparaisons entre les plaisirs procurés par les biches et ceux distillés par les femmes. Si je n’avais pas été aussi troublé par les apparitions d’Aloïse et d’Artémise, j’aurais constaté que les sensations étaient identiques : peu importait le mode d’emploi, elles étaient biches et femmes autant que j’étais homme et cerf… Je revins à la clairière : le soleil s’y faisait ras, brossait les pelages de la harde, la brume accrochait leurs pattes. Leur odeur imprégnait toujours l’herbage. Je préférai rompre la pariade : quelle autre femme, quelle nymphe allait surgir d’un nouvel appariement ? Cette angoisse et la fatigue me ramenèrent vers la datcha. Je secouai mes bois et, sur le chemin, l’envie me prit d’une bonne cuite : des jonchées de bleuets et de nielles mauves annonçaient la présence d’herbe à couteau… Mémé, jadis, m’avait appris comment séparer le bon grain de l’ivraie et, depuis, je gardais un faible pour cette herbe d’ivrogne, cette zizanie, cette hypocrite… Elle était là, en hautes touffes acides !… Je me goinfrai d’ivraie et, titubant des sabots, la ramure en goguette, oscillant de la panse, louvoyant des paupières, flottant du museau, j’atteignis enfin le seuil infranchissable… D’une patte – vieille habitude, nostalgie – je poussai la porte. Il me sembla – j’en mis le compte sur l’ébriété – que, cette fois, je pourrais entrer… J’entrais, vacillant, mais j’entrais ! Une houppe grasse dégringola sur mon crâne – une toile d’araignée épaisse que j’écartai de la main. J’avais récupéré mon corps d’homme. Le corps se vautra sur le lit. J’étais ivre mort.

Le soleil battait la diane quand je me levai. Instinctivement ( ?), je sortis pour aller paître. La porte résistait, je dus forcer pour l’entrouvrir et découvrir le cadavre d’un cerf. Jarrets sectionnés, basculé sur le flanc, il gisait sur le seuil. Cette masse, énorme, sanglante, en partie égorgée, en partie éviscérée, cet œil – bille fixe où se fixaient des mouches – œil interrogateur et suspendu, cette fourrure tavelée de merde, cette tête scalpée, c’était ma dépouille. La déesse fauve était passée… Je reculai vers le séjour. La lumière claquait, illuminant une table luisante, aux couverts dressés – toile cirée blême, assiettes assorties, verres emplis. Accroché au manteau de la cheminée, un massacre de cerf trônait, une bizarde gigantesque aux chandeliers démesurés : la ramure du cadavre. Mes bois…

Décrire rapidement ce qui suivit, pour mémoire, vite car ce fut affreux… J’entends les cors sonner l’hallali, ainsi, longuement, répétant leur grotesque solfège !

Musique haïssable tintinnabulant dans mon crâne !… Je vois Diane : elle ruisselle de sang… Blanche Diane, dit-on : sa nudité éclate vermeille. Les Nymphes, cruelles, lèchent ce sang, s’en couvrent le ventre. Mon cœur bat à rompre. L’écume vient aux lèvres. La sève sort de ma gueule. Les chiens, loups plus que chiens, claquent des dents. La mort m’enlève – frêle vestibule m’aspirant, puis mastication, déglutition, asphyxie : je resurgis.

Là où j’étais je suis : tablée familiale intacte, repas – heureux de ma résurrection, vraiment, oui. Bois un coup, ça remet d’aplomb. Assied-toi qu’on casse la croûte. Rien de tel que la famille, avec le travail bien sûr. Le principal c’est l’Épandage – à la santé de l’Épandage ! –, ce poumon de la vie, un qui rapporte gros, grâce à ta position – sauf le respect qu’on te doit, on t’aurait jamais cru capable d’en arriver là ! Salut au Chef ! Salut ! (Tous se dressent pour un salut militaire solennel et affectueux)… Si j’ai remarqué comment les gens dans la rue s’écartent de moi, par égard, par respect ? S’ils portaient encore des couvre-chefs, ils l’ôteraient devant le chef, toi le Chef. Vraiment dommage cette mode tête nue ou alors ces bonnets, ces gapettes à visière… N’empêche, tu tiens la forme !… Tu es en forme au moins ? Parce qu’avec tes responsabilités il faut sans cesse rebondir, tenir la dragée haute, avec les manières, mais ferme, ferme, sans ça c’est la débâcle, les mouliniers il faut les tenir, les cadres aussi, heureusement tu es bien secondé, bien conseillé – et puis tu sais comment parler, ou te taire quand c’est plus utile : tu es malin, voilà ce que soufflent les pernicieux, méfie-toi quand même de cette race, des ennemis il y en a partout, si ça se trouve autour de la table tu n’as pas que des amis (rires). Le principal c’est que tu tiennes le coup, tiens bois un coup ça soulage, si tu veux on va t’aider…

Si tu veux on va t’aider, continuent-ils en famille, on va t’aider parce que ton cerf, c’est un sacré morceau – et le décor, la tête au mur, bravo !… On va t’aider et tu raconteras… Tu l’as descendu, toi tout seul – pas possible que tu aies fait ça seul ! Où sont tes complices ? Motus, hein !… On va t’aider pour l’enterrement, à creuser, mais avant on coupera des morceaux pour la dégustation et les entrailles au chien – regarde comme il te regarde, avec quels yeux il te dévore des yeux…

Leurs caquets s’étiraient encore quand ils dépecèrent ma dépouille au coutelas – une hâte ponctuée d’œillades, de coups de coude, de chipougneries. L’odeur du vieux sang, disent-ils, donne du cœur à l’ouvrage, aux hommes comme au chien. A Cerbère haletant la tripe mousseuse, la poisse où tangue sa gueule ; à moi l’honneur : l’antérieur droit, désarticulé au genou, la peau en tresse dessus, la maîtresse de maison s’en charge et me l’offre. Je recule, on me pousse du couteau. « La ‘politesse’ ne se refuse pas, Actéon, le pied paré, ton pied droit te revient » – ô regard d’Artémise, comment y échapper ? –. « Et la ‘nappe’, ta fourrure, sous ton bureau présidentiel, quel panache !… Ou descente de lit conjugal à ta guise… Qu’une fine trompe sonne la curée ! » Cornant leurs lèvres, ils imitent la sonnaille tandis que, pied droit en main droite, je bats en retraite.

3

On aurait dû se méfier : les chiens tournicotaient autour du ring – une meute tenue sans laisse par une beauté fatale ; ils levaient la patte, elle laissait pleuvoir. Sacré morceau ! Bottée noir, casaque rouge, proportionnée à point, une voyeuse de classe – sauf que la spectatrice a sauté sur les planches ! L’Aboyeur veut la virer : elle l’accroche au papillon, elle veut boxer, elle sait boxer, parité, égalité, pas de sexisme. L’allocution a cloué le bec au ragondin. Autour, la foule tape des mains, se gondole. « Boxe ! Boxe ! ». Une clameur. Assis au bas du ring, les chiens attendaient – des sournois d’envergure… Il a bien fallu passer des gants à Madame. « Madame comment ? » réclame l’Aboyeur. « Madame. Ça me va comme un gant. » Rigolade ! Les paris pleuvent. C’est là que le strip-tease déboule ! Sauf les bottes, tout valdingue ! Impeccable, blanche et ferme, une chair de luxe ! A poil pas un poil ! Exultation côté spectateurs : la boxe, l’effeuillage, deux pour le prix d’un ! Le rince l’œil exulte l’enjeu. Le ragondin flaire l’aubaine – manager Madame, avenir radieux ! Il braille : « A ma gauche, Madame ! A ma droite, Actéon ! Que le meilleur gagne ou bien la meilleure ! »

Les chiens se sont levés, ils agitent la queue en cadence. Madame a de la gambette, de l’esquive, surtout des yeux glaçants. Actéon va-t-il frapper une femme nue ? Gauler un sein ? Démolir un minois ? Fracturer l’arcade (sa spécialité) ? Crochet du droit. A peine l’esquisse-t-il : Madame le foudroie du regard, les chiens bondissent sur le ring, renversent Actéon, lacèrent ses gants. Du cuir s’échappent des lambeaux de plâtre. Madame brandit le poing. Glapissements de la foule. Madame se penche vers moi : « Voilà ce qu’il en coûte de zyeuter la déesse. » Les chiens attaquent ma gorge. « Ronge aux poings ! » La multitude : « Du sang ! Du sang ! ». Madame soudain siffle l’arrêt. Meute à ses flancs elle disparaît dans la foule… Restait la casaque. L’Aboyeur s’en est servi pour éponger l’hémoglobine. Il m’a tâté le crâne : « C’est quoi ces bosses ? On dirait que ça pousse… » On a filé. La foule était occupée à beugler hourra, à tenter de suivre Diane – puisque tel était son nom – : ça nous a épargnés la rossée… Voilà, clair et succinct, ma carrière de boxeur. J’étais mordu. Je fus mordu. Les bosses ? Des reliefs – hélas j’en connais l’origine. Dissimulés sous mes cheveux trop rares, ils émergeaient en écueils, discrets mais présents. On n’échappe pas à son destin.

4

Actéon regarde frémir les arbres. Il regarde les pierres – seules fleurs à croître dans la pénombre –, il continue d’avancer, pesamment (la faute aux cornes : arrogantes, lourdes, elles s’accrochent aux branches basses). Cuirasse, l’écorce du chêne, glaives ses branches. Actéon piétine dans la forêt de Macbeth – forêt des souvenirs en marche, Actéon leur marionnette –. Le crâne est un supplice, ses bois s’agitent en vain. Il se rebelle : n’être plus qu’homme ou cerf, non cette créature hybride ! La gueule pousse alors, pelage vif ; le crâne s’allonge, l’œil s’étire, le reste ne suit pas : Actéon reste vertical. Les vestiges de sa mémoire l’affrontent. Impossible d’avancer. Chaque arbre est un Personnage, chaque Personnage un guerrier, chaque branche une arme – troupe étouffante, ruines et cacophonie… – Ah tu voulais te promener dans la forêt, conter fleurette au passé ! Autre chose roule entre ses oreilles luisantes, chose souple, anguille voluptueuse, chose qui s’échappe, visage de femme, parure incertaine d’un corps, volute retorse… Les femmes ne meurent jamais, croit-il encore. Il voit leur peau, oublie leurs tripes : elles sont joyaux, délicates et terribles, impénétrables, corps impénétrable, âme impénétrable, elles sont cette courbe – l’arabesque du déduit pourtant, le fruit de la passion qu’il croque, dent leste, une dernière si jolie biche allumée, ultime Personnage sans souci, sans nom : Actéon veut sauvegarder ce tison, ses naseaux soufflent sur la braise –. La forêt flambe aussitôt. Feu d’enfer ! Ni glace ni feu ne viennent à bout des Personnages – après tout des êtres humains carnivores comme les autres –. Actéon, tête de cerf et corps d’homme, n’y peut rien. De l’orteil gratter la cendre, le gel ? Il essaye : une poussière tiède s’élève, qu’il confond avec la brume d’enfance – celle couvrant l’Épandage de ses voltes, qu’il regarde s’étendre, recouvrir en silence le paysage antérieur, exactement le même qu’aujourd’hui, dont il reste le témoin.

…Reposons-nous, dit le Remplaçant. Le solstice d’hiver est passé. Je vais boire une lapette et m’en tasser une. Ce qu’il fait avant de rétablir les faits – un appendice en somme –. Il écrit « Appendice » : Actéon meurt dans la forêt. Non pas chimère – tête animale, corps humain – : cerf basculé sur le flanc gauche, gorge traversée d’une flèche, sabot de patte antérieure droite posé sur un livre ouvert. Ce livre, donné par son aïeule, Actéon le conserva toujours avec lui, jamais il ne céda au désir d’en lire une seule ligne : n’était-il pas censé enfermer son passé et son avenir ? « C’est ta vie, ta vie de A à Z, jusqu’au trépas et – qui sait ? – au-delà… » Quand enfin, d’un sabot maladroit, il tourne les pages, il les découvre vierges… La flèche arrive du soleil couchant, suivie d’un chien monstrueux : Léternité dévore Actéon, grognement par grognement, lambeau par lambeau jusqu’à n’en laisser rien.

(2017)

LA CÉLÉBRATION

Viens voir la Specola, sa ruelle à Florence, sombre où le jour se lève. Viens voir la Specola, Bambi. Bambi hésite : « Il y a des fleurs au moins ? ». Mais oui des fleurs quand le jour se lève, inexorable, les fleurs s’ouvrent, à coups de stylos-billes s’écartèlent… Etroite rue dallée où patientent les scooters. Leurs vrombissements rassurent… Voilà la porte, divine porte – une fente. Bambi pense tout de suite que ça ne tourne pas rond. Museo di storia naturale – Zoologia La Specola ? C’est marqué sur la plaque. 17, via Romana, Palais Torrigiani. Bambi vient pour la célébration : « L’implosion des corps, tu verras, c’est formidable ». Eloge, cérémonie, louange, mémoire, solennité, tombeau, mariage, hosanna, triomphe, célébration, au choix… Sitôt entrée dans le Museo, elle réclame des fleurs, pour une célébration il faut des fleurs, même si elles ne sentent rien, des fleurs. Voici des fleurs Bambi : l’iris ouvert, sa vulve bleue, l’aisselle des jonquilles, la lèvre des violettes. A coups de stylos-billes sur le papier blanc, des fleurs. « Ça ira pour la célébration ? » – la bille glisse la question, s’agite, danse serrée, dérape : un cou d’autruche déplumé s’élève vers le plafond. Vis à vis d’une hampe florale un bec d’autruche s’inquiète. Du noir maintenant, noir d’un oignon, d’une trompe souple, l’appendice d’un gros corps d’homme, un robuste ; l’appendice sort du cul – à croire que l’intestin sort de là. Un cordon ombilical ? Bambi est nulle en anatomie… « Tu n’as encore rien vu, Bambi ». L’abdomen a ses pistils, la plèvre ses pétales, un grésil Bic arc-en-ciel… Bambi est ignare en floraison, elle sent pourtant le piège. La célébration est une ratière, la cérémonie un tombeau, les salles boisées de la Specola un guet-apens, chaque vitrine un ite missa est… « Viens ouvrir Vénus, Bambi »… Les stylos-billes divaguent scalpel, fendent des corps charmants, corps à se pâmer, des femmes superbes et glacées. « Tu voulais des fleurs, voilà des fleurs pour ta gouverne. Chante leurs louanges ! ». Le chant s’élève, à chaque vitrine, hosanna de reins, de poumons à plein poumon, du foie et des replis violets et roses. Et le chœur des cœurs rouges et verts. Les faces se découpent – feuilles drues qui furent souples –, des fœtus dorment éternellement pensifs. « Si tu savais, Bambi, si tu savais… Combien d’amours somnolent à la Specola. Combien ! » Pas la peine de crier, il suffit de dessiner, penchée sur la table de dissection. Penche-toi. Les corps sont des fleurs carnivores, chacune son charme, chaque vertèbre a son charme, le ventre éclot pour toi… « Il faut ouvrir la fleur, Bambi », du thorax aux viscères débaucher la fleur. Si tu tombes d’amour pour un musculus obliquus abdominis internus, tant pis pour toi, tu te marieras. Silence de la célébration. Bambi s’agenouille devant un uterus gravidus. Elle contemple le corps d’une femme préparée, son pistil, son gynécée méticuleux – foule minuscule d’impacts, satin d’églantine. Silence des stries, silence… Comment naissent les couleurs de la vie ? Des doigts de la dessinatrice, de ses nerfs énervés, de sa tête perchée (la faux du cerveau est visible) au-dessus des vitrines de la Specola – qui fut observatoire du mouvement calculé des astres, immensément grands comme sont infiniment pointilleux les traits de stylo-bille parcourus des mêmes orbes, des mêmes secousses. « Il faut inciser les fleurs, Bambi ». Alors c’est l’implosion des corps, leurs chuchotements effrénés, le grand cirque salace de la Specola.

(26 février 2018)

L’OEIL QUI PLEURE

Géolocalisation : 44° 39′ 06″ Nord / 4° 17′ 36” Est.

L’Œil est prêt pour Noël.

Météorite ? OVNI ? Œuvre d’art ? Une œuvre d’art serait-elle un OVNI ? Une météorite ? Elevons le débat. Levons les yeux au ciel : que voyons-nous ? Un trou noir. Un nuage aveugle. Un pur hasard ? Pourquoi pur ? Nous ne débattrons pas ; il s’agissait d’un clin d’œil.

Allons droit au but : pourquoi un œil pleure-t-il à Noël ?

Aiguillette de sapin, coincée ? Cadeau sulfureux ? Rire contagieux ? Conjonctivite amoureuse ? Baiser de brute ? Nostalgie de Noëls enguirlandés ? Rafale de blizzard ?

A trop voir le soleil levant, l’œil d’abord se plisse, le soleil perce la paupière, le regard rougit, une larme pointe ? A trop voir le solstice d’hiver l’émotion sautille, supplie le printemps – au lointain, au travers des frênes déplumés, des châtaigniers tristes, des chouettes en chasse – ?… On comprend alors : L’Œil s’est planté en rase cambrousse, la nature pue la neige fondue, la brume, la sinistrose. Rien qui requinque – c’est à pleurer.

L’Œil, donc, est prêt pour Noël.

Regarde-t-il le ruisseau furieux en aval – l’eau arrache les cailloux, les salamandres s’enterrent.

C’est un très gros œil. En duo, ils feraient les gros yeux (le martinet te fouettera jusqu’au sang, t’auras la fesse plus rouge que la boule du sapin)… Mais l’œil est seul à pleurer – la solitude, souvent, engendre une larme, larme qui roule jusqu’au sol spongieux où elle se perd. Une larme de perdue pour rien ? Bonne piste, la solitude : tu atterris dans cette contrée sauvage et désarticulée, tu viens du vide céleste, 44° 39′ 06″ Nord / 4° 17′ 36” Est, voilà ta vérité, désormais ouvre l’œil !

Précision utile : L’Œil qui pleure n’est pas un globe oculaire d’ophtalmologie. Un mètre cinquante au garrot si j’ose dire. Sans sourcil, cet œil est sourcilleux. Cet œil inquiète, cet œil brille de mille verroteries sûrement galactiques – piège pour amadouer les Chasseurs ? L’Œil qui pleure scintille sous la clarté lunaire, réexpédie au diable les rayons solaires, éclabousse sous la pluie. Œil de sorcière ou d’ange – c’est pareil. Œil de verre d’un Gulliver ? Mon œil ! Ouvre ton quinquet !

Croisant son regard, on n’en mène pas large : c’est qu’il regarde ailleurs, un œil perçant vous dis-je. Un œil transperçant vous regarde d’un autre œil. Et là il pleure.

L’Œil est prêt pour Noël.

Noël n’est pas une thébaïde, une félicité, un monticule de rubans roses, une débâcle de foie gras : juste une larme. C’est à pleurer.

Alors, comme au festin dernier (celui qui n’en finit jamais, où l’on passe l’arme à gauche, direction l’agonie, flamme et débris d’os), comme au festin ultime (où les croque-morts croquent les morts, innocemment, par habitude), ouvrons l’œil.

La dissection d’un œil de cette taille n’est pas une mince affaire. Celle-ci (miracle de Noël !) est simple : dès que L’Œil pleure il révèle ses secrets, ses souvenirs. En voici l’inventaire.

Un potiron en faïence jaune, des sacs de ciment (vides, humides, froissés), une tasse en forme de renard, une assiette 1950 à fleurs mauves pâles, un bol néo-nippon piqueté de noir, un gant en caoutchouc troué, des fragments de fil de fer. Tout est mêlé, brisé. C’est à chialer à chaudes larmes. Voire à tourner de l’œil. Protégeons nos souvenirs ? Mon œil ! Pas de blindage pour les souvenirs. Les souvenirs explosent. Comme dit Marcel Bozonnet (en retirant ses lunettes) : « Voyons l’imparfait du présent ». Voyons.

Voyons l’œil qui pleure courage.

Au commencement est l’œil de Dieu (il zieute Caïn – entre autres suspects). L’œil divin est triangle.

Plus tard l’œil globule du crapaud.

Pus tard l’œil étréci de l’anus.

Bien plus tard, l’œilleton, dit aussi Coco Bel Œil.

Suggestif, l’œilleton : Coco Bel Œil reluque en douce la chambre des vices, la poisse de la geôle, il guette le Petit Jésus, lorgne le Père Noël.

Nous en sommes là (44° 39′ 06″ Nord / 4° 17′ 36” Est) quand L’Œil qui pleure nous fait de l’œil. A-t-il une poussière dans… ? Il réitère. Ne bronchons pas.

Pour qui nous prend-il ?

L’hiver est glauque.

Dardé vers le ciel, L’Œil pleure à chaudes larmes. Les sanglots dévalent la pente, se jettent au ruisseau, le ruisseau charrie des larmes ; la rivière, là-bas, enfle – et l’océan bientôt. Bientôt le tsunami ? Bientôt…

« Je m’en bats l’œil ! » : avons-nous bien entendu ? Cet œil qui frise n’est pas le nôtre, cet œil qui vrille, frétille, fulmine ? Celui des Chasseurs postés au ruisseau des larmes. « N’ayez pas peur ! ». Ils gueulent, trompettent : l’œil du chevreuil, celui du sanglier, voilà leur cible : un œil mort. « N’ayez pas peur, clament-ils : optique tactique compacte, cibles proches ou à moyenne portée. Clarté optique élevée, grossissement 2,5 à 10 fois. Diamètre d’objectif 40 mm. Réticule éclairé en rouge ou en vert. Plusieurs intensités de luminosité. Bonne vision quel que soit l’éclairage, l’environnement. Même s’il fait sombre. Viseur laser intégré. Point de visée micro-réflexe. Acquisition rapide des cibles proches et mobiles. Distance atteinte : 457,2 mètres ». L’œil des Chasseurs ? Gros calibre, sphincter ajusté, trique du Diable – c’est pourquoi, virils, ils chassent à Noël. L’Œil pleure-t-il pour des prunes ou des pruneaux ? Telle est leur question.

Si, entre âne et bœuf, paille et crottin, les Chasseurs buvaient le lait de la Vierge ils n’en seraient pas là. Mais les Chasseurs trinquent, sang contre sang, schnaps contre gnôle. Leur optique tactique s’en ressent, leur clarté optique s’embrume. Conclusion : « On ne tire pas à l’œil ». Traduction : si tu tires tu raques, on ne bosse pas à l’œil. Ont-ils seulement aperçu L’Œil qui pleure ? Le brouillard les emmêle, et le foutoir des ronces, le dédale des genêts, la glu comme ils disent en s’endormant, fusil cassé, ronds comme un œil – roulés en boule dans la bauge des sangliers.

…Un œil transperçant vous regarde d’un autre œil. Qui répète cela dans le Noël des crépuscules ? Qui pleure cela vous enlace. Non l’œil de lynx, non l’œil du tigre, du dragon, non l’œil du loup ni celui de la main, non l’œil d’Horus ni celui de Moscou, ni l’œil le plus bleu, le plus sombre, pas même l’œil du cyclone : ne subsiste de l’animal humain qu’un œil unique, bardé d’écailles arc-en-ciel et d’une larme éclatante et sans fin. Un oeil d’artiste qui regarde le monde.

Œil qui pleure Noël.

Œil qui pleure de qui crée L’Œil qui pleure.

Œil pour œil, telle est la coutume, dit celle qui le crée – une femme qui ne ferme l’œil de la nuit – et le jour elle ouvre l’œil, elle pleure.

Nulle consolation sinon d’énumérer : ferraille, ferraille, dresse et tord, courbe les fers. Cette femme ne dort que d’un œil, travaille à poings fermés, colère, amour : béton, boxe béton, caresse béton. Puis : jeter un œil à l’œil qui naît à flanc de terre – froide, la terre. Un œil qui pleure est une constellation, pas une consolation. Un œil contre le ciel. Un rétroviseur. Une lunette d’affût. Un ravin.

Une larme diffracte le soleil, une autre la nuée – ainsi, goutte à goutte, au creux des mains la femme noie son chagrin.

(Fabras, 25 décembre 2018)

LES JARDINS DU CHÂTEAU DU PIN

Une vidéo réalisée en 2012 par Martine Diersé, créatrice des jardins, et Danielle Entressangle. Texte de Christian Bontzolakis, dit par l’auteur. Pour la visionner, cliquer ICI.