L’HOMME DE CENDRES

- Au coin de la rue

…on devrait se taire, à jamais, pas se quitter au coin de la rue, se dire au-revoir et bonnes vacances, repose-toi bien, prend du bon temps, du bon air, décompresse, tu verras ça ira mieux, pense à toi d’abord, tu existes, c’est important, la vie continue, et on dit ça au coin de la rue, il est un peu tard, on en a assez d’entendre l’autre, de le regarder, en même temps quelle nostalgie de le quitter, quel soulagement, il a la parole pesante, son silence est encore pire, lui ai-je dit ce qu’il fallait, si j’ai tant parlé c’était pour ne pas l’entendre, pour ne pas l’entendre j’ai poussé ma ritournelle, cela ne m’intéressait pas de lui raconter mes histoires, d’engager un dialogue au restaurant, de lui montrer tout ce que j’avais fait pour qu’il sente bien que lui aussi pourrait s’agiter, sans compter le plaisir de se faire mousser autour d’un verre, il boit peu en public, pourtant il boit, c’est marqué sur sa figure, avec sa barbe il va ressembler à Van Gogh… Comment il était avant, sans la barbe, sans l’alcool ?… Il a de belles mains, c’est peut-être ça qu’il faudrait lui dire, pas lui demander « et toi, qu’est-ce que tu fais », le pousser dans ses retranchements pour qu’il raconte à son tour ce qu’il a bien pu faire de captivant, et lui redire combien tu aimes ce qu’il écrit, ce qu’il peint, ce n’est pas vraiment ça qui compte ce soir-là, ce n’est pas de parler des films et des textes, ce serait de supporter le silence, de ne pas se quitter au coin de la rue, sous le panneau d’interdiction de stationner, vers onze heures du soir, sous la lumière bleue des réverbères, de ne pas se quitter avec cette lâcheté au ventre, ce ouf évacué avec un pincement au cœur : il s’en va dans le mois d’août, j’ai failli lui proposer de venir me voir à la campagne, j’ai été prudent, j’ai demandé « et en août qu’est-ce que tu fais ? », il a dit qu’il travaillait en août, cela m’a donné bonne conscience, on n’invite pas en vacances quelqu’un qui travaille, on ne va pas se mouiller, des fois qu’il cesse de travailler pour venir en vacances, ça me faisait peur des vacances avec lui, ses colères, ses volte-face, ses problèmes, j’avais envie de repos, déjà bien assez de se prendre en charge sans la charge des autres, et puis il n’aurait peut-être pas accepté, on ne va pas proposer quelque chose à qui le refusera, et puis bon, j’étais fatigué ce soir-là, content de le voir mais pas trop longtemps, c’est fréquent avec ceux qu’on aime, ils s’appuient sur vous, on en a l’impression, on s’ébroue, nous voilà tranquilles, on ne va pas plonger dans le noir tout le temps, chacun sa vie, l’ennui c’est qu’en parlant ensemble, on a dit tout sauf ce qu’on devrait dire, qui est là, au creux de la joue, comme une chique, crache le morceau, crache, mais personne ne crache, on s’est vu, on s’est parlé, ce n’est déjà pas si mal, si on s’est vu c’est qu’on en avait envie, un beau résultat pour l’espèce humaine, c’est déjà magnifique de se téléphoner, mais qu’est-ce qu’il devient, je croyais l’avoir oublié, non, omis, seulement omis, c’était comme ça pour moi, pour lui comment savoir, la dernière fois c’est lui qui avait appelé, j’aurais dû prêter attention à cela, c’est lui qui appelle, alors on a pris une bière rue La Fayette, à une terrasse, au crépuscule. Il était là quand je suis arrivé, avec ce visage fiévreux qu’il avait désormais, cette barbe, cette haute silhouette, ces vaisseaux éclatés sur la face, il m’a toujours impressionné, là encore plus, le soleil rougeoyait encore, je ne sais plus de quoi nous avons parlé, nous ne nous étions pas rencontrés depuis plusieurs mois, il y avait le boucan des autobus montant vers la Gare du Nord, il buvait déjà une bière quand je suis arrivé…

- Comptine et confidence

…amour en torche torchis d’amour à coups de mouches amour sous roche amour en cendre torture d’amour tordu d’amour tendre amour tendu d’amour d’amour tancé t’en sais rien d’amour mordu d’amour mielleux d’amour amour marâtre amour et mat d’amour mateur amateur d’amour corsé d’amour à cœur d’amour à con d’amour à terre sang d’amour ongle d’amour violé d’amour voilé d’amour coupe d’amour cou d’amour court amour amour de cour crachat d’amour étouffe amour touffe d’amour toupie d’amour étoupe d’amour trace amour mourmoure d’amour où souffle amour en fuite…

- Souvenirs terribles

…Ensuite, du ventre sortent de la poudre, des verges, un

mur

le ciel d’un œil la peau retournée sur

l’os

où glisse une larme

– toi qui porte un habit bleu, sachant jouer du couteau, tu

tais cela sous ta voilette.

– chocs plus rigides qu’amant ne fut jamais sphères noires où claque ta semelle.

(Je le tourne dans mon ventre 1’auréole de mon sein le tripote de

mes doigts

il est là, en moi, m’étoffant de son suc moi, en lui, m’écartant, je piaffe)

Souviens-toi du jour qui ne dura qu’en notre bouche

et partit en fumée sitôt que nous le respirâmes.

Souviens-toi, insomniaque, attaché au remords comme un

cheval aveugle.

Souviens-toi de la coupe de salive que j’offris à ta langue

pour qu’elle chante contre mes dents.

Souviens-toi du premier coup de pioche dans mon cœur

et comme il sonne encore lorsque, levant les bras,

tu t’envoles.

Souviens-toi d’être nu, fragile et sans rêve.

4. Autre souvenir

« Il n’y a pas d’amour qui ne puisse être consolé » : il disait cela, me déchirant de ses lèvres ; dehors, la pluie tombait sur les âmes avec un bruit qui couvrait ses baisers. Parfois il pleurait, mais je n’entendais rien. Dans un coin, seul, il pleurait. Son dos était secoué de frissons. Puis il revenait vers moi et j’ouvrais les jambes. Au matin, il prenait mes doigts, s’étonnant qu’aucune goutte de sang ne s’échappe des ongles, et je devais lui rappeler que nous étions morts. « C’est vrai, j’oubliais, disait-il, nous sommes morts de nous être aimés ».

…Sa tête contre mon flanc s’enfonçait. Elle restait là si longtemps, l’oreille collée à ma peau: j’avais la sensation qu’elle me sortait du ventre – alors je la tirai par les cheveux jusqu’à mes seins. Elle tétait goulûment. Alors je la portai à mes lèvres et elle me dévora. Enfin, je la reposai sur le canapé. Nous restâmes ainsi des heures, elle de profil, avec un sourire idiot tandis que je regardais la télévision.

Le lendemain, j’ai cousu un sac en coton épais et bleu, fermé par un lacet de cuir noir. J’ai mis sa tête dedans et nous sommes allés flâner par les rues qu’il aimait. C’était un dimanche de novembre, beau et froid. Personne ne s’est aperçu que je portais la tête de mon chéri. Au retour, j’ai acheté à manger pour deux. Le dernier jour, avant de l’enterrer dans le jardin, j’ai voulu la dessiner, mais je n’arrivais pas à saisir son sourire – le front, le nez et le menton, ça allait, mais le sourire se tordait. J’ai renoncé.

- Berceuse pour l’amour mourant

Torche m’amour à coups de mouches

M’amour en cendres tordu d’amour

M’amour marâtre d’amour et mat Haut con

d’amour amer M’amour cou d’amour court

amour Crachat d’amour étouffe amour

Toupie d’amour dessine amour Mourmoure

m’amour où souffle amour en fuite

- Lamento

…J’ai ouvert le placard, j’ai jeté ses vêtements à terre, les cravates, le chapeau. J’ai grand peur qu’il ne revienne, me saisisse par l’épaule, me jette à terre, m’étreigne. Son odeur est là. J’ai grand peur qu’il reparte sans me toucher, ou qu’il tombe en miettes,

– Je te baise les pieds, mon chéri. Voici des violettes. J’ai ciré tes souliers. Viens en moi et va-t-en.

– Au delà des montagnes m’attend la charogne et j’ai grand peur de moi et t’offre ma dentelle.

– Allons virer ma belle. J’ai ôté ma cuirasse, jeté mes mains aux pierres. Viens que je t’accroche.

Soudain il n’est plus là et je pleure. Soudain le voici et j’ai peur. Plaquée contre ses os je m’effrite. Une jolie petite fumée s’élève à l’horizon ; l’odeur des champignons sous les feuilles mouillées, un parfum de terre écrasée, l’empreinte d’une semelle, une écorce fendue – mon chéri est là. Sous les bois éclatés je le prends dans mes bras, l’étouffe de baisers. Il suffoque. Le voilà mort sans m’avoir aimée.

- Autre lamento

…Quand il ouvrait les bras, respirant à peine, la terre ruisselait sur ses tempes. Je voyais bien qu’il allait s’endormir d’un sommeil injuste, qu’il était un oiseau prisonnier. Son cœur battait à peine et sûrement plus pour moi. J’ai ouvert les fenêtres mais il s’agrippait à chacune de mes veines, à chacun de mes mots. « Parle plus fort », disait-il, et aussitôt : « moins fort, tu me fais mal ». Je baissais la voix au point qu’elle n’était plus qu’un filet de sueur. Un rapace déchiquetait mon poignet, avide de ma chair, pour s’envoler, droit et haut, loin de mes caresses. Ses ailes battaient dans mon crâne – affreux bruissement.

- Chanson du rapace

L’amour est seul

La nuit est seule

L’aube est seule

L’océan est seul

Le ciel est seul

La gorge est seule

L’écume est seule

La poitrine est seule

Le souffle est seul

Le dernier souffle est seul

La pierre est seule dans la main

La main est seule dans l’écume de la nuit et seule l’aube

Le soleil est seul sur le drap et seul le drap et seule la blancheur du drap sur la face qui ne voit plus

Seul le sang qui ne coule plus dans la veine

Seule la main qui ne porte plus son poids

Seule la voix que ne porte plus le souffle

Seul le souffle d’avoir été seul à l’instant de solitude

- Au coin de la rue

…On devrait se taire, à jamais, c’est pas possible, là, dans la gorge, ses cris sont là, à la place des miens, au moment où je m’y attends le moins, et son visage, sa démarche, en désordre, avec du gris autour, pour tout noyer, il est devenu un homme gris, pas un fantôme, un homme de cendres, c’est difficile de marcher dans les cendres, elle volent, si vous respirez, elles envahissent la gorge, on est obligé de respirer, elles entravent la marche, et il faut marcher, elles vous grillent les yeux, si on garde l’œil ouvert elles vous le ferment, on aime bien voir quand même, et les oreilles pareil, la cendre dans l’oreille, sur les meubles quotidiens, le lit quotidien, le cerveau quotidien, c’est volatil la cendre, pire qu’un corps pourri sous la terre, compact, ou bien il faudrait la ville entière en cendres et moi aussi, des cendres contaminées par le souvenir, alors qu’au cimetière où je suis allé où les cendres sont là, dans le « Jardin du Souvenir », l’endroit que l’on saupoudre de grands brûlés, je cherchais la trace de ses cendres sans les trouver, ça l’aurait fait rire cette recherche, où sont ses cendres, où sont ses cendres, j’étais venu seul, après la dispersion, je m’étais d’abord perdu parmi les tombes, enfin j’y étais, il devait bien y avoir ses cendres, il y avait bien des cendres, les siennes ou d’autres, et des bouquets de fleurs données aux cendres, moi je n’avais rien amené, je lui ai parlé, j’ai fait silence, je lui ai parlé, il se taisait, je lui racontais mon rêve d’une nuit passée, où il m’apparaissait ainsi, en homme gris, cité Rougemont, à côté d’un perroquet, le perroquet disait « bonjour, bonjour », c’était décourageant d’être accueilli comme ça, même dans un rêve, le perroquet sifflait La Marseillaise dans une cage, devant l’Hôtel de Madrid, l’homme gris restait toujours silencieux, « alors, tu es venu », il disait cela enfin, gentil, enjoué presque, moi j’entendais « alors tu n’es pas venu », peut-être avait-il dit ça, venir ou pas, c’était pareil, on vient en intention, c’est l’intention qui compte, venir ou pas, je m’étais déjà expliqué avec lui après sa mort, sûr qu’il comprendrait, l’ennui c’est qu’il ne répondait rien, mais j’avais balayé mes scrupules, j’avais de bonnes raisons de n’être pas venu, d’abord d’autres étaient venus, ensuite je viendrais un autre jour, seul, sans célébration, sans pleurs, cela lui plairait, mais aujourd’hui, il me disait que j’étais venu alors que je n’étais pas venu, non, c’est lui qui était venu, c’est moi qui aurait dû lui dire « alors tu es venu » et lui aurait répondu « je suis là, à côté de toi, puisque tu n’es pas venu me voir partir en fumée », on marchait côte à côte, il avait rasé sa barbe, le timbre de sa voix, la silhouette qu’il revêtait, sa parole pendue à un fil, c’était donc pour moi, les morts n’étaient pas du côté des morts mais aux flancs des vivants, il fallait lâcher la proie pour l’ombre, il était guilleret, j’étais rassuré, s’il m’en voulait juste assez pour guider mes peurs, mes lâchetés, c’est qu’il m’aimait assez, me comprenait, me justifiait, il était mort, moi vivant et nous cheminions jusqu’au coin de la rue, lui mort, bien mort puisqu’il était là, à côté de moi, quand tous les témoins attestaient qu’il était parti en fumée, qu’une trace de cendres avait coulé, il marchait vite pour un homme en cendres et cette marche forcée m’avait réveillé avec un goût de cendres dans la bouche, et j’étais là, devant ses cendres ou celles d’un autre, de quelques autres, à ne plus pouvoir parler, juste des choses comme « cendres, descendre, dégoût », pour n’être pas venu près de lui au mois d’août, on devrait se taire dans ces cas-là, mais on ne peut pas, on cherche à se dédouaner, à ouvrir un peu ses tripes, des fois qu’un peu de cendre en tombe, des mots, c’est pareil, la cendre, les mots, moi aussi j’ai brûlé un peu, non, non, tu t’es donné en spectacle, c’est humain, pour ne pas mourir, voilà, tu tiens l’alibi, pour ne pas mourir, toujours ça de pris, pour ne pas devenir un homme de cendres, enfin, pas tout de suite, je dis tout ça pour le remord, parce que le remord brûle la mémoire, mais très lentement, tout le temps qui reste à vivre.

- Valse-prière du Non

Non arrachement non venir non baiser non partir non pas là non plus pas dit

non

Non blessure qui ne dit non seulement dire non je t’aime non qui ne fut

Non pas non non point l’aube où les mains serrant la mort non pas moi pas moi l’autre non plus Non peut plus

Non qui ne fut non ne clame non

Non de Dieu non amour non exil non lèvre qui ne dit non

Non sueur non sanglot non foutre non dégoût non fièvre non regard non ténèbres

Non d’être non je te prends dans mes bras je te prie d’être moi en toi qui est moi je suis oui peut-être oui voilà je t’enfouis dans mes bras je te crie d’être là oui je te berce oui je ne suis plus là absente enfin pour toi – non

(1992)

L’INCARCÉRATION

Lorsque, suivant mes ordres, je fus incarcéré entre quatre châtaigniers, je n’avais pas imaginé la beauté sublime du paysage. On avait hissé la cage au cœur du faîtage des arbres, non sans mal : la masse des barreaux jointe à celle de mon corps avait donné du fil à retordre aux amis chargés de la besogne – mais ils avaient promis de me percher et tenus leur promesse. L’endroit était solitaire, difficile d’accès, chargé de broussailles, de ronces et de genêts dont l’enchevêtrement rebutait : la vue et l’odeur ne gêneraient pas les promeneurs. Et si quelque chasseur s’aventurait par là, en quête de chevreuil ou de sanglier, eh bien tant pis pour lui. Au demeurant un chasseur ne doit pas être choqué par ce genre de sensations fortes. Je ne cache pas préférer d’autres visites – celles que me rendent mes petits amis de la forêt : buses ou corneilles tendant leur bec entre les barreaux, merles et rouges-gorges se glissant jusqu’à moi, belettes caressantes, rats qui ne me font pas plus horreur que les colonnes de fourmis, les tournoiements de guêpes et les myriades de mouches. Tous ces bruissements, cette agitation, cette formidable énergie me réjouissent le cœur, ce qui m’en reste s’entend. Et la nuit, viennent les chats-huant et les effraies. Rien de tel que la paix nocturne pour jouir de leurs frôlements, du chuintement de leurs ailes. Non, jamais auparavant je n’ai ressenti tant de volupté au fracas des branches sous la burle, à l’envol des feuilles, au poudroiement des gelées blanches, aux voltiges du soleil et de la lune ; jamais le silence minéral des étoiles ne m’a semblé si évident et si proche du silence qui m’envahit chaque jour davantage, à mesure que mes chairs partent en lambeaux dans les becs, les gueules et les rostres. Bientôt je n’aurai plus rien à dire. Les pensées, les songes même n’habiteront plus mes os qui, lavés par pluie et neige, éclatés, poudre de perlimpinpin, formeront, un excellent humus aux repousses de châtaignier.

LA BOÎTE À OUTILS

1

Le serrurier vivait en concubinage avec Madame Roussel, la concierge : aussi l’appelait-on Monsieur Roussel, sans qu’il s’en offusquât. Il portait une casquette à carreaux, une veste en coutil noir, une moustache à la gauloise et se roulait du Caporal. Son couvre-chef ne le quittait jamais sauf quand il saluait Papa, le médecin de l’immeuble. Papa auscultait Monsieur Roussel qui sortait sa boîte à outils. Sa petite taille lui permettait de raboter les portes avec facilité – c’est ainsi que je voyais les choses – : on change souvent les moquettes quand elles s’usent sous le poids des malades. Monsieur Roussel dégondait les vantaux en soufflant dans ses mains. C’était aussi un héros : pendant l’Occupation, la Kommandantur locale siégeait dans l’escalier A. Monsieur Roussel cachait des Juifs dans l’escalier B et des aviateurs anglais dans 1’escalier C. A quoi servait l’escalier D, le plus lointain, le plus sombre, le plus glacé ? Des silhouettes s’y faufilaient.

2

Quinze centimètres de haut, autant de large, vingt-sept de long – quand Monsieur Roussel mourut sa boîte à outils resta chez nous. Pour éviter les confusions. Maman, d’un coup de pinceau noir, y marqua CLOUS. L’inscription s’effaça avec le temps mais elle est encore visible, quoique le C, et surtout le L, soient à peine lisibles. Monsieur Roussel avait fabriqué la boîte, quatre planchettes de sapin patinées de crasse et de taches, de traces de coups de crayon, bleu ou rouge – de ces énormes crayons bicolores que les artisans enfouissent dans la poche de leur salopette. Le couvercle, articulé par deux grosses lanières en toile beigeasse fixées chacune par trois clous de tapissier, se renforce de petites lattes de bois. Percées transversalement, elles permettent le passage d’une poignée en ficelle dont chaque extrémité se termine par un nœud. Deux fers recourbés, tenus par des pointes au corps de la boite, permettent, en pivotant, d’ajuster le couvercle tenu hermétiquement clos. Il y aussi marqué CLOUS sur le couvercle, mais on ne distingue plus que les trois premières lettres. Maman, qui était artiste-peintre, a dû placer des tubes de couleur dans la boîte, à moins qu’elle ne l’ait manipulée, les doigts encore tachés de bleu de Prusse et de vert Véronèse : il y a des traces un peu partout.

3

Vingt-neuf ans après, la boite est pleine de femmes nues qui se dorent au soleil. Quand elles s’offrent ainsi aux ardeurs des ultra-violets, on ne peut les approcher qu’avec des désirs candides. Voulez-vous un peu de thé, ou bien une orangeade ? Encore ai-je l’impression de les sortir d’une quiétude éternelle. Elles s’offusquent d’être découvertes, là, entre elles, dans le gynécée de l’aube du monde. Bien qu’il soit quatre heures de l’après-midi (une heure honnête) et que je passe par hasard, elles me soupçonnent de les épier, alors qu’innocemment je vaquais à des banalités, ignorant tout de leur présence et de leur nudité. Elles esquissent le geste de ramener un bout de paréo sur leur ventre, en abandonnent aussitôt l’idée : je les aies déjà vues, non ? Et puis zut, la grève est à tout le monde, voilà ce que je pense. L’œil en coin, je répète : une orangeade, non ? et elles acquiescent, mollement outrées de mon insistance, de cette tentative de me réapproprier la plage. Elles estiment peut-être que je suis un cochon, mais elles ont accepté la proposition. Le résultat avant tout. Illico, je reviens avec les verres et la boisson, elles se laissent servir, sirotent en se demandant : combien de temps va-t-il rester là ? Et je reste à boire en jouissant de la beauté de leurs seins, jusqu’à ce que, faisant comme si je n’existais plus, elles se replongent dans le sable blanc, bras et jambes écartés, cambrées vers les rayons, échangeant vaguement quelques propos intimes confirmant que je suis étranger à leurs yeux : leurs corps brillent au soleil, c’est la seule chose qui compte. Et, quand l’une se retourne, offrant ses fesses au ciel, tandis que l’autre s’étire, le cou gonflé comme si elle suçait de la neige au sommet du Mont Blanc, je comprends enfin : il n’est que temps de refermer la boîte de Pandore.

4

Avant d’en arriver là, avant d’avoir ouvert la boîte à outils, j’avais totalement oublié l’objet dans l’armoire de la salle à manger. Elle y somnolait, emplie de clous rouillés. Trois fois l’an, j’y jetais un œil dans l’espoir – toujours vain – de trouver de quoi accrocher un tableau au mur. Puis j’avais prêté la maison à une amie sculpteure – une histoire de félins à nourrir en mon absence, six gaillards en pleine croissance, plus une chatte centenaire à soigner. Un mois passe, l’amie rend la maison, m’invite à dîner chez elle, et, comme je prends congé, me tend un paquet joliment ficelé : « – Je t’avais emprunté cela », dit-elle. Cela pèse plutôt lourd, bringuebale. « – C’est fragile, non ? » « – Non. » Chez moi, avant d’ouvrir le paquet, je le secoue doucement : il fait un petit bruit de hochet, à la fois doux et sec quand on l’approche de l’oreille. J’ai eu l’idée de me contenter de ça – du tintement mystérieux. Puis, brusquement, dans la nuit, j’ai déchiré le papier. La boite à outils de Monsieur Roussel ! Une sculpteure a besoin d’outils, ai-je pensé, mais je trouvais l’affaire louche. J’ai ouvert la boîte. Elle était pleine de femmes nues qui se doraient au soleil.

L’AURORE

« Cela s’appelle l’aurore, n’est-ce pas, l’aurore aux doigts de rose ? » dit-elle. « C’est un moment que je déteste. On en prend plein la gueule. Ah non merci ! C’est tout juste bon à se fourrer au fond du lit – ou à se faire fourrer ». Comme je lui fais remarquer le manque d’élégance de ses propos, elle rejette la couverture, apparaît nue, jetée en travers du drap. Elle brandit la main droite : « L’aurore, je l’ai au bout des doigts. Ce n’est pas poétique, ça ? ». Dehors, le soleil d’hiver s’ajuste entre les cheminées, vient claquer sur ses seins, ricoche contre ses ongles, rend transparentes ses phalanges où je pose mes lèvres. « Ah, tu fais de l’ombre ! ». Elle me saisit la tête, la fait glisser jusqu’à sa touffe et murmure : « J’aime l’ombre ». Cette ombre-là est salée, amère, épaisse de la nuit où j’introduis ma langue. Je ne sens rien que cette huile où se perd ma salive et le mouvement s’amplifiant de son con. Soudain elle rit : « Tu n’es qu’on cochon dans l’ombre », et son ventre tremble, ses cuisses m’enserrent d’un étau, à croire que mes tempes explosent. Elle gémit si fort que les voisins doivent entendre, puis s’apaisant : « Tu as vu le brouillard ? ». Si je l’ai vu ! A en suffoquer. C’est un nuage où perlent la transpiration et la rosée. « Tu vois le brouillard ? Tu sens le brouillard ? C’est toujours comme ça à l’aube ? » Sa main est venue frôler mon sexe : « Mais c’est une barque, non : un cargo, non : un transatlantique ! Queen Victoria ! Queen Elizabeth ! Normandie ! Lusitania ! France ! ». La diablesse oublie-t-elle que la moitié de ces paquebots ont coulé ? L’instant d’après, elle hulule : « Je suis la sirène de brume, je guide le navire », puis elle ne dit plus rien, sa bouche roulant la coque du vaisseau au point qu’il manque décharger sa cargaison. « Allons, il faut entrer au sexe », elle lance cela d’une voix si droite et si fluette – mais c’est elle dont les vagues m’enclosent et tanguent, elle me chevauchant, ménade muette, poitrine dressée dans le contrejour, dans le brouillard de ses yeux clos, dans l’aurore de son ventre, elle dont la sueur est brume et lumière d’aube m’emmenant à oublier dans un même tourbillon silencieux d’étincelles et d’étoiles filantes la nuit et le soleil levant.

LA DOUANE

Les petits morts ne sont pas d’accord : je ne suis pas allé leur rendre visite. Ils sont restés dans le brouillard et les perles de pluie, à suggérer : « Direction Nord-Nord-Ouest, orientation résurrection, pôle et vent de Travers. Hardi ! Tiens bon le cap, gabelou ! » « Douanier ? » rétorquai-je. « C’est ça, garde-frontières, garde-fou, les fougères sont cramoisies ». C’est donc ainsi : qui ne salue pas les petits morts le jour de la Nativité reste en lisière du royaume des défunts et du vif. Cela s’accomplit sans pleurs ni grincements de dents, tel le songe cristallin d’une princesse somnolente à l’estomac gavé de merles et d’arsenic. On tient le poste. Quiconque s’approche est étiqueté (empreintes, haleine, tessiture, généalogie, espérance de vie). Quiconque (à l’exclusion des mésanges, renards, punaises volantes), quiconque franchit le fil n’y coupe pas : « Qui vive ? » – mais je sais déjà à qui j’ai affaire. « Z’allez voir les petits morts ? Z’avez déraison ? D’excellentes raisons ? » – mais je connais dès avant leurs raisons. « Z’avez pas peur? » – je n’ignore rien de leur terreur. « Z’avez envie de passer ? « . Puis je leur explique, oh bien patiemment : il faut payer, se dépouiller, oui, passer nu – et j’arrache leurs vêtements. « Plus rien, c’est la règle et vos pensées vous les gardez pour vous ». Personne, jamais, ne se rebiffe ou si peu (dans ce cas, section d’un doigt). Je les accompagne un bout de chemin. Ne pas oublier, dixit le règlement, d’évoquer l’arc-en-ciel au bout du chemin. J’évoque donc, sommairement. Les passants m’avaient prévenu, les petits morts, sont d’une extrême sensibilité : un peu de ciel bleu et ils fondent, un coup de pied au cul, ils se noient dans un verre de porto et le silence les prend à l’instant où ils s’y attendent le moins.

J’étais devenu douanier assermenté. Passé le temps où j’y trouvais de la drôlerie, je découvris l’immense monotonie des passagers, leurs gueules de crépuscule, leur effarement subit : « On y est déjà ? » Un oiseau pépie et ils ne l’entendent plus. « A ce moment-là, m’avaient conseillé les petits morts, parlez-leur résurrection. » « Résurrection à des oreilles bouchées ? » « Parlez résurrection et vous serez surpris ». Je le fus : les passants frémissaient, frétillaient. S’ils l’avaient pu ils auraient ouvert les yeux. En eux, le ciel s’éloignait sans fin, sans même la lumière d’un souvenir. Ils croyaient aller vers la résurrection des corps mais l’archange du plaisir n’était pas au rendez-vous. Des fils glissant l’un sur l’autre, voilà ce qu’ils étaient devenus ; des fils s’usant l’un l’autre sans jamais se toucher. Non, je n’invente rien : ces morveux voyaient leur substantifique moelle s’effondrer sur elle-même à mesure qu’ils pensaient progresser vers leur apothéose. Leur éternité ne tenait plus qu’à un fil extraordinairement fragile et ils ne s’en doutaient pas. J’ai encore en mémoire cette réflexion d’une femme à la peau blanche et aux cheveux de jais: « Jamais je ne me suis sentie aussi légère. C’est comme si j’avais perdu tous mes malheurs ».

LA FILLE DANS LE FAUTEUIL

S’il l’avait invitée c’était pour ne pas y toucher. Le soir, elle se lovait dans le fauteuil club et tout dans ses formes avouait qu’elle était grâce alanguie, féline assoupie – carrément endormie, pensait-il. Elle était gourde sans être idiote, et ce mélange d’eau somnolente, de petit soleil embué, de hanches généreuses s’avérait plus excitant que prévu. Quand il l’avait invitée, il gardait le souvenir de doigts aux ongles bombés, de quoi le refroidir. Mais où avait-il inventé cela ? Ses doigts étaient charnus et longs, les ongles plutôt effilés. Et puis, alors qu’il l’avait connue désespérément sobre, elle buvait du gin-fizz. Un demi-verre suffisait à lui délier la langue. Elle babillait, parlant de chats, de chiens et de littérature, un mot dont elle ignorait les excès en dépit d’études de lettres encore fraîches. Lui, l’aurait bien initiée aux mystères et aux affres de la création – d’autant que, relevant ses bras longs et ronds, elle dévoilait des aisselles rasées, où les poils commençant de repousser titillaient sa vue. Il aurait bien joué à l’oncle, un rôle auquel le prédisposaient l’âge et l’embonpoint – mais il subodorait des ennuis sans fin liés aux fragilités de la fille. Ah, s’il s’était agi d’une petite bourgeoise, l’affaire aurait tourné autrement, mais l’absence totale de malice de l’héroïne ne prêtait pas au libertinage. Neuf sur dix à parier qu’elle était vierge ou presque. A moins qu’elle ne cachât son jeu ? Il la traitait en nigaude mais s’apercevait qu’elle redoutait d’être perçue comme telle. Du coup, elle en rajoutait, accentuant un accent traînant, quasiment lyonnais, et, du cœur de cette gouaille, surgissait une souffrance touchante, une barrière qui interdisait le contact. Comment franchir la barrière ? Un soir, il avait eu le culot de lui faire la morale : quel dommage qu’une fille aussi intelligente, aussi sensible, ne s’affranchisse pas des pesanteurs de la vie, ne s’élance pas (il n’avait pas précisé vers qui), tu vis très en deçà de tes capacités, tu as un potentiel formidable, etc. Sur le moment, il pensait presque à ce qu’il énonçait, il en était ému, oui, sans percevoir que cette émotion venait de son propre élan. Elle n’avait rien répondu, paraissant seulement acquiescer. Mais, dès lors, chaque dîner était devenu si pesant qu’il redoutait la suite – leur réunion digestive, chacun assis face à face dans un fauteuil, tournait, lentement, méthodiquement, au psychodrame. Elle avait des emportements subits, se lançait dans des analyses politiques sauvages, puis retombait dans des fadaises ; lui n’avait qu’une hâte : quitter la salle à manger et cette compagne aussi insatisfaite que lui. Il guettait le moment où elle lui annoncerait son départ de la maison, espérant toujours qu’un incident l’anticiperait. Un climat de langueur armée s’était installé entre eux, brusquement rompu lorsque, invités ensemble chez des amis, elle avait raconté comment il l’avait sermonnée, ajoutant qu’il la prenait pour une imbécile. Les amis avaient détourné la conversation et tourné l’incident à la blague. Il l’avait blessée ce soir-là, profondément sans doute – non seulement en fouillant une plaie, mais faute d’avoir perçu qu’à travers ses paroles maladroites il avait tenté, lui, de franchir la barrière sans se l’avouer : le plus coincé des deux n’est pas celui que l’on pense. En fait, essayant de sauter l’obstacle, il s’était en même temps arrangé pour dresser une barrière infranchissable. Il s’était empêtré et elle l’avait regardé s’empêtrer. Il lui avait manqué un peu d’humour, un peu d’audace : avouer par exemple qu’il se conduisait en cuistre pour masquer son trouble et sa timidité. Ou laisser déraper ses lèvres, le soir, au moment de la bise traditionnelle. A priori, du moins le pensait-il, elle n’aurait pas été contre. Lui avait-il seulement demandé – autrement que par politesse – ce qui l’intéressait, elle, dans la vie ? Aucun souvenir. En fait il perdait le contrôle de la situation. Plus les jours s’égrenaient avec une lenteur désespérante, moins il avait de prise sur la jeune personne. Maintenant, il redoutait d’ouvrir une porte, le timbre de sa voix le faisait sursauter, il lui conseillait vivement d’aller se promener (lui, n’est-ce pas, devait travailler) ; il lui trouvait des copains pour l’emmener visiter, sans lui, les châteaux en ruine de la région. Le pire était resté cette excursion en montagne avec le cousin, une longue marche en pleine chaleur. Il n’avait pu refuser d’être de la partie. Et le cousin les avait laissé seuls, à trotter sous le soleil, par discrétion, comme s’ils étaient un couple d’amoureux. Elle allait devant, nonchalante, couronnée de mouches ; lui ne desserrait pas les dents, refusant jusqu’au plaisir du paysage, une splendeur obscurcie par la promeneuse, apparemment indifférente à son silence, à la beauté des sommets frôlés par le couchant et au tourbillonnement des insectes. A la fin, ils s’étaient allongés dans l’herbe, à distance excessive l’un de l’autre. Il aurait aimé qu’elle parle tant la tension devenait insupportable. Mais elle n’avait pas desserré les lèvres jusqu’à ce que le cousin les ait rejoints. Le lendemain, quand, enfin, elle avait annoncé son départ, il avait fait mine de vouloir la retenir, peut-être bien même souhaitait-il vraiment qu’elle reste, elle le laissait en plan, avec ses désirs contrariés, son amour-propre blessé, elle l’abandonnait pour toujours. Brusquement, elle avait lancé : « – Ça aurait pu être pire. » « – On ne s’en est pas si mal tiré » avait-il répondu. Le silence était retombé sur cet armistice conclu au débotté – preuve qu’elle n’avait jamais été dupe des hostilités engagées sitôt qu’elle avait franchi le seuil de la demeure. Combien de temps serait-elle restée ? Ils avaient fait le compte : dix jours. Mais c’était énorme ! Maintenant, elle s’était remise à discourir, mêlant des jugements péremptoires sur les parfums à la mode aux souvenirs d’un récent voyage à Prague, mais, cette fois, il n’en était pas agacé : non, il se contentait d’écouter les murmures de sa voix, seulement bercé par leur rythme. Quand elle était allée tirer de sa valise un album consacré à la ville de Kafka, ils l’avaient feuilleté de concert sur le tapis et la pénombre allait bien aux photos des rues enneigées. Quand leurs doigts s’étaient rejoints sur une vue de la Vistule, ni l’un ni l’autre n’avaient paru surpris. Elle avait appuyé son front contre le sien, posé les mains sur ses épaules. Il avait fait de même, ensuite, lentement, ils s’étaient caressé les épaules, le dos. Il avait enfoui la tête dans l’odeur de sa chevelure et commencé de promener les lèvres dans son cou. Tout cela avait bien duré dix minutes, le temps qu’il la sente frémir. Alors, il avait effleuré sa bouche. Et là, à voix basse, elle avait dit : « – Ça me dégoûte d’embrasser quelqu’un que je ne connais pas ». Puis elle avait ajouté : « – Tu veux autre chose ? » Il avait secoué la tête, bêtement. Et elle : « – Parce qu’il y en a qui veulent autre chose ». Il s’était senti glacé. Machinalement, il avait continué à la caresser, enfin ses doigts s’étaient immobilisés. Elle ne le regardait plus, du moins était-ce son impression – mais l’obscurité était tombée, peut-être se trompait-il, en cela comme en toutes choses concernant la visiteuse. Il ne lui restait plus qu’à la reconduire vers sa chambre où elle s’éclipsait d’un « bonne nuit » lourd de sous-entendus, pensait-il, comme, le lendemain, il la ramènerait à l’autocar, restant lâchement soulagé, seul dans son fauteuil club, à la traiter de mijaurée, convenant qu’elle avait su se venger – et comment ! -, à moins qu’il n’ait rien compris du tout, ce qui paraissait possible, pas consolant mais possible. N’avait-elle pas, en le quittant, déclaré : « – Tu es un homme courtois » ?

LA GUILLOTINE

Quand j’étais dans la déchéance, j’avais vendu les meubles. Tout y était passé sauf la guillotine à cigares montée sur une tablette en acajou. Je m’étais raccroché à elle parce que mes amis continuaient à m’offrir des cigares. C’étaient des amis imperturbables et ils estimaient que je devais continuer à tenir mon rang. Je comprenais bien qu’ils m’aidaient à leur façon, leur maladresse était touchante. Puis, la guillotine était belle sous le soleil d’hiver dans la grande maison vide, et elle me servait vraiment, pas seulement pour les cigares : en aiguisant la lame avec une queue de rat, j’avais obtenu un coupe-ongles pour petit doigt. Il m’arrivait aussi de trancher dans la lunette du jambon, roulé en cigare précisément, et de faire d’une pierre deux coups : j’obtenais de minuscules rouleaux à la fois économiques et esthétiques ; je graissais la lame, préservais son fil de la rouille et obtenais un meilleur rendement pour la coupe des cheveux – travail délicat s’il en est : ceux des morts de la famille, sortis de leurs enveloppes jaunies, passe encore. Le trépas et l’armoire où ils étaient conservés les avaient rendus secs et naturellement cassants. Mais les autres, ceux des copines que je coupais dans leur sommeil, ceux récupérés en touffes dans le bac à douche, c’était une autre paire de manches. Il fallait aiguiser la lame à l’extrême, tendre les cheveux au maximum (les blonds, fragiles, plus encore), opération requérant de s’agenouiller, de pincer une extrémité du cheveu entre les dents avant de le passer dans la lunette de la guillotine et d’en saisir l’autre extrémité de la main droite, enfin, de l’index gauche, d’appuyer d’un coup très bref. Cela fonctionnait une fois sur deux, presque aussi bien que pour la ficelle à volaille, moins bien que pour les mots à qui on tranche la tête ou la queue avant qu’ils aient le temps de souffler. Pas de sang, plus de vie!… J’ai raccourci des exploits d’huissier, des vers, des pattes de mouche, des symboles et des métonymies, amputé des alexandrins. Cela, et les rognures d’ongle, et les débris de cigare, et les cheveux en beaucoup plus que quatre, remplaçait avantageusement le bureau, le dressoir, le buffet de la cuisine et la télévision. Les tas avaient fini par être si gros que j’en avais bourré des vieux tissus obtenant ainsi ce que je nomme coussins-guillotine. Depuis, chaque samedi, je les vends au marché. C’est un bon petit commerce. De semaine en semaine, je me refais une santé, encore quelques mois et je pourrai me racheter des chaises. Bien sûr, il s’agit de coussins miniatures, très pratiques pour asseoir des poupées, épingler une Légion d’Honneur ou une oreille coupée.

LA PENTE

L’autobus dévalait la pente — les autobus dévalent toujours une pente, et presque toujours la mauvaise pente. Il était donc sur la mauvaise pente : une belle pente dressée d’arbres rouges, des sortes de cyprès, mais aux feuillages effilochés à la manière des structures résultant de la collision de deux galaxies ou, si l’on préfère, des touffes de gui emmaillotant de bourrelets un tronc aussi décharné que le bras d’un rescapé des camps de la mort. Ces bras ou ces arbres, anormalement élevés, formaient des flammes sur les collines tapissées de béton rose saumon. Paysage surprenant, mais défilant à toute vitesse : le passager de l’autobus n’avait pas le temps d’en analyser une parcelle qu’elle avait déjà cédé la place à une autre – de sorte que cet emboîtement d’instantanés s’apparentait à une succession d’entonnoirs où tanguait un autobus. Le passager aurait préféré se trouver ailleurs, mais, puisqu’il était là, il profitait – mains cramponnées, pieds arc-boutés – de la situation, de la vue imprenable sur les dômes qui hérissaient la ville, les virages multipliant les points de vue et les peurs. Enfin, arrivant au bas de la pente, il se trouva au niveau d’un tas de chiffons noirs, troupeau accroupi de vieillardes, que l’autobus, dans son ultime tournant, frôla. Non, il ne les écrasa pas, mais il s’en fallut d’un cheveu. Alors le passager se souvint d’un tableau et de plusieurs fusains que sa mère avait faits presque trente ans auparavant : ces arbres-flamme y étaient, et ces femmes assises. Aujourd’hui, l’autobus dévalait du ciel où tendaient les arbres, vers la cité gardée par des sentinelles sombres et mendiantes, et le passager, crispé mais curieux, songeait que la ville avait bien changé, oui, changé au moins autant que lui. C’était même le jour et la nuit par rapport au bon vieux temps de la peinture à l’huile et du fusain né des entrailles de la terre comme tout charbon qui se respecte, et dont les mendiantes, aux portes de la cité, étaient revêtues – vêtements splendidement usés, aussi dégradés que le noir tissant le papier Canson maternel. Et dire que l’autobus, son autobus, avait failli écraser cela. En vérité, il était un mauvais fils sur la mauvaise pente, prêt à saccager les valeurs les plus sacrées sur son passage, ces femmes-fusains, mendiant son intérêt, à peine agitées par le vent – la main de sa propre mère, oui ! Voilà ce qu’il avait manqué massacrer. Et les arbres rouges étaient des signes qu’il n’avait pas su décrypter à temps, emporté par le bolide des transports en commun, c’est à dire des plaisirs les plus grossiers. Les cyprès étaient des gardiens, des phares, des cierges, des quenouilles ensanglantées, des mèches vissées dans le ciel pour éviter l’hémorragie passagère dont lui venait d’être victime – c’était ça l’autobus : son énergie, à peine contrôlée, menacée d’accident à chaque virage de sa vie. Enfin, le véhicule avait cessé sa course folle, rendant le passager à son but : on croit prendre l’autobus et on paye sept francs le destin. On débarque en plein été dans une capitale méconnue, « et c’est très bien ainsi » pensait le passager. Répéter cette phrase créait en lui une plage de silence qui s’étendait à la ville entière : le passager avançait désormais dans un monde muet – et les gens, les choses, les immeubles, les chiens, à force de n’être plus entendus, avaient fini par s’effacer à mesure que le passager marchait. Lui aussi avait fini par arrêter ses pas qui ne le menaient à rien ni à personne. Désormais, il se tenait à disposition. Un autre autobus surgirait peut-être oui ou peut-être non, mais il n’était pas sûr qu’il stoppe à la hauteur d’un passager devenu invisible à ses propres yeux. Peut-être l’autobus écraserait-il son improbable passager.

LE CHAPEAU

Une femme au chapeau décoré de violettes assiste à un enterrement. Elle ôte ce chapeau, le pose dieu sait où, troublée par la cérémonie, l’a oublié. Et voici que, pendant la messe des funérailles, son voisin de banc lui souffle : « – Dis-donc, ce n’est pas ton chapeau ? », et, de la tête, il désigne la bière : le chapeau trône sur le cercueil. Sa propriétaire ne peut réprimer un fou-rire, bientôt une partie de l’assistance se gondole mezzo vocce. Quel employé des pompes funèbres a pris le chapeau aux violettes, traînant par terre pour une couronne ? Ce qui est rond et porte végétaux mélancoliques est, pour un croque-mort, une couronne, la rareté des chapeaux – même dans les enterrements – vaut bien une distraction. Il peut aussi s’agir d’une blague. Les croque-morts ont toujours eu l’esprit farce. Bien qu’il soit d’un goût douteux de faire porter le chapeau au défunt, la chose est envisageable et pas plus saugrenue qu’une décoration épinglée sur coussinet ; puis le cher disparu adorait peut-être les violettes, voire la femme au chapeau, justement parce qu’elle avait la singularité de porter des chapeaux fleuris qu’il aimait lui ôter ou lui voir ôter ou remettre quand ils se quittaient, à moins qu’il ne l’ait supportée en dépit de cette manie des chapeaux, pour d’autres qualités. De toutes façons le chapeau marquait leurs relations, il en était l’image de ralliement : il est logique qu’il figure en hommage sur le cercueil, d’autant que la femme a pu choisir de coiffer ce jour-là le chapeau aux violettes en souvenir d’un épisode de leur amitié ou de leur amour, ou de leur première rencontre – il l’avait remarquée à cause du chapeau -, ou les premières fleurs qu’il lui avait offert avaient été des violettes. Que le chapeau passe de la tête de la femme au bois du cercueil est un clin d’œil du destin qui a réuni cet homme et cette femme ; leur alliance doit continuer par delà la mort. J’ignore comment la femme récupérera son chapeau, si elle le pourra, si elle osera le réclamer aux porteurs, si elle le raflera discrètement ou si quelqu’un de l’assistance s’en chargera pour elle, si le chapeau, enfourné dans le fourgon mortuaire, descendra dans la fosse parmi les fleurs jetées sur la bière, s’il se mêlera aux couronnes sur la terre fraîche. Il semble plus logique que la femme reprenne son bien, hésitant à replacer sur sa tête le chapeau aux violettes dans le cimetière ou sur le chemin du retour, le tenant maladroitement à la main, avant, revenue chez elle, de le placer sur l’étagère d’un placard où les violettes se décoloreront lentement. Peut-être même la femme renoncera-t-elle à porter des chapeaux, mais cela m’étonnerait.

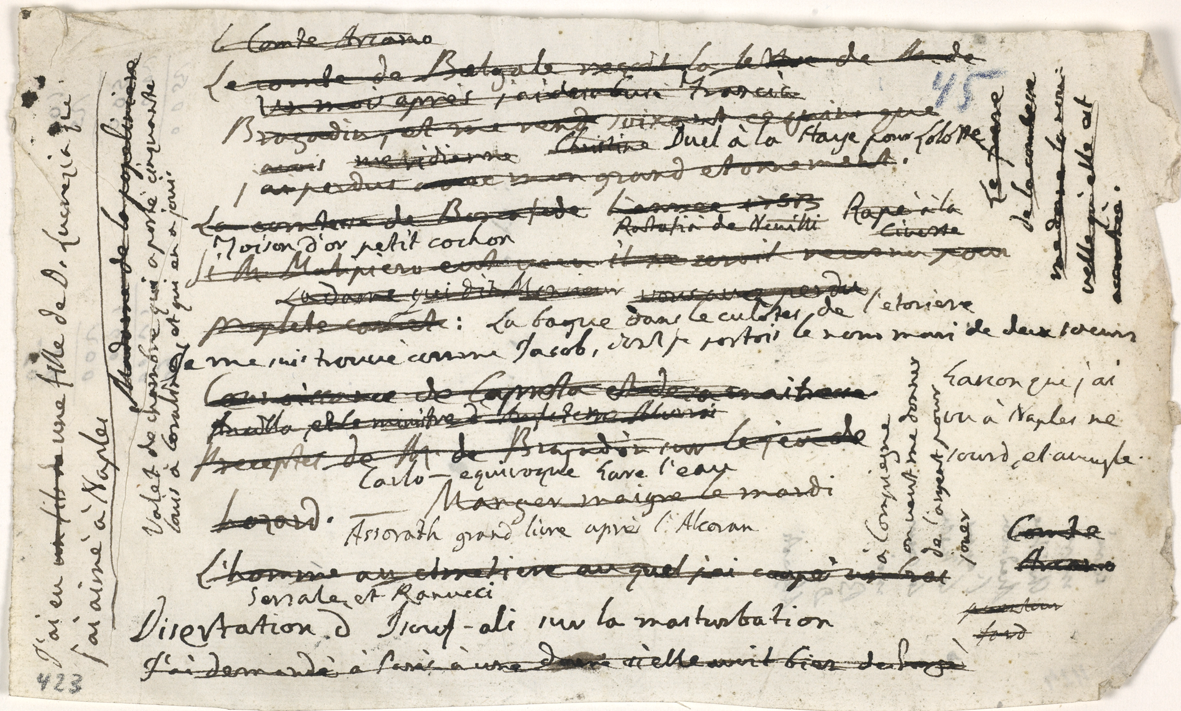

LE JOURNAL D’UN SÉNÉGALAIS

Nous savions tous que le Sénégalais écrivait un journal mais nous n’aurions jamais imaginé qu’il s’y tînt, et pratiquement chaque jour.

Il prenait des notes pendant son service, ce qui était assez désagréable : il pouvait s’éclipser, brusquement, laisser les assiettes, l’astiquage des souliers, le jardin. Il pouvait s’absenter. Ce n’était pas forcément pour écrire son journal, mais nous y pensions – forcément. Mis à part cela, il était irréprochable : nous avons donc accepté ses lubies. Après tout, s’il avait été énurétique, ç’eût été pire.

Jamais nous n’avons vu ses cahiers. Il devait courir dans sa chambre où il les avait cachés, et griffonner, à la diable, ses impressions.

Nous avons toujours ignoré d’où lui venait ce goût pour l’écriture. Bien sûr, il avait été à l’école chez les Pères Blancs, mais cela n’explique pas tout. Du reste, il lisait aussi le journal, pas de manière régulière, mais assez fréquemment pour se tenir au courant de la Colonie.

Peut-être y avait-il un lien entre cette lecture d’un journal et la tenue de son journal ?

Sa vie était insignifiante mais il a tenu son journal durant trente-sept ans.

Il était attaché à son journal presqu’autant qu’à notre famille.

Ici, hormis les jeunes filles, personne n’écrivait son journal, sauf le Sénégalais.

C’était peut-être pour se rapprocher de nous ?

Il utilisait des cahiers de brouillon et un crayon. II a dû en noircir des pages blanches !

S’il n’avait été docile comme un agneau, nous aurions pu craindre qu’il nous espionnât – mais nous n’avions rien à cacher – et le fait qu’il soit resté à notre service si longtemps, et sans anicroche, était rassurant.

Il écrivait aussi le soir : la lampe à pétrole brillait tard dans sa chambre. C’était une attraction, lorsque nous étions enfants, d’aller l’observer par la fenêtre. Il était penché sur la grande caisse qui lui servait de table. Il écrivait debout. Nous pensions que c’était pour éviter de s’endormir.

Evidemment, nous l’avons questionné, quand nous avons vu que cela durait. Mais il se contentait de secouer la tête, négativement.

Sa femme ne savait ni lire ni écrire. Elle aussi le regardait, assise dans la chambre. C’est elle qui rangeait les cahiers : il avait aménagé plusieurs casiers à bouteille en étagères.

Si nous l’avions voulu, nous aurions pu nous introduire dans sa chambre et consulter, ou prendre, ses cahiers. Mais notre curiosité n’était pas assez forte. L’habitude l’avait émoussée. Il nous amusait avec son journal – au début. Puis, nous avons oublié, oui, oublié. Il avait bien le droit de vivre aussi pour lui, disions-nous.

LE POTAGE

« – Vous reprendrez bien un peu de potage ? » dit-elle. Et elle lui verse la soupière sur la tête. Il fait une drôle de tête. Elle rit de son rire flûté, sans pouvoir s’arrêter. Enfin, tandis qu’il s’essuie, elle ajoute : « – Heureusement c’était tiède ».

Cela faisait longtemps qu’elle en avait envie. De le voir dégoulinant, les brins d’oseille semés sur son crâne chauve, lui procure du bien-être.

Il ne dit rien. Finalement elle l’aide. « – Pauvre chou, mon pauvre chéri, votre femme n’est vraiment pas sérieuse. » Elle passe une serviette sur le nez, nettoie les paupières. La chemise aussi est trempée. Elle a l’impression de procéder à une toilette mortuaire – heureusement qu’il y a l’odeur de l’oseille, sucrée, un peu amère.

Quand il se lève, elle craint qu’il ne se mette en colère. Aussitôt, elle pense avoir affaire à un scorpion : il suffira de l’écraser de la pointe du soulier. Lui la regarde de ses yeux globuleux, bleus, toujours injectés de veinules. Non, c’est inattendu : il la désire. Alors elle recule jusqu’à la porte, criant que s’il veut de l’eau froide, un seau d’eau glacée, elle est à sa disposition. Il la maintient contre le chambranle (elle sent le bois s’enfoncer entre ses omoplates) et déboutonne son chemisier. Puis, tandis qu’elle s’apprête à cracher, brusquement, il l’écarte et sort en sifflotant Tiens, voilà du boudin.

LES BRUITS DE LA RIVIÈRE

De la prison, on entend les bruits de la rivière, le vent les porte, ils traversent le champ de blé, froissent les coquelicots, butent contre la muraille, escaladent le no man’s land planté de miradors, s’accrochent à l’enceinte intérieure avant d’agripper les barreaux des fenêtres.

Les bruits de la rivière glissent dans les couloirs jaunes et bleus, entrent dans les cellules, frémissent sous les doigts des prisonniers. Les prisonniers crachent dans leurs paumes et les bruits de la rivière restent collés à la peau.

Ils se bouchent les oreilles pour mieux entendre les bruits de la rivière, ils se caressent pour sentir les bruits de la rivière envelopper leur sexe, ils s’endorment dans le berceau de la rivière.

Quand ils rêvent, c’est aux micmacs de la rivière, à ses viols, ses couteaux, son fric, ses juges, ses avocats, ses matons, ses égorgements, ses assistantes sociales, ses doses, ses embrouilles, ses clandestins, ses putes, ses cigarettes, sa réinsertion, ses femmes, son aumônier, ses psychologues, ses rues, ses flics, ses enfants, ses fouilles, ses morts, ses casses, ses rochers, ses tourbillons, ses godasses, ses poissons, son sang, son foutre, son cul, son con.

Assis dans la rivière, ils taillent une pipe, une bavette, une prière, s’enfonçant une seringue dans la vase, envoient une carte postale, s’épongent le slip. Ah, c’était bon comme une baignade – à s’en dorer la peau comme à la télé, à se pendre dans la nuit !

MARIÉE !

La mariée était trop belle, ils l’ont pendue dans l’escalier. C’était le soir du printemps, la mariée rafistolait sa traîne. Les blancs et les noirs en tulle. Ils l’avaient allongée sur le lit grenat. Ils lui avaient sectionné les cuisses et les bras. La mariée était devenue un torse blanc. Ils trouvaient très bien qu’elle ait conservés le ventre et les seins. Ils trouvaient les seins dodus et le ventre adéquat. Avant tout ça, ils avaient traversé l’Achéron. – C’est une brave fille, une brave petite paysanne, disaient-ils. Le genre de femme qu’il nous faut. Ils avaient proposé le mariage, ils fournissaient la robe – arrachée à une morte – Autant que ça serve. Et maintenant la mariée est là, d’un côté, et les voiles, de l’autre. – C’est du tulle, ça ira avec les jarretières. Je n’ai pas encore parlé des jarretières et de leurs jolis rubans en satin rouge. Je n’ai pas non plus évoqué les amours de la mariée, ni son nom que j’ignore, ni du ciel galopant à toute berzingue, brûlant les coucous – le vent gelé. Rude printemps. Je dis ce que j’ai vu. La mariée est transportée dans une étoffe de grossier coton noir que le poids de son corps semble transformer en hamac. On la dépose sur le lit grenat. Les voiles, autour, raides comme des somnambules. On éteint la lumière. Début de soirée. La mariée, les yeux écarquillés, reste muette. Les jarretières. Des tisons. La nuit n’est pas obscure, pas vraiment. Une nuit sans protocole. Une noce bâclée. Beaucoup de prétendants. L’odeur du mariage. Les rubans voltigent. Le printemps ne se fait aucun souci, le printemps dans la boucherie. Pour chaque cérémonie, précise le mode d’emploi, prévoir deux voiles : l’un blanc, l’autre noir. Pas d’explication. La mariée est au courant. Coutume locale. Les chats viennent sentir, mais avec prudence. Prévoir de la musique. Quelque chose de sec et de répétitif. Penser à un paysage. Exotique peut-être. Intemporel, plutôt : quelque chose qui n’entrave pas les ébats, ni les découvertes. La mariée écoute. Les poutres grincent. Une bobine de fil se dévide dans la pénombre. La mariée respire. La mariée écarte les jambes. Surprise : la mariée n’a pas de jambes. Cela ne l’inquiète pas et cela n’intrigue personne.

NUIT ÉCLOSE

Oui, il avait été lâche et paresseux de n’être pas resté pour assister aux derniers moments de la morte. Du reste, c’était toujours comme ça désormais: dès que les ultimes instants se profilaient, la petite boîte se fermait dans sa tête. Il sentait que cela allait arriver, que les chers pas encore disparus risquaient de s’éclipser dans les heures à venir – et c’est lui qui, sans le faire exprès, s’éclipsait : une force invisible le poussait à l’extérieur de la chambre, de la maison, de l’hôpital. Pire : il savait qu’il allait en être ainsi, que ce n’était pas bien, et il le faisait quand même, se bâtissant un alibi auquel il ne croyait pas alors même qu’il l’énonçait – elle ne va pas mourir tout de suite, le coma va durer, elle a encore des forces, etc. – et il fuyait. La petite boite dans sa tête commettait un délit de fuite, de non assistance à personne en danger de mort. Dès qu’elle se refermait, la petite boîte devenait ingouvernable et, en prime, il devait se demander pourquoi il appelait ça une petite boîte ! Un petit cercueil ? Un petit appareil photo ? S’il fermait un cercueil dans sa tête, c’est que la mort était dans sa cervelle, qu’il la vivait, à son insu, dans son crâne – et vlan ! Un alibi de plus ? S’il s’agissait d’un appareil photo qui se refermait, quel cliché refusait-il donc de prendre, sinon celui de sa propre mort, en miroir. Terreur de sa propre mort, trouille intense ou l’impossibilité de revivre la mort de sa mère – là, bien des années avant, presque encore adolescent, il avait vécu l’affaire jusqu’à l’extinction du dernier souffle, trouvant la chose affreusement naturelle, mais il faut bien croire que la mort l’avait saisi ce jour-là, qu’elle s’était lovée dans les circonvolutions du cerveau, édifiant brutalement la petite boite noire, incapable depuis de prendre d’autre photos que de sa propre souffrance, des négatifs de sa peur qu’il faudrait bien développer, en vrac, quand il aborderait à son tour au dernier – rivage ? virage ? il hésitait. Alors, la boîte s’ouvrirait brusquement, vomissant un flot d’images, d’instantanés flous, mal cadrés, surexposés. Pouvait-il seulement espérer que, dans le tas, surgirait une belle photo de famille, où il figurerait aux côtés de tous les morts apaisés ou sévères qu’il avait raté sa vie durant ?

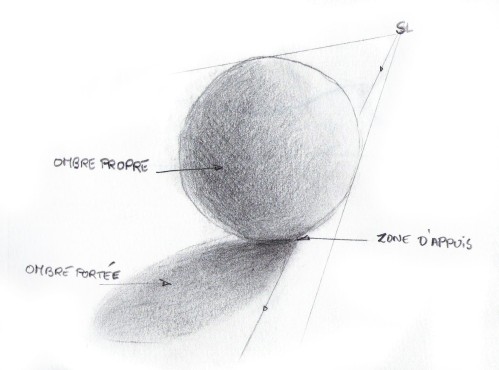

OMBRE

Une femme invisible m’accompagne où que j’aille. Quoique je fasse, elle est là. Ce n’est pas un ange gardien (les anges, faut-il le rappeler, n’ont pas de sexe), ni un écho inversé. Plutôt une ombre glissée à l’intérieur de moi, mais dont je doute qu’elle soit mienne. Nul amour ne nous lie – mais une curiosité réciproque et instable : « – Vous ici ? » On dirait un moineau dans un vaudeville. Elle picore ce qui me tient lieu d’âme, j’effleure son évocation. Nous sommes tranquilles un bon moment. Brusquement, elle se rebiffe : « Je n’existe pas pour toi. » Je dois alors longuement la consoler – exercice acrobatique qui revient à me persuader moi-même que j’existe. Exténuant. Puis elle ronronne, exige des caresses, me contraint d’être sentimental. Nous voici en pleine nature. Je dois la protéger de la froidure de ma vie, car, dit-elle, je lui fais de l’ombre ! Où a-t-elle pris que j’étais l’ombre de l’ombre? J’aimerais nous emmener sur une route écrasée de chaleur afin de savoir qui fait de l’ombre à l’autre, et nous réglerions nos comptes à l’ombre d’un doute. Hélas, l’ombre est une douleur tenace : à l’instant où elle s’apaise, elle irradie le corps entier, le laisse pantelant, stupéfait jusqu’à ce qu’il trouve la posture où il croit lui échapper – alors que l’ombre seulement se repose et le recouvre. Si la douleur que je lui procure est aussi vive que la mienne, il nous faut divorcer – une séparation de corps suffirait peut-être. Or voilà : unis pour le meilleur et pour le pire, depuis notre naissance nous ne formons qu’un seul être, elle, si terriblement femme, moi, si atrocement homme. Cette grandiloquence ne saurait s’achever sans une prière, commune quoique contradictoire : « Notre ombre qui es aux cieux, que ton ombre soit sanctifiée, que ton ombre vienne, que ton ombre soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre ombre quotidienne et ne nous soumets pas à l’ombre, mais délivre-nous de l’ombre. Amen ».

RETOUR D’ARGENTINE

Ce livre, je l’ai acheté de retour d’Argentine – non que je sois allé là-bas : elle y est allée pour moi aussi, non à ma place, mais elle a emporté un peu de moi à Buenos Aires, un fragment de mon souvenir, et le souvenir, outre-mer, s’est déshydraté au point qu’il n’en restait pas même de quoi remplir une carte-postale. C’était mieux que rien, pas de quoi se plaindre. Du reste, j’avais fini par oublier qu’elle était partie en Argentine, gommant du coup mon passage à travers sa mémoire légère, dans la pampa et les canaux gelés de Patagonie. Tout s’omet en quelques jours, quelques mois, quelques années, quelques secondes, c’est pareil – nous voici libres comme l’air, gambadant, nous dégotant de nouveaux amis, aussi valables que les précédents mais plus émoustillants, célèbres parfois… Horizons neufs où je ne suis pas allé, amertumes du voyage dont je n’étais pas, vertiges douceâtres de l’abandon, et oubli, fuite définitive pensais-je. Mais soudain elle est là : cet oubli que je croyais sans remède, dû à l’inévitable papillonnement de l’être, fut une vacance fertile ; elle est là, enthousiaste, fine, chaleureuse, et le point de contact qui nous relie m’apparaît beaucoup plus fort qu’il ne l’était avant son séjour argentin, comme si ce point avait été une spirale enfouie dans son cœur, une spirale qui s’était mise à tourbillonner (quand, comment, je ne sais) pour se libérer aujourd’hui, à la table d’un restaurant russe du Quartier latin, à l’image de ces galaxies spirale surgies dans le champ des radiotélescopes, déroulant leurs bras d’étoiles avec une densité d’étoiles insoupçonnable – comment avait-on pu ne pas les déceler auparavant ?… Lorsque nous nous sommes quittés, ma flânerie, légère comme une plume, m’a amené dans une librairie où j’ai acheté pour elle un recueil du poète argentin Roberto Juarroz. A l’aveuglette, j’ai choisi ce livre, Fragments verticaux, pour la beauté du titre et, peut-être, parce que nous sommes, dans nos amours, des murs dressés, inachevés, où nos songes, l’image et le souvenir que nous portons les uns des autres, se renvoient la balle, un drôle de jeu de paume, et parfois la balle ricoche et revient dans nos mains, et parfois elle passe entre les fragments des sensations, entre les bras de la galaxie, pour venir se pelotonner en Argentine, pulsar dans la plaine glacée des sentiments inassouvis.

SI L’ÉTÉ ÉTAIT VENU

Ah, si l’été était venu, comme elle serait partie au bout du monde, loin des gredins. Elle aurait laissé le métro s’échapper dans le tunnel pour toujours. Ses pieds barboteraient dans l’eau douce et salée du Golfe du Lion, ou du Golfe du Mexique, et une flopée d’hommes vigoureux de dix-huit à trente ans tomberait à ses genoux. Elle n’aurait qu’un mot à dire pour qu’ils bougent le parasol ou aillent lui chercher un sorbet à la myrtille. Le soir, et parfois même dans l’après-midi, à l’heure où le soleil est au plus chaud, d’un index nonchalant, elle désignerait l’un de ces jeunes gens adorables pour qu’il l’accompagne au Grand Hôtel, et leurs étreintes seraient suaves et torrides, violentes et raffinées, puis gentiment, mais fermement, elle le pousserait dans le couloir, pour clore encore un peu les yeux, seule. Elle insistait beaucoup pour garder cette solitude où s’affirmait sa souveraineté. Elle se voyait en papillon butinant maintes fleurs somptueuses puis s’envolant dans la lumière d’août ; ou en colibri. C’était cela : « Je suis colibri et je débusque la rosée au cœur des orchidées ; je suis presque invisible – n’était le battement insensé de mes ailes dans le miroitement des feuilles. » Elle poserait la main sur son cœur, l’écouterait battre la chamade comme au plus fort d’une danse dans l’immense salle de bal, une valse bien sûr, résonnant sous les dorures du plafond stuqué où s’ébattent des angelots joufflus et des nudités grassouillettes. La tête renversée, les yeux humides, elle sentirait la main du cavalier serrer davantage sa taille, l’emportement du tourbillon la jetterait au creux des vagues, dans l’écume sautillante. Elle serait un poisson voluptueux qu’un pêcheur bien membré ramènerait dans son filet pour la manger crue, encore frétillante, puis elle, brusquement, se redresserait, poserait un pied sur la gorge du marin et plongerait dans la vague, ou la nue, ou une de ces robes duveteuses qui sont à la fois l’onde et la brise sur la peau. Jamais elle ne se serait sentie si jolie et si légère, si proche du paradis – si elle –, mais l’été n’était pas venu, ou pas encore, mais il viendrait demain. Il viendrait. Et si le cœur pinçait, au point qu’elle prenait la poudre d’escampette dans les rues froides de Noël, c’était juste histoire d’annoncer la saveur de l’été à venir, comme l’on déguste l’amertume sableuse d’une truffe en chocolat, ou une tartelette au citron de chez Angelina, ou un cigarillo dont les volutes chatouillent les narines – il s’agissait de se glisser dans la ferveur du monde, de retenir l’inévitable miroitement de l’être, de farder l’hiver et tout recommencerait lorsque l’été viendrait.

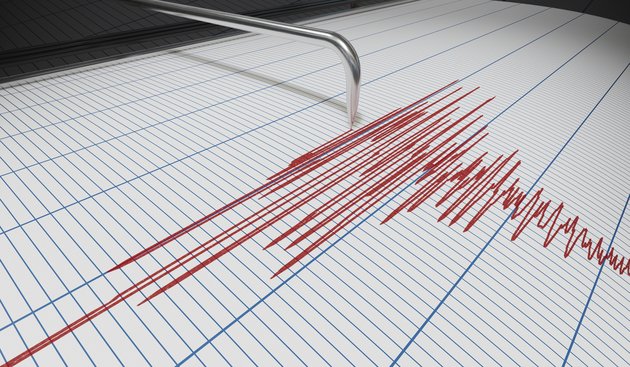

TREMBLEMENT DE TERRE

La maison se met à bouger, tel un corps que l’on tente de basculer sur sa couche et qui se débat dans l’inertie. Le corps est plongé dans le coma, sa chaleur est préservée, il oppose à ses manipulateurs élasticité et masse – deux qualités permettant aussi à la maison de résister au flux et au reflux et d’osciller sans effondrement. A l’intérieur de la maison (un parallélépipède blanc coiffé d’une toiture à l’identique), les corps de deux amants tanguent a contrario des mouvements de la maison, opposant d’abord au tellurisme leur propre logique : les amants, enfoncés dans leurs mouvements, n’ont perçu qu’un vertige de plus et se l’approprient. Il faut quatre à cinq secondes pour qu’ils émergent, doutent, et se prennent à lutter contre les ondes engendrées par les secousses sismiques : ce mouvement neuf a-t-il été produit par la nouveauté de leur amour, la découverte des combinaisons de leurs énergies ? Ils quittent leur couche et, dehors, sur la grève voient la maison, sa souplesse de roseau, et leurs jambes se dérober. Ils ne peuvent plus rien. S’ils se précipitent dans les bras l’un de l’autre, l’écorce terrestre, au forceps, les écarte. Alors, chacun de son côté, ils regardent la maison sous la houle, animée d’un bercement plus violent, plus constant que ne l’avait été celui de leurs chairs, pencher, tendre vers un sol menaçant de la disloquer, balancier dont le tourment s’apaise enfin. Ils échangent un coup d’œil et rejoignent la chambre. La lampe de chevet gît sur le plancher. Pas même brisée, elle éclaire d’un jet les lames blondes. Il n’y a pas d’autre dégât apparent.

UN PORTRAIT

Voulait-elle son portrait, qu’il écrive son portrait ? Elle avait convoqué l’écrivain chez elle, l’avait invité au restaurant – à la bonne franquette, sans dessert mais avec cuvée honorable, en carafe. Elle parlait d’elle, s’agitait comme si le monde entier devait entendre ce qu’elle confiait (au point qu’on se taisait parfois aux tables voisines, sans qu’elle parût s’en soucier, à moins qu’elle estimât que le fracas des voitures longeant la terrasse ait pu lui servir de paravent, alors qu’il la contraignait, sans qu’elle s’en rendît compte, à hausser la voix). Elle proclamait donc son androgynie et son goût à relire, au premier chagrin, Albertine disparue, et son enfance dans un rez-de-chaussée, un ancien café où l’enfilade des pièces semblait un couloir rouge, interminable, débouchant sur une ville de province infiniment médiocre. A cause de ce couloir, de la banalité stendhalienne des mœurs provinciales, de cette jeunesse de catacombes, l’écrivain avait repris espoir : assurément, il y avait là de quoi tailler, ciseler, faire acte de sculpteur – d’autant qu’évoquant la suite de sa vie, elle disait d’assez jolies choses sur les trains, les papillons, les milliardaires et la désinvolture (ne parlait-elle pas du suicide comme d’une forme suprême de légèreté vis à vis de soi ?) et l’art conceptuel. Au fond, en dépit du cadre peu propice de l’entretien, il gardait l’espoir de pouvoir extraire de cette logorrhée suffisamment de mensonges et d’approximations pour esquisser un appât : il fallait bien se nourrir après tout, le modèle était assez célèbre pour garantir une édition. Les interrogations qu’elle apporta à la fin du repas auraient dû mettre la puce à l’oreille de l’écrivain : le quittant, elle s’inquiétait – oh, fugitivement ! – de s’être montrée trop narcissique. Lui, l’assurait du contraire, et qu’il fallait se revoir, creuser davantage, tandis qu’elle le flattait d’avoir su lui faire avouer, en si peu de temps, de l’inavouable.

Leur seconde entrevue se déroula non pas dans le salon du Grand Hôtel où elle avait convié l’écrivain (ce qu’il caressait, songeant aux fantômes littéraires qui avaient cultivé et cultivaient encore ces lieux rococos) mais dans le restaurant attenant, très laid, garni de tableautins abstraits et de rares convives. Bien qu’elle usât du maître d’hôtel comme d’une vieille connaissance, elle proposa un repas aussi fragile que le précédent, servi par un novice à peine aimable. Elle semblait perturbée – peut-être parce qu’elle venait de subir, expliquait-elle, un massage effectué par un thérapeute tibétain pratiquant l’anglais et de faibles honoraires, malaxation qui secouait la moelle épinière, et qu’elle recommandait à l’écrivain. Lui cherchait à savoir comment il pourrait utiliser les gerbes de confidences qu’elle lui octroyait ou son désir de faire habiller par un grand couturier tous les gens qu’elle avait aidé, de leur écrire un hymne puis de les faire défiler, sous ses ordres, en rang par deux sur les Champs-Elysées. La vie, disait-elle, est un jokari : la balle vous revient en pleine poire. Elle affirmait, de surcroît, jouer avec plusieurs balles, et que les personnages importants qu’elle côtoyait, hommes politiques, chefs d’entreprises, tous se gavaient de Prozac. Les détails qu’elle rajoutait étaient un miel pour l’écrivain. Il en oubliait la cuisson incertaine de la tranche de saumon dans son assiette. Le modèle, avec ses gaudrioles, ses sauts de puce dans les sphères dirigeantes, se révélait, décidément, une mine à exploiter d’urgence, avant que le flot de l’actualité n’use le filon, bousculant les interprètes dans l’oubli ou la mort.

Leur troisième et dernière rencontre – semblait-il à l’écrivain – évita les restaurants. Le modèle reçut à domicile. Ce qui était de bon augure se révéla désastreux : d’attaque, tandis qu’on lui servait un verre d’eau froide, il souhaita donner un exemple de ce qu’il pourrait développer si le modèle consentait à poursuivre leur collaboration. Il lut un texte, bref, où le couloir rouge, la sous-préfecture natale, la versatilité et les relations du modèle se combinaient, offrant, jugeait-il, les ingrédients d’une esquisse alléchante, fine, fidèle au fond aux propos entendus, rehaussée ça et là de silences, de crispations d’humeur où il avait trouvé un bonheur de plume, la sensation de son indépendance. Ce qu’il avait souhaité – la participation du modèle à son portrait, un jeu de séduction réciproque, avec, au terme, un livre où chacun trouverait ses billes – était en germe dans ces trois pages. Tous deux, l’écrivain et son modèle, allaient vivre quelques mois sur un fil, garder leurs distances pour mieux se rejoindre, inaugurer, qui sait, un nouveau genre littéraire qui aurait beaucoup à voir avec la peinture. Pourquoi même (il s’exaltait à cette idée), n’interviendrait-elle pas, séance après séance, réagissant à l’écoute de l’épisode précédent, ce dont il tirerait profit pour épurer, ciseler, exploitant à l’infini presque les facettes du modèle, s’aventurant si loin dans le prisme que le jeu des miroirs finirait par lui renvoyer son propre visage – le portrait serait aussi un autoportrait dont le modèle pourrait, avec l’écrivain, revendiquer la signature.

– « Non, dit-elle, cela ne me convient pas ».

L’écriture, à entendre les trois pages, lui plaisait, elle appréciait le style, la précision, envisageait volontiers la poursuite de l’expérience – seulement elle craignait de se décevoir elle-même par un exercice trop narcissique. Puis, une chose était de dire, l’autre d’écrire. Lui avait-elle vraiment confié tout ça ? A parler franchement, la femme publique qu’elle était – l’écrivain avait pressenti qu’elle serait ministre, ce qu’elle ne refuserait pas si les circonstances l’y poussaient, non la politique – risquait d’être gênée par la femme privée qui s’était laissée aller à tant d’aveux en si peu de temps – au point qu’elle se demandait sérieusement, reconduisant l’écrivain dans la cour de son hôtel particulier, si elle ne devrait pas, à son âge, envisager une analyse. Du reste, demandait-elle, l’écrivain n’était-il pas psychanalyste ? Non. Elle l’aurait pourtant bien revu tant il avait une écoute exceptionnelle, tant elle avait été, à chaque fois, charmée de leur rendez-vous – et elle avait insisté pour garder les trois pages, l’avait embrassé alors qu’il avait déjà un pied dans la rue.

UNE AUTRE DISPARITION

J’ai toujours cru que les femmes ne mouraient pas. J’ai vu des noms féminins gravés sur des tombes, lu des rubriques nécrologiques. J’ai observé des mortes – ces poupées n’ont rien à faire avec les femmes qui peuplent les bureaux et les autocars, se dandinent, s’esclaffent, se jettent au cou des types ou me téléphonent. Ni la jeune ni la vieille ne meurent, ni la musicienne, ni la vendeuse, ni la malade. D’avoir assisté à l’agonie de ma mère n’a rien changé à mon intime conviction : aucune femme n’était capable de mourir. Cadavres, elles ne sont plus femmes mais viande ou ectoplasme – cette hésitation entre viscères et abstraction me turlupine, comme si je sentais là une des clés de ma sensation. Mais, en dépit de mes efforts d’imagination, les femmes ne trépassent jamais. Je m’étais donc accoutumé à ce que je nommais une évidence par l’absurde quand Olga et moi eûmes des rapports sexuels. Je connais Olga depuis longtemps et l’idée que nous pourrions coucher ensemble ne m’avait guère effleuré, pas plus qu’elle je crois. Un coup de chaleur nous fit basculer. Ce qui n’aurait dû n’être qu’un lapsus, fruit peut-être d’une curiosité jusque là occultée, se révéla pour moi un vertige. A quel moment, après ce qu’il est convenu d’appeler la jouissance, ai-je eu la certitude d’une dérive incontrôlable – qu’Olga me pressant en douceur m’expédiait non au septième ciel mais dans un univers sidérant où je me perdais ? A quel moment ai-je été sûr de toucher une mort qui n’avait rien à voir avec la petite mort mais avec une morte qui me gardait tendrement en elle, chaude, odorante, agile comme un cerf dans la forêt, sans que je puisse rien dire ni faire – sinon toucher ce paradoxe : Olga, vivante, m’entraînant dans sa mort, m’apprenait que les femmes mouraient enfin en moi.

UNE CIGARETTE

Il y a des journalistes et des femmes. De son propre aveu le prisonnier n’a pas vu autant de monde depuis longtemps – et il s’étonne d’être si à l’aise, de répondre aux questions, de glisser d’un groupe à l’autre avec l’à-propos d’un maître des lieux, recevant les remerciements et les félicitations qui lui sont dus avec 1’émousti1lement d’un peintre à son vernissage. On l’a autorisé à venir dans le gymnase de la maison d’arrêt où sont exposés les textes qu’il a écrit – lui et une trentaine d’autres détenus : des poèmes apportant la preuve que la pénitentiaire pratique la réinsertion à bonne dose. Mieux, les portraits, des photos de chacun de ces prisonniers, jouxtent les écrits qu’une soixantaine de visiteurs lisent avec l’attention requise. La bonne conduite qui a autorisé la présence du prisonnier trouve son apogée dans le gymnase dont le sol serait immaculé sans les brindilles tombant de la verrière : des moineaux s’y agitent dans un nid. Des fétus, une pincée de poussière tachent donc le sol. Une prison doit avoir la clarté d’un couloir de clinique. Deux minutes suffisent au prisonnier, nanti d’un balai et d’une pelle pour effacer les souillures. Comme il passe entre les groupes avec l’aisance d’un majordome proposant des petits fours ! Comme il officie, les yeux baissés, avec la modestie d’un poète ! En un rien de temps, vraiment, le gymnase est à nouveau digne de la prison et des invités qui ont eu le tact de ne pas s’étonner, se retournant, hochant la tête après son passage seulement, échangeant des propos furtifs sur cette incongruité, ignorant qu’un détenu, tout exposé qu’il soit, est toujours un détenu – comme le souligne d’un sourire le surveillant-chef, récupérant dans une salle voisine pelle et balai : n’avait-il pas promis une cigarette au prisonnier s’il ramassait, sans faire d’histoire, les poussières de moineau. Comment le prisonnier aurait-il pu refuser un ordre assorti d’une telle récompense pour une vulgaire question d’amour-propre ?

UNE NUIT AVEC LA PANTHÈRE

Quand elle m’a attrapé le crâne, je ne me suis pas rendu compte tout de suite de quoi il s’agissait. Il faut dire qu’il faisait nuit, les lampadaires éclairaient imparfaitement le parc : des buissons où j’étais, on distinguait seulement des halos ; ailleurs, une pellicule grise et pâle recouvrait les pentes, comme un film de brume collé au sol, aplanissant les reliefs. L’œil s’attardait à deviner ce qui pouvait bien se passer dans le parc – cet effort de concentration explique que je n’ai pas senti venir l’haleine et les crocs qui, maintenant, m’enserraient. Pour la panthère, il s’agissait d’un jeu, sans doute habituel : tenir entre ses mâchoires une proie, la serrer sans la broyer, mais faire comprendre à la proie que le moindre mouvement lui serait fatal, qu’il déclencherait un réflexe – les crocs broieraient mes os. Pourtant j’étendis la main, touchai le flanc de l’animal : son pelage était poisseux de sang. La panthère était blessée, elle souffrait, voulait partager cette souffrance avec moi, le frémissement qui courait sur mes doigts en était la preuve. Echappée d’un cirque ou d’un zoo, traquée, elle s’était réfugiée autour du premier bonhomme venu. Il naît des évidences quand on est en danger de mort ; à mesure que sa gueule s’habituait à la mienne, la panthère devenait ma complice. Mes doigts essuyaient son sang, caressaient sa fourrure ; elle-même contractait puis relâchait avec une infinie subtilité, une infinie douceur, ses babines sur ma tête – pour la première fois de ma vie je ressentais l’élasticité des os de ma boîte crânienne. J’avais la sensation qu’au delà de sa gueule, son corps – noir, à cause de la nuit, de ma cécité provisoire, à moins que son poil fût vraiment noir ? – se lovait en fourreau autour de mon corps tout entier, avant de m’expulser dans la nature, le parc où l’aube se levait enfin, où la panthère blessée et moi pourrions marcher, elle acceptant la laisse et le collier, moi de la tenir ainsi, pour que, de concert, nous regagnions la vie civilisée.

UNE SOIRÉE AVEC VIRGINIA WOOLF

Lorsque Maman et moi sommes entrés, le stade était déjà comble – de grandes masses noires collaient aux gradins, tandis qu’un chœur féminin entonnait une polyphonie, un de ces canons qui font froid dans le dos, très incongru ici et à cette heure nocturne, à Issoire et en ces tristes années d’Occupation. A vrai dire, on cherchait Papa, l’étranger qui avait fui de l’autre côté de la ligne de démarcation. J’avais déjà un peu fureté en ville, mais hormis des dames patronnesses, un pauvre bordel et des hommes chapeautés, plutôt louches, il n’y avait pas grand chose à flairer dans l’agglomération, sauf la noirceur ci-devant évoquée, présente dans les couvre-chef, les murs, les bas, les nuages, les complet-vestons et la pluie léchant les murs. Papa était-il au stade, perdu dans la foule, lui qui aimait tant l’athlétisme? Peut-être s’agissait-il seulement pour Maman de répondre à l’invitation des notables qui lui tournaient autour. Notamment le Commissaire. Cela expliquerait sa nervosité : à peine avais-je marqué de l’étonnement – ces chants, pardi ! -, demandant bêtement : « Qu’est-ce que c’est que ça ? », elle m’avait tiré par la main: « C’est un concert, voyons ». La question, du reste, n’était pas là, mais dans ce que nous cherchions vraiment : plus les secondes passaient, moins j’étais sûr que nous enquêtions sur la même personne ; mais j’étais petit et captif de ses beaux doigts, même si, les jours d’avant, des escapades m’avaient révélé bien des choses sur la vie de Maman à Issoire, sur les drôles de cocos qu’elle y fréquentait, qui s’étaient montrés beaucoup trop gentils avec moi : j’avais bien senti leur commisération, ils n’avaient pas la pitié brillante – enfin, cela m’avait permis de me coller dans certaines jupes et de me faire peloter les cuisses.

En définitive, ce concert c’était bien, le Maréchal était sans doute déjà là, dans les poitrines sinon dans les tribunes. D’ici – l’entrée, derrière la falaise des gradins -, on voyait surtout l’océan noir des spectateurs et la réverbération de la lumière sur les pelouses. Nous guettions une place. Maman hésitait, nous piétinions, quand je découvris la tribune nord : incroyable, elle était aux trois quarts vide ! La foule, massée en bas, libérait un vaste U, un concentré de lumière blanche, et là-haut, au sommet du trône éblouissant, Virginia Woolf se tenait assise, adossée au mur d’enceinte. Virginia Woolf était très maquillée, contrairement à ses habitudes ; elle avait les joues légèrement affaissées, mais c’était bien elle, très droite comme à l’accoutumée, l’air d’avoir avalé sa canne avec grande élégance. J’en croyais à peine mes yeux et j’ai aussitôt signalé l’événement à Maman : » – Tu as vu ? C’est Virginia Woolf, mais elle a du rouge aux pommettes et du bleu sur les paupières”. » – Oui, elle n’a pas son air éthéré, ce n’est pas plus mal ». J’avais eu très peur que Maman me réponde que je me moquais du monde, que Virginia Woolf, dans le stade d’Issoire, et même en nocturne, ce n’était pas vraiment sérieux. Pas du tout, elle m’a encouragé : » – Va t’asseoir près de Virginia, moi je me débrouillerai ». En fait, elle avait repéré le Commissaire, juste devant, et ses genoux battaient déjà la chamade, en mesure avec ceux du Commissaire – mais lui, c’était un tic, à croire qu’il avait tout le temps envie de faire pipi.